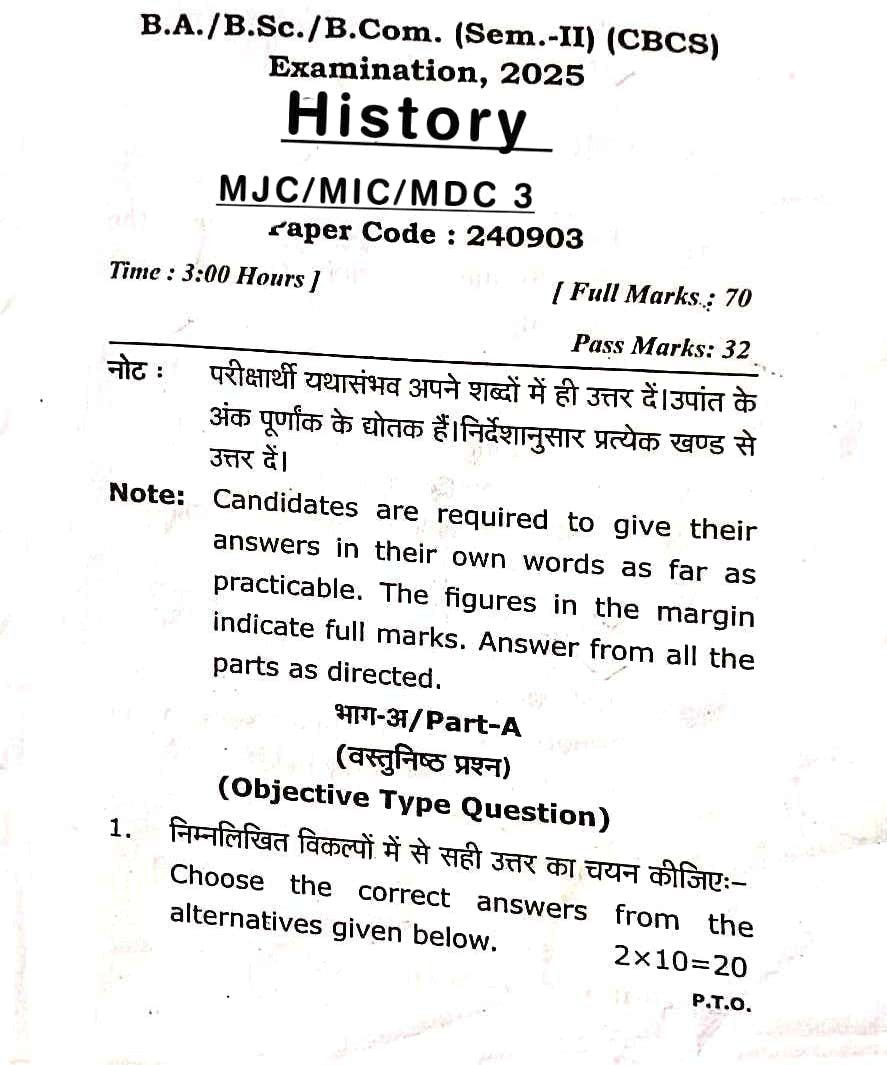

CBCS UG 3rd Sem History MJC /MIC/MDC-3 Guess Question Pepper | BA 3rd Sem History MJC 3 Viral Questions Papper

Join For Latest News

| Join Now | |

| Teligram | Join Fast |

| Join Now | |

| 3rd Sem Live Class | Join Channel |

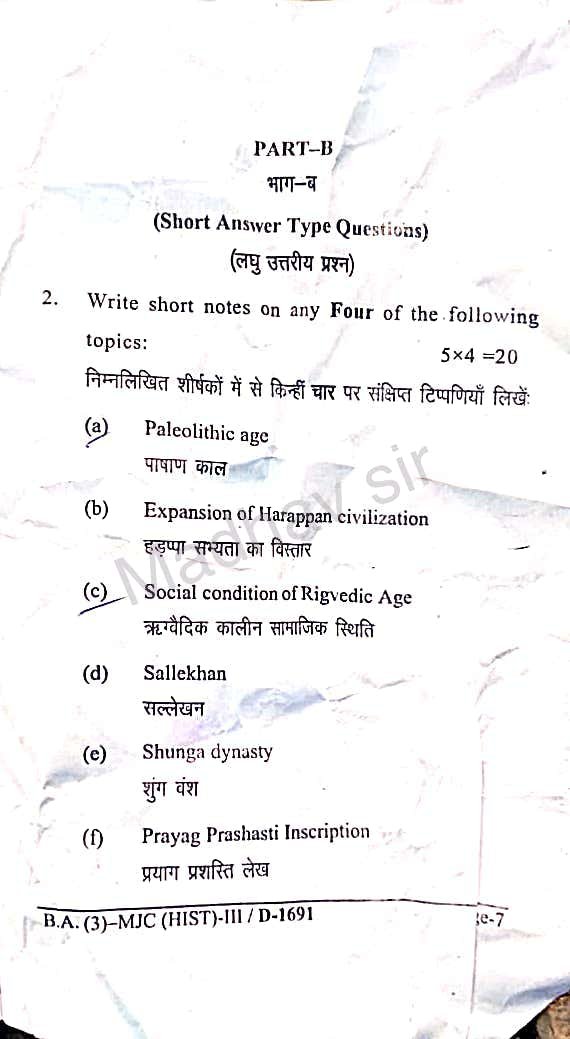

BA 3rd Sem History MJC 3 Viral Questions Papper

Subjective Questions Papper

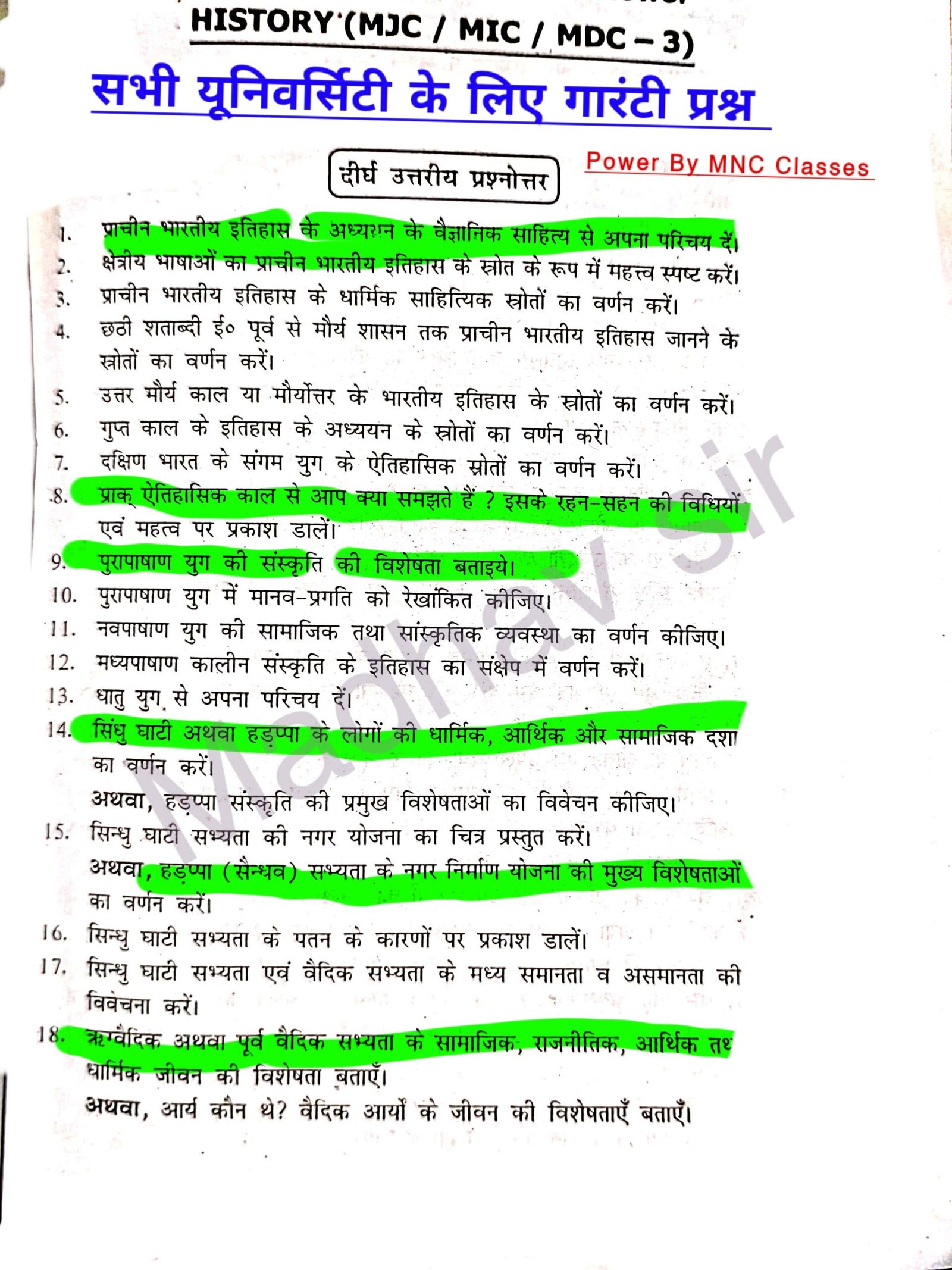

1. धार्मिक साहित्यिक स्त्रोत

प्राचीनतम धार्मिक साहित्य पूर्णरूपेण धार्मिक होते हुए भी इतिहास जानने का एक अच्छा साधन है। यह मूलतः निम्नांकित है-

आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद संख्या में चार हैं- (1) ऋग्वेद, (2) यजुर्वेद, (3) सामवेद तथा (4) अथर्ववेद। यद्यपि ये वेद आर्यों के धार्मिक ग्रंथ हैं फिर भी इन वेदों से आर्यों की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशाओं का बोध होता है। वेदों के पश्चात् उपनिषदों, ब्राह्मण-ग्रंथ तथा आरण्यकों की रचना हुई। उपनिषदों में कंठ, केन, छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक उपनिषद अधिक उल्लेखनीय है। ब्राह्मण ग्रंथों में ‘शतपथ’, ‘ऐत्तरेय, तैतिरीय और पंचबिस अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

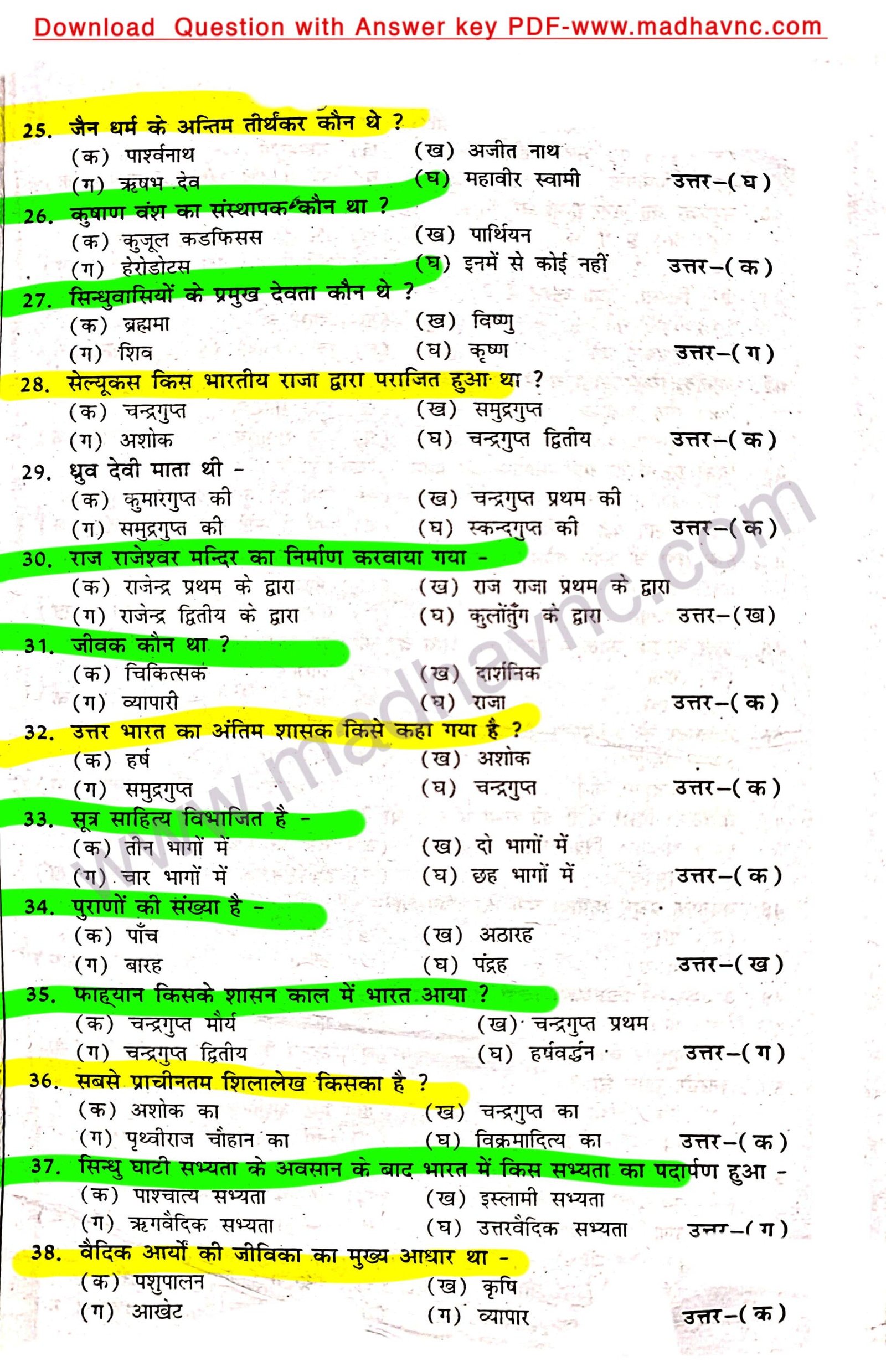

उपर्युक्त साहित्य के पश्चात् सूत्र साहित्य की रचना हुई जो तीन भागों में विभाजित है –

(1) धर्म-सूत्र, (2) कल्प-सूत्र और (3) गृह-सूत्र।

धर्म-सूत्र में वैदिक यज्ञ की शास्त्रीय विवेचना है। गृह-सूत्र में गृहस्थ के संस्कारों तथा कर्मकाण्ड आदि का वर्णन किया गया है। कल्प-सूत्र के अन्तर्गत वैधानिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

वैदिक-कालीन धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत रामायण तथा महाभारत का इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसका रचना-काल लगभग ई० पू० 500 माना जाता है। मनस्मृति, नारद स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

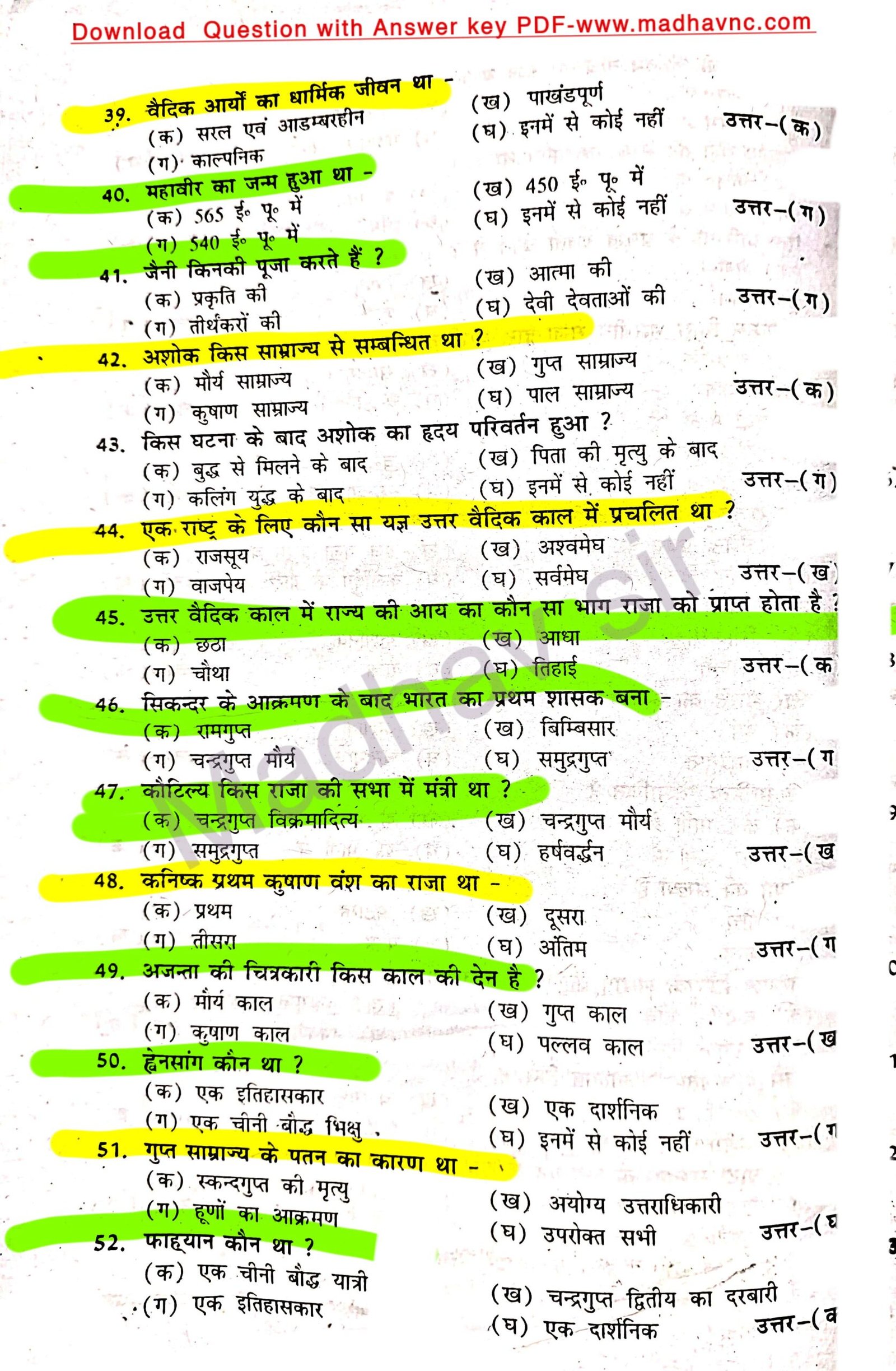

बौद्ध साहित्य : बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, क्योंकि यह संख्या में तीन हैं- विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक।

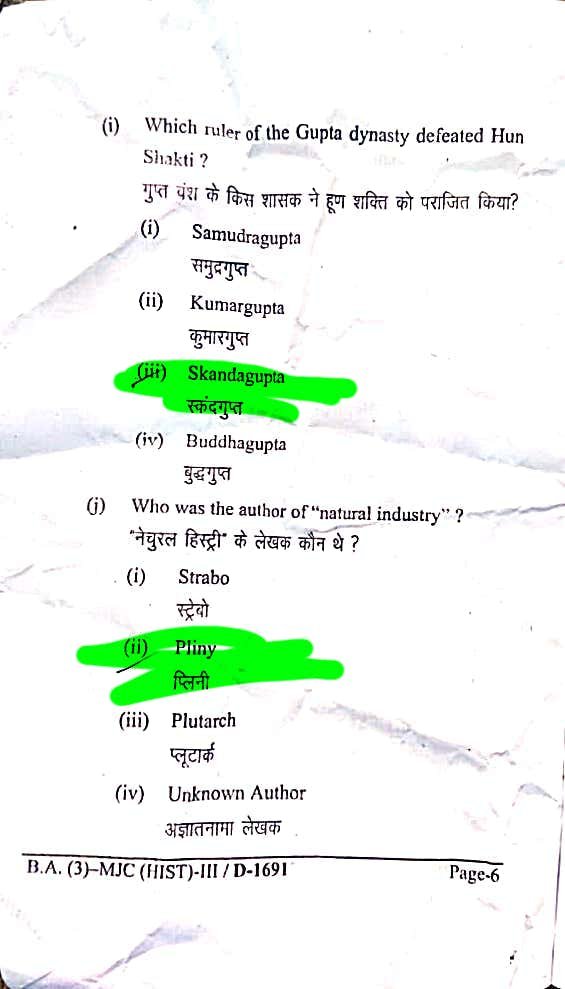

इसी समय लंका में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ, दीप वंश तथा महावंश की रचना हुई थी। इस ग्रन्थ से भी अनेक तत्कालीन भारत के राजवंशों का वर्णन प्राप्त होता है। ‘दिव्यावदान’ ‘महावस्तु’ तथा ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म का साहित्य है। इन पुस्तकों से भी अनेक तत्कालीन ऐतिहासिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध चरित्र, मंजुश्री तथा मूलकाव्य भी ऐसे ही ग्रंथ हैं।

जैन धर्म के ग्रन्थ : ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जैन ग्रंथ में आचार्य हेमचन्द्र द्वारा लिखित ‘परिशिष्ट पखन’ जैनाचार्य भद्रबाहु का कल्पसूत्र का अत्यधिक महत्व है। इसके अलावा जैन धर्म के अन्य ग्रन्थों, जैसे-कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथाकोष त्रिचोक, विज्ञप्ति आदि से भी समकालीन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है।

महाकाव्य : प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास जानने हेतु ऐतिहासिक साहित्य में रामायण तथा महाभारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिसके अन्तर्गत आयर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन होता है।

पुराण : पुराण पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराणों तथा उपपुराणों की संख्या अठारह है। इन पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी।

2. प्राचान भारतीय भाषाएँ

भारत के प्रमुख भाषा परिवारों में इंडो-यूरोपीय भाषाओं का उप समूह शामिल है, भारतीय मूल की द्रविड़ भाषा परिवार, एशिया के पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व से चीनी तिब्बत भाषा, परिवार और ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा। आज भारत की सैकड़ों भाषाओं में अलग-अलग लिपियाँ उपयोग की जाती हैं। सबसे आम देवनागरी लिपि है| जिसका उपयोग हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। भारत दुनिया में चौथा सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है। भारत की अधिकारिक राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन कुल 23 भाषाओं को किसी न किसी रूप में अधिकारिक मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएँ है असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संथाली, बोडो, मणिपुरी और अंग्रेजी। भारत की कई अन्य भाषाएँ भी हैं, जिनमें कम से कम 192 को असुरक्षित, लुप्तप्राय या विलुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. धातु युग

प्रस्तर युग के बाद धांतु युग प्रारंभ होता है। यों तो प्रस्तर के साथ-साथ धातुओं का प्रयोग भी नव प्रस्तर युग के अंतिम चरण में ही शुरू हो गया था, फिर भी शुद्ध रूप से धातु युग के आने में काफी समय लगा। भारत के विभिन्न भागों में धातुओं के व्यवहार में समानता का अभाव देखा जाता है। जहाँ उत्तर भारत में ताम्र युग के बाद लौह युग आया, वहीं दक्षिण भारत में प्रस्तर युग के बाद सीधे लौह युग का प्रारंभ हो जाता है। धीरे-धीरे ताँबे के स्थान पर काँसे का व्यवहार शुरू हुआ। भारत में काँसे का व्यवहार किस हद तक हुआ, यह कहना कठिन है। ताम्रयुग और लौह युग के आविर्भाव से ही हम ऐतिहासिक युग में प्रवेश करते हैं। ताम्र युग का विकास सिंधु घाटी और उसके तटवर्ती प्रदेशों में देखने को मिलता है। यह निर्विवाद है कि धातुओं के विकास से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस युग में उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन हुआ और इसके साथ ही श्रम-विभाजन भी होने लगा। समाज में कारीगर, शिल्पकार, सैनिक आदि वर्गों का उत्थान हुआ। ये नए आर्थिक वर्ग स्वयं अन्न नहीं उपजाते थे, किंतु दूसरे रूप से समाज की सेवा करते थे। कृषकों के अतिरिक्त अन्न से इन वर्गों का पोषण होता था।

प्राचीन मनुष्य किसी ऐसे स्थान में बसना चाहता था, जहाँ सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य संभव हो सके और वह प्रकृति के प्रकोप से बच सकें। अतः, ऐसे लोगों के लिए स्थायी निवास स्थान नदी की घाटी के अतिरिक्त और क्या हो सकता था? नदी की घाटी में और भी कई प्रकार के भोज्य पदार्थ उपलब्ध थे। यही कारण है कि लोग स्थायी रूप से यहाँ रहना पसंद करते थे। नहर आदि के संचालन के लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई और इसके साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। सामाजिक संगठनों की आवश्यकता भी जान पड़ी तथा उन्हें व्यावहारिक रूप भी दिया गया। नदी घाटी से ही सभ्यता की किरणें संपूर्ण विश्व में फैलीं। फिर, भारत इसका अपवाद कैसे हो सकता था? धातुओं के प्रयोग में आने से पहिएदार गाड़ी का व्यवहार शुरू हुआ और धातु शोधन के लिए तरह-तरह के आविष्कार भी हुए। खेती के लिए हल-बैलों का प्रयोग भी शुरू हुआ। नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत शहरी सभ्यताओं के माध्यम से हुई। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी सिंधु घाटी में सभ्यता की किरणें फूटीं।

4. सिंधु-सरस्वती सभ्यता

2500 ई०पू० तक सिंधु-सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता बन गई, जो अरब सागर से गंगा तक सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में 3,86,000 वर्ग मील (एक) मिलियन वर्ग किलोमीटर) से अधिक तक फैली हुई थी। पांच मिलियन से अधिक लोगों की अनुमानित आबादी के साथ-साथ अपने परिपक्व (एकीकरण) चरण में, यह मिस्त्र या मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। सिंधु सभ्यता ही सरस्वती सभ्यता के रूप में जानी जाती है।

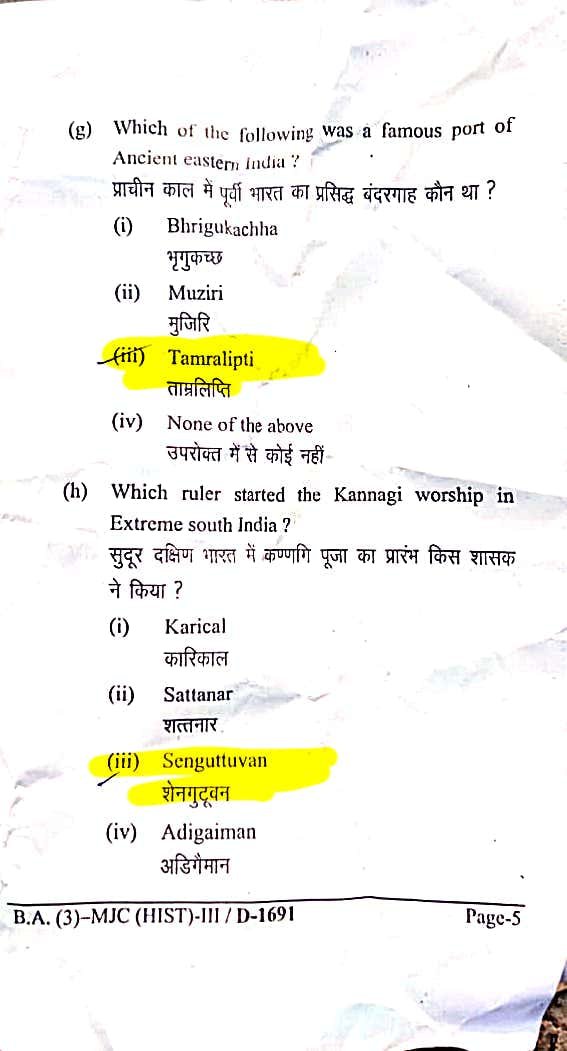

5. छठी शताब्दी की नगरीय व्यवस्था

छठी शताब्दी ई० पू० में भारत के हर हिस्से में शहरों का विकास हुआ। बड़े साम्राज्यों की स्थापना शहर के विकास का एक कारण थी। क्योंकि कई शहर साम्राज्यों की राजधानी के रूप में बनाए गए थे। जबकि कई अन्य व्यापार के केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे। शहरी जीवन समृद्ध था। शहर घनी आबादी वाले थे और जल्द ही कारीगरों और व्यापारियों के बाजार और निवास स्थान बन गए। ये नगर चार दीवारों से घिरे हुए थे। इमारतें ईंटों और मिट्टी से बनी थी। अमीर लोग सजावटी और बड़े घरों में रहते थे। भवनों में लकड़ी का पर्याप्त प्रयोग होता था। पाली और संस्कृत ग्रंथों में कौशांबी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली आदि शहरों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश शहर नदी तट और व्यापारिक मार्गों पर बने थे और वे एक-दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए श्रावस्ती, कौशाम्बी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ये नगर न केवल व्यापार के केन्द्र बल्कि उद्योगों के भी केन्द्र बन गए। इस समय देशी और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। यहाँ प्रमुख रूप से आयात और निर्यात होते थे। तरह-तरह के सूती-ऊनी कपडे, सुवासित द्रव्य, हाथी दाँत, रत्न, औषधि इत्यादि का व्यवसाय मुख्य रूप से होता था। जल और स्थल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। व्यापारी दूर-दूर तक यात्रा करते हुए बर्मा, सिंहल और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों तक वे लोग जाते थे। व्यापार से वस्तु-विनिमय का अंत हो रहा था और सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो रहा था।

6. छठी शताब्दी की धार्मिक व्यवस्था

पुराने धर्म के प्रति लोगों का विश्वास अब घटने लगा था। वैदिक ऋषियों ने जिस विश्वव्यापी चेतना की कल्पना की थी, उसका ह्रास शुरू हो गया था। आडंबर बढ़ जाने पर यज्ञ धनाढ्यों तक सीमित रह गया था। वैभव-वृद्धि के फलस्वरूप बाल अनुष्ठान भी प्रचलित हो चला था। ई० पू० छठी शताब्दी तक आते-आते सामाजिक व्यवस्था वर्णों पर आधारित हो चुकी थी। वैदिक पूजा जटिल हो चुकी थी और ज्ञानकांड तथा कर्मकांड के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। ब्राह्मणों का धर्म पर नहीं, वरन् समाज एवं राजनीति पर विशेष प्रभाव था। धर्म में वाह्याडंबर के सिवा अब बचा ही क्या था? सच्ची भावना एवं विश्वास का नितांत अभाव था। वैदिक धर्म के विरोध में प्रचार करनेवाले बहुत-से संप्रदाय बन गए थे और मगध उनका प्रधान केंद्र था। इस तरह के सभी संप्रदाय ऐसे थे, जो वैदिकधर्म के विरुद्ध घूम-घूमकर प्रचार करते थे। विरोध की भावना इस शताब्दी में अपनी पराकाष्ठा परं पहुँच गई और उसके अगुआ बने जैन और बौद्ध धर्मावलंबी। इस समय देश में लगभग 62 विभिन्न संप्रदाय थे। जैनग्रंथों में इनकी संख्या 363 बताई गई है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। आरण्यकों में भी कर्मकांड के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। इन्हीं कर्मकांडों के विरुद्ध ई० पू० छठी शताब्दी में एक जबर्दस्त लहर पैदा हुई और इससे भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नए युग का आविर्भाव हुआ।

जगत और कर्म के धार्मिक पक्ष पर इस काल में विशेष जोर दिया गया। सृष्टि, संहार और पुनर्जन्म को एक स्थायी क्रिया समझा गया। कर्मवाद को इस युग में बड़ा बल मिला। इस काल में ही भागवत (वासुदेव), शैव, शिवभागवत, माहेश्वर और पशुपत संप्रदायों का भी जन्म हुआ। पूर्वी भारत में कुछ ऐसे परिव्राजकों का उल्लेख मिलता है, जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को मानते थे, पर वेदों को नहीं मानते थे। ईश्वर में उनलोगों का विश्वास नहीं था। वे केवल …… सदाचार को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे।

7. मौर्योत्तर काल में राज्यों का पुनर्गठन

मौर्य वंशं का अंत लगभग ई०पू० 185-184 में हुआ। यही तिथि पुष्यमित्र शुंग सिंहासानारोहण की भी है। पुष्यमित्र ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश का शासन लगभग 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र एक अनार्य सेनापति था। उसने वृहद्रथ को पदच्युत कर लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। उसी समय यूनानी आक्रमणकारी पाटलिपुत्र तक बढ़ आए और देश में असंतोष फैल गया। पुष्यमित्र ने घोर संघर्ष कर राज्य की बागडोर संभाली। पुष्यमित्र ने खारवेल के युद्धों में भी विजय प्राप्त की। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद 149 ई०पू० में, उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा और उसने आठ वर्ष तक़ राज किया। अग्नि मित्र के पश्चात सुजेष्ठ गद्दी पर बैठा। 133 ई०पू० में सुमित्र गद्दी पर बैठा। इस प्रकार भारत के इतिहास में पुष्यमित्र

के वंशजों का युगप्रवर्तक के रूप में महत्व है। कलिंग नरेश खारवेल शुंगों का ही समकालीन था। उसने उत्तर-पश्चिमी सीमाओं तथा मगध पर आक्रमण किया और इन क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया।

शुंगो के पश्चात् कण्वों ने भी भारत के कुछ हिस्सों पर राज्य किया। बाद में, कण्वों को आंध्रो ने पदच्युत कर दिया। ये आंध्र वंश ही सातवाहन कहलाते हैं। सातवाहन ब्राह्मण थे। इसके प्रमुख राजाओ में गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं। सांतवाहन वंश का राज्य 220 ई० पू० के लगभग आरंभ हुआ। सातवाहन प्रशासन बहुत ही सरल था। राजा कठिनाई से जीवन निर्वाह करता था। कर अधिक नहीं थे। सरकारी आय भी बहुत कम थी।

250 ई० पू० में बैक्ट्रिया और सेल्यूक्स के भी भारत में शासन का वर्णन है। मिनाण्डर इण्डो-यूनानी राजाओं में सबसे महान था। वह उस समय के समकालीन भारतीय सम्राटों में सबसे महान था। इस प्रकार भारत में इण्डो-बैक्ट्रियन शासन का काफी महत्व है। संभवतः आठवीं शताब्दी ई० पू० शकों का शासन प्रारंभ हो गया। इस काल के प्रमुख सम्राट राजा रुद्रादामन थे।

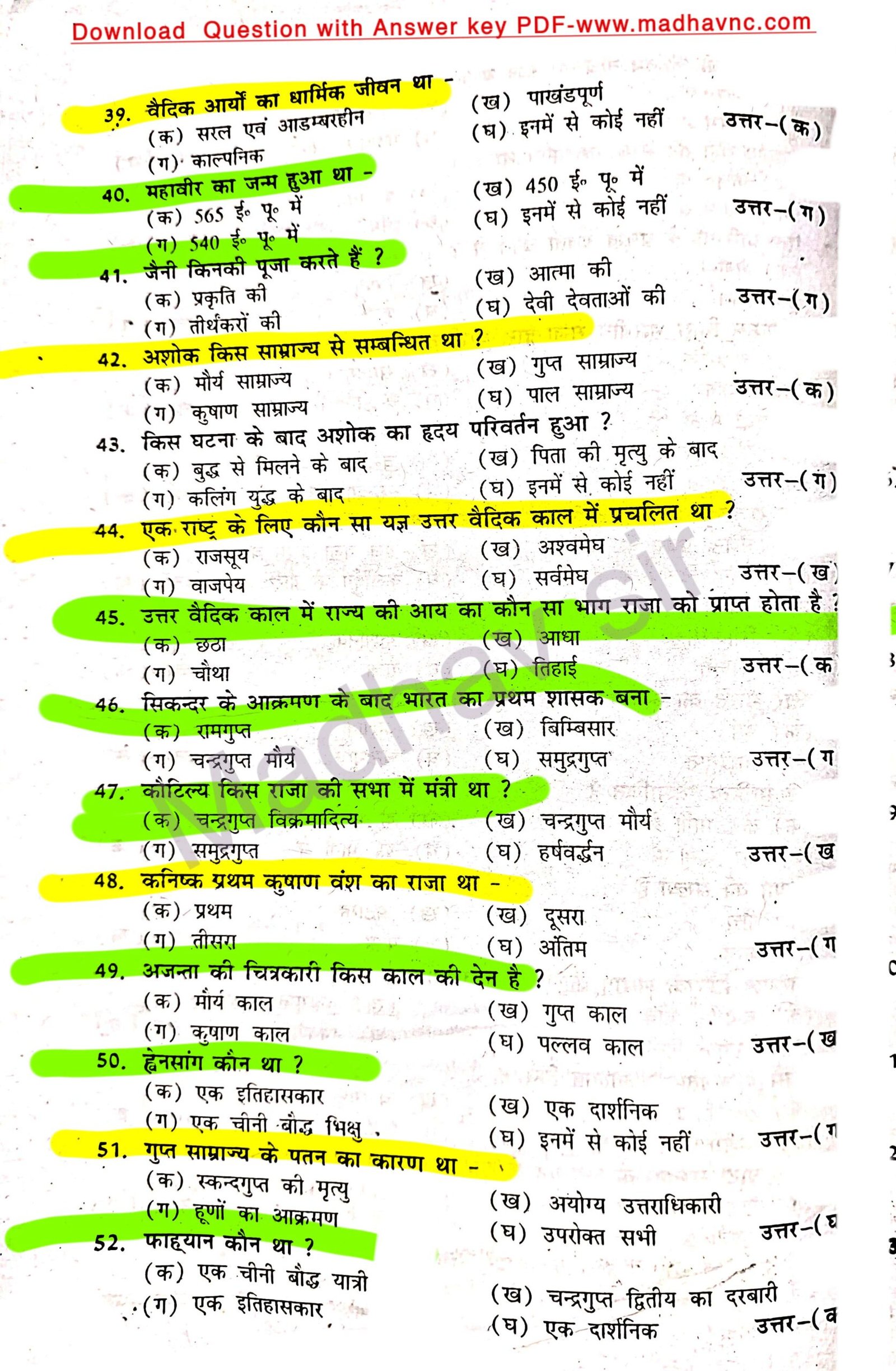

कुषाण युग भारत के इतिहास में युग प्रवर्तक काल है। मौर्य सम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार उत्तर भारत में एक शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य बना। इस काल के प्रमुख राजाओं में कनिष्क प्रथम सबसे महान था। कनिष्क का शासन काल प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इस प्रकार भारत के प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल का विशेष महत्व है, क्योंकि इस काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवस्था में लाभकारी परिवर्तन हुए।

8. उत्तर मौर्य / मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार

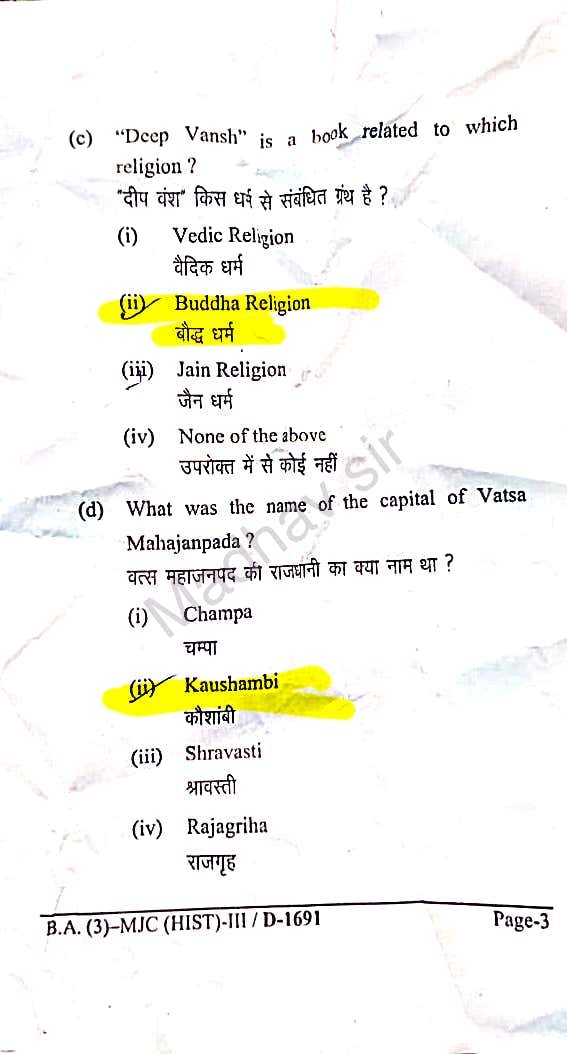

इस युग में वाणिज्य और व्यापार ने बड़ी उन्नति की। इस कार्य में उस समय के मार्गों अथवा सड़कों ने बड़ी सहायता दी। स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा हुआ था और वहाँ से जहाज वर्मा और श्रीलंका को जाते थे। दक्षिण भारत के स्थल मार्गों का विकास भी इस समय हुआ। इसके अलावा कई और मार्ग व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को जाते थे। एक स्थल मार्ग द्वारा तक्षशिला काबुल से जुड़ा हुआ था। एक अन्य मार्ग वैक्ट्रिया से होकर कैस्पियन सागर को जाता था और फिर कृष्ण सागर (Black Sea) को जाता था तथा एक मार्ग कन्धार से ईरान जाता था। ईरान से व्यापारी लोग पूर्वी भूमध्य सागर तक जाते थे। इसी काल में अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी हुई और उससे समुद्र द्वारा व्यापार को लाभ पहुँचा। इसी युग में चीनी सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने मध्यस्थ के रूप में भाग लेना आरम्भ किया। भारत के व्यापारी दक्षिण अरब और लाल सागर के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। रोमन साम्राज्य (Roman Empire) के साथ भारत का व्यापार बहुत बढ़ा। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीद कर रोमन साम्राज्य के व्यापारियों तक पहुंचाते थे और उससे उनको बड़ा लाभ होता था। भारत से हाथी दाँत का सामान, मोती, वैदूर्य, काली मिर्च, लौंग, कई प्रकार के मसाले, सुगन्धित द्रव्य, औषधियाँ, रेशमी और सूती कपड़े बहुत मात्रा में रोम भेजे |

9. चन्द्रगुप्त प्रथम

गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम था। इसके पूर्वजों में श्रीगुप्त और घटोत्कच के नाम गुप्त अभिलेखों में मिलते हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजाधिराज थी। जबकि उसके पूर्वजों के नाम के साथ केवल महाराजा का प्रयोग किया गया है। इस अन्तर के आधार पर प्रथम चन्द्रगुप्त को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है।

कुछ सोने के सिक्के उपलब्ध हुए हैं जिसके अग्र भागं पर चन्द्रगुप्त को अपनी रानी कुमारी देवी के साथ ऑकत किया गया है। इस पर दोनों के नाम के अतिरिक्त ‘लिच्छवय’ लिखा हुआ है। प्रयाग अभिलेख में उसके पुत्र को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। इन तथ्यों से यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि चन्द्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। जिस प्रकार चन्द्रगुप्त के लिच्छवी दौहित्र होने में गुप्तों ने अपने गौरव का अनुभव किया और जिस ढंग से सिक्कों पर लिच्छवियों के नाम अंकित हैं, उनसे पता चलता है कि उनके साथ वैवाहिक संबंध का गुप्तों के राजनीतिक उत्थान में विशेष योग रहा।

इतिहासकारों की यह धारणा है कि लिच्छवी कुमारी से विवाह के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त प्रथम की शक्ति में वृद्धि हुई। इस विवाह में चन्द्रगुप्त प्रथम को राजनीतिक लाभ हुआ। इनके विचारानुसार पाटलिपुत्र पर लिच्छवी का अधिकार था। विवाह के माध्यम से चन्द्रगुप्त ने मगध पर अधिकार कर लिया।

चन्द्रगुप्त प्रथम, के राज्य विस्तार का परिचय उसके पुत्र के विजय वर्णन से भी प्राप्त किया

जा सकता है। सम्भवतः उसके राज्य में पूरा बिहार, बंगाल का एक भाग और अवध सम्मिलित था। गुप्त संवत् की स्थापना का प्रधान श्रेय प्रथम चन्द्रगुप्त को ही दिया जाता है। सम्भवतः 319 ई० अथवा 320 ई० में इसका आरम्भ हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चन्द्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से 310 ई० में ही विवाह किया और इसी विवाह के अवसर पर उसकी स्मृति में उसने गुप्त संवत् भी चलाया।

10. समुद्रगुप्त

समुद्रगुप्त एक प्रकार से गुप्त साम्राज्य का निचोड़ था। उसका शासनकाल ज्योतित था। क्योंकि उत्पीड़कों का समापन हो चुका था। सांस्कृतिक उत्फुल्लन का प्रभाव दक्षिणी प्रायद्वीप में भी महसूस किया गया। उसके समय को गुप्त काल का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। उसके समय को सैनिक और बौद्धिक गतिविधियों से आर्यावर्त का राजनीतिक एकीकरण हुआ और यहाँ जैसा कि त्रिपाठी का विचार है, वह अशोक का विपरीत था, क्योंकि अशोक शाति और धार्मिकता का दूत था।

सिंहासनारुढ़ होने पर समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम रुद्रदेव (कौशाम्बी का शासक), मतिल (बुलन्द

शहर से प्राप्त सीला वाला), गणपतिनाग और नागसेन (दोनों नाग शासक), अच्युत (बरेली जिले के अहिच्छत्र से प्राप्त सिक्कों वाका) तथा आर्यावर्त (गंगा का दोआब) के बलवर्मन के प्रदेशों पर आक्रमण किया।

समुद्रगुप्त की दक्कन विजय उसकी सैनिक विजेता के रूप में महानता की द्योतक है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उसने दक्कन के राजाओं को जीतने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया।

11. चन्द्रगुप्त द्वितीय

यद्यपि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को उत्तराधिकार में अपने माता-पिता का विशाल राज्य हुआ था, फिर भी उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं की अभिवृद्धि करने हेतु तथा विशाल साम्राज्य की सुरक्षा और सुव्यवस्था हेतु अनेक युद्ध लड़े। वह एक वीर विजेता था। जिसने अपनी दिग्विजय के परिणामस्वरूप ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।

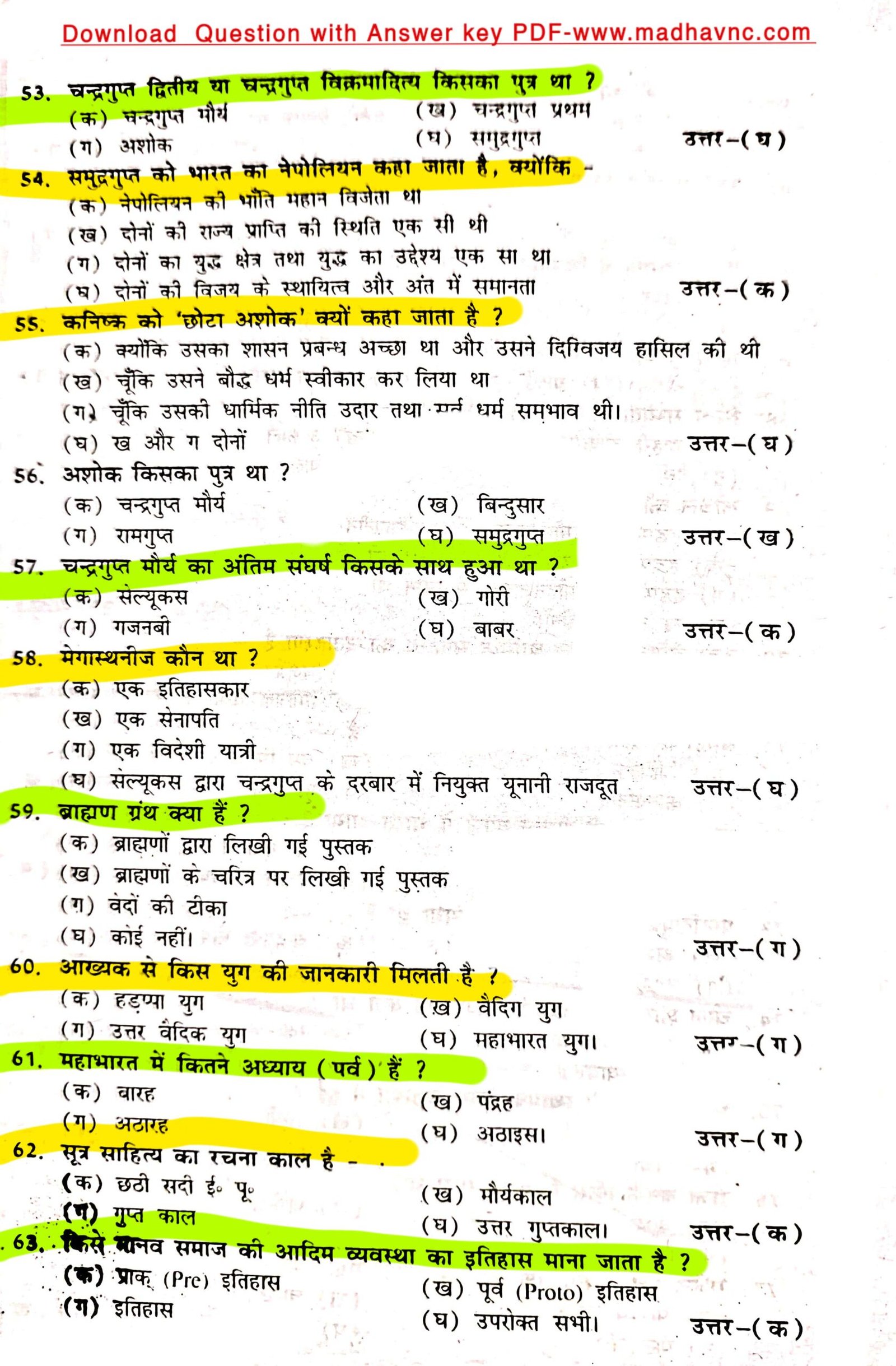

अपनी विजयों के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। उसका साम्राज्य उसके पिता चन्द्रगुप्त के विशाल साम्राज्य से भी विशाल था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूरब में बंगाल तथा आसाम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। गुजरात तथा सौराष्ट्र के प्रदेश उसके अधीन थे।

चन्द्रगुप्त एक योग्य तथा महान शासक था जिसने अपनी योग्यता द्वारा शासक को दृढ़ता प्रदान करके प्रजा को सुख प्रदान किया किया। फाह्यान ने उसकी शासन-व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वह बड़ा ही न्यायप्रिय था। प्रजा उससे अधिक प्रेम करती थी।

वह बड़ा ही दयालु तथा प्रजा हितकारी शासक था। उसने अपनी प्रजा के हित को सदैव ध्यान में रखा। उसकी समस्त प्रजा सुखी थी। उसके प्रजाहितकारी शासन में ही गुप्त काल के स्वर्णयुग की स्थापना संभव हो सकी।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान विजेता, उच्चकोटि का राजनैतिक तथा कुशल प्रबन्धक था जिसके शासनकाल में भारत का बहिर्मुखी विकास हुआ। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की बहुमुखी उन्नति के कारण चन्द्रगुप्त को भारत के ही नहीं अपितु विश्व के महानतम सम्राटों में गिना जाता है।

12. कुमारगुप्त प्रथम

चन्द्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुवदेवी था। कुमारगुप्त के विषय में उसके अभिलेखों व मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के तेरह अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से प्रमुख विलसद, गढवा, मन्दसोर, मनकुमार, करमदन्डा, साँची, उदयगिरि है। इसके अतिरिक्त दामोदरपुर, धनेदह व बैगाम के ताम्रपत्रों से भी कुमारगुप्त के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त की मुद्राओं से भी कुमारगुप्त के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है।

कुमारगुप्त ने अनेक उपाधियाँ धारण की, जिनके विषय में उराके अभिलेखों व मुद्राओं से पता चलता है। उसने महेन्द्रकुमार, श्री महेन्द्र, श्री महेन्द्र सिंह, महेन्द्र कर्म, अजित महेन्द्र, ‘गुप्तकुल-व्योम’ आदि उपाधियाँ धारण की थीं। उसकी सबसे प्रमुख उपाधि ‘महेन्द्रादित्य’ थी।

कुमारगुप्त स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, किन्तु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसके शासनकाल में विष्णु, शिव, शक्ति, कार्तिकेय, सूर्य, बुद्ध व जिनके उपासक विद्यमान थे। कुमारगुप्त की कार्तिकेय मुद्दोओं पर एक ओर मोर व दूसरी ओर मोर को दाना देते हुए राजा उत्कीर्ण किया गया है जो उसकी धर्म-सहिष्णुता को प्रमाणित करता है। उसकी धर्म-सहिष्णुता नीति के कारण उसके काल में अन्य धर्मो की भी प्रगति हुई। ह्वेनसांग के वर्णन से जात होता है कि बौद्धों के प्रति कुमारगुप्त का व्यवहार सौहार्दपूर्ण था। उसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति व नालन्दा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हुई थी। करमदण्डा के लेख में कुमारगुप्त द्वारा शिवजी की प्रतिमा की स्थापना किये जाने का उल्लेख मिलता है। मन्दसौर के लेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में दशपुर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उसके राज्य में बुद्ध, शिवजी तथा सूर्य की पूजा स्वतंत्र रूप से की जाती थी व कुमारगुप्त का प्रत्येक धर्म के प्रति व्यवहार एक समान था।

13. स्कन्दगुप्त

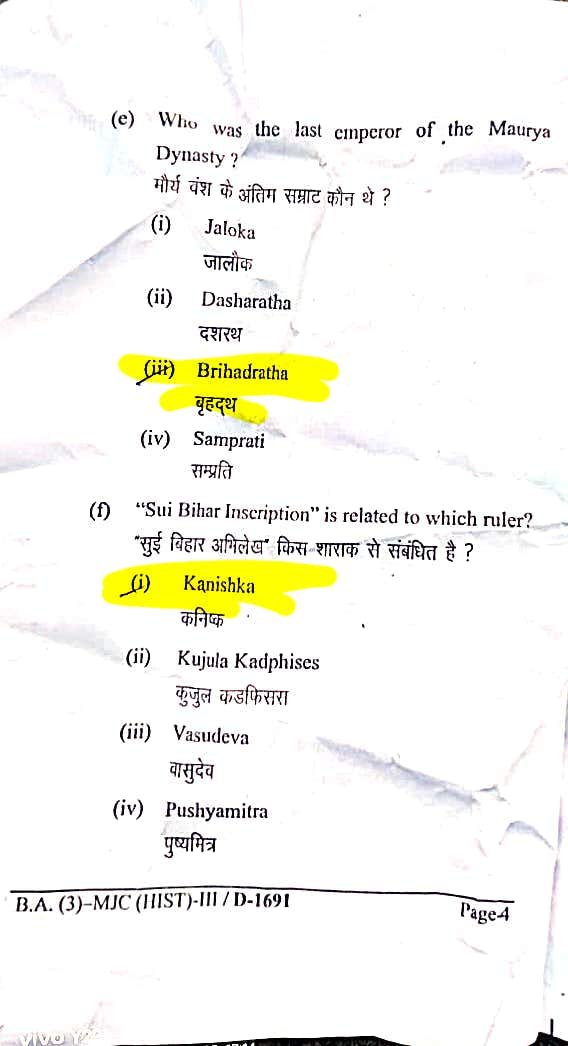

गुप्तवंश में हुए शक्तिशाली शासकों की श्रृंखला की अन्तिम कड़ी स्कन्दगुप्त था। उसके पश्चात कोई भी गुप्त शासक अपने पूर्वजों के समान योग्य व पराक्रमी नहीं हुआ, फलतः स्कन्दगुप्त के शासन के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थिति निरन्तर क्षीण होती गई। स्कन्दगुप्त अत्यंत योग्य एवं प्रतापी शासक था।

स्कन्दगुप्त के विरूद्ध हुए विद्रोह व आक्रमण उसके शासन काल के प्रारंभ में ही हुए थे। भीतरी अभिलेख के अनुसार पिता के निधन के पश्चात स्कन्दगुप्त पर अनेक विपत्तियाँ आई तथा उसने अपने भुजबल से अपने शत्रुओं को परास्त किया। डॉ० आर० के० मुखर्जी का विचार है, ‘स्कन्दगुप्त शत्रुओं को परास्त करके ही चुप नहीं बैठ गया था। उसका सैनिक स्वभाव उसे दिग्विजय की ओर प्रेरित करने लगा। स्कन्दगुप्त की यह विजय ‘धर्मविजय’ भी थी क्योंकि उसने परास्त शत्रुओं को पुनः स्थापित करके दया भावना का प्रदर्शन किया। किन्तु डॉ० मुखर्जी का उपर्युक्त कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसके लेखों में ऐसा आभास मिलता है कि उसने अपने शत्रुओं का दमन अपने शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में ही कर दिया था व उसके शेष – वर्ष शांतिपूर्वक व्यतीत हुए। इसकी पुष्टि कहीम अभिलेख (460 ई०) से भी होती है। इसमें कहा गया है कि यह वर्ष (460 ई०) शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ।

स्कन्दगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में उसके लेख सहायक है। स्कन्दगुप्त

को उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता का विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। जिसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अक्षुण्ण रखने में स्कन्दगुप्त सफल हुआ। स्कन्दगुप्त के लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसका साम्राज्य गुजरात से बंगाल तक विस्तृत था। इतने विशाल राज्य पर शासन करने वाला यह अन्तिम गुप्त शासक था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसका साम्राज्य चारों ओर समुद्रों तक फैला हुआ था।

14. राजेन्द्र प्रथम (चोल)

राजेन्द्र प्रथम अपने पिता राजराजा का योग्य पुत्र था। उसने चोल साम्राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। तिरूमलाई शिला क्षेत्र में राजेन्द्र ने अपनी सम्पूर्ण विजयों का उल्लेख किया। राजेन्द्र का राज्य-काल विस्तृत विजयों के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपना विजय अभियान पांड्यों तथा चेरों के विरूद्ध आक्रमण से शुरू किया। इन क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित कर अपने पुत्र को मथुरा का वायसराय नियुक्त किया।

दक्षिण अभियान के समय राजेन्द्र ने लंका पर आक्रमण कर यहाँ महेन्द्र पंचम को बन्दी बना लिया। लंका को अपने साम्राज्य का प्रान्त बनाकर अपनी विजय की यादगारी में यहाँ विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया। लंका पर राजेन्द्र का अधिकार स्थापित नहीं रह सका। 1039 ई० में लंका का दक्षिणी भाग स्वतंत्र हो गया।

उपर्युक्त विजयों से उत्साहित होकर राजेन्द्र ने शैलेन्द्र राज्य अथवा श्री विजय के विरूद्ध नवसैनिक अभियान भेजा। श्री विजय में मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के दूसरे द्वीप सम्मिलित थे। इस अभियान के फलस्वरूप भी विजय ने राजेन्द्र का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। चोल-नौसेना ने हिन्द महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

चोल के राज्य काल में चोलं शक्ति अपने ख्याति की चरम सीमा पर पहुँच गई। उसका स्थान भारतीय इतिहास में एक महान विजेता के समान है। उसने अपने विजयों की यादगारी में विभिन्न उपाधियाँ धारण की। महान योद्धा के साथ ही वह एक महान निर्माता भी था। उसकी नयी राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम अनेक मंदिरों तथा भव्य वास्तुकला के उदाहरणों से सुसज्जित थी। उसने जनता की भलाई के लिए भी अनेक कार्य किये जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण चोलगंगम का सिंचाई के हेतु बनाया गया तालाब है। राजेन्द्र ने एक वैदिक महाविद्यालय स्थापित कर उसमें चौदह आचायों को नियुक्त किया तथा संस्था के व्यय के लिए भूमि दान दिया। उसे ठीक ही महान पिता का महान पुत्र कहा गया है, क्योंकि उसने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाते हुए चोल साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बना दिया।

15. पांड्य राज्य

पांड्यों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में भी है। तमिल संगम साहित्य में भी इन राजाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में पांड्य राज्य तिनेवेली, रामनाड और मदुरा तक सीमित था। छठी शताब्दी से पांड्य राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलने लगता है। इसके प्रथम दो राजाओं कंडगोन (590-620 ई०) तथा उसका पुत्र मानवर्मन अवनिशिलामणि (620-645 ई०) के बारे में हमारी जानकारी कम है। इन्होंने अपने क्षेत्र से कलभ्र-शासन का अंत कर दिया तथा पांड्य राजशक्ति का पुनरुत्थान किया। इसके तीसरे राजा शेंदन या जयंत वर्मन ने चेर प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया तथा वाषिवन की उपाधि धारण की थी। उसी का पुत्र अरिकेसरी था। वह एक महान योद्धा था और पांड्य साम्राज्य के विकास के लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। अरिकेसरी परानंकुश ने वेनाड (दक्षिण त्रावणकोर) और मोती मिलने वाले तट के पल्लवों को पराजित किया। प्रारंभ में पांड्यों का मुख्य स्थान तामपर्णी के किनारे कोरकै नामक नगर था। यहीं उत्पन्न तीन भाइयों ने तीन स्थानों पर क्रमशः पांड्य, चोल और चेर (केरल) नामक राज्यों की स्थापना की। कोरर्क आज के तिरुनैवेली जिले में पड़ता है।

राजेन्द्र प्रथम के राज्य काल में पांड्य और केरल देश मदुरा के प्रांत में विलीन हो गए, जिस पर चोल-पांड्य राजकुमार का शासन था। पांड्य इतिहास की अलग घटना सिंहल के राजा पराक्रमबाहु प्रथम कुलोतुंग द्वितीय के समय घटी, जबकि परांतक पांड्य और कुलशेखर के मध्य उत्तराधिकार-युद्ध हुआ। कुलशेखर ने अपने प्रतिद्वंद्वी का वध कर दिया। लंका के राजा ने परांतक के पुत्र वीर को गद्दी पर बैठानें का प्रयत्न किया। कुलशेखर की मदद चोल राजा कर रहे थे। अंत में कुलशेखर की कृतघ्नता के कारण चोल राजा ने वीर पांड्य को पांड्य गद्दी पर बैठाया।

1216 ई० में पांड्य साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। प्रमार वर्मा ने चोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जाटवर्मा सुंदर पांड्य 1251 ई० में राजा हुआ। उसने चोल राजा राजेन्द्र तृतीय और सोमेश्वर के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया।

16. चेर राज्य

द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम समुद्र तट पर प्राचीन चेर राज्य था, जहाँ आज कल मालाबार, त्रावणकोर और पुदुक्कोट राज्य हैं। चेर और केरल पर्यायवाची शब्द हैं। इस राज्य का सबसे पुराना उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। केरलपुत्त ही बाद में चेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी में यहाँ पेरुनार नामक राजा हुआ, जो चोलों के साथ लड़ाई में मारा गया। कुछ दिनों के बाद चेर-चोलों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेनगुत्तवन नामक राजा ने अपने पड़ोसी पांड्यों और चोलों को हरा कर चेर राज्य का विस्तार किया। आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लवों के साथ चेरों का युद्ध हुआ और पल्लवों ने चेर राज्य पर अधिकार कर लिया। 12वीं शताब्दी में चेर राज्य पर चोलों का आधिपत्य रहा। पांड्यों ने भी 13वीं शताब्दी में चेर राज्य पर अधिकार किया। 1310 ई० में जब मलिक काफूर मदुरा पर आक्रमण किया, तब चेर राजा रविवर्मन कुलशेखर ने चोल और पांड्य राज्यों के कुछ भागों को छीन कर अपना राज्य बढ़ा लिया।

चेर का इतिहास अभी अस्पष्ट है। पल्लव नरसिंह वर्मन और पांड्य शेंदन ने चेर लोगों पर विजय का दावा किया है। चेर और पल्लव के बीच सांस्कृतिक संबंध भी था। महेन्द्रवर्मन लिखित मनविलास मालबार के वंश परंपरागत कलाकारों का एक सर्वप्रिय नाटक बन गया। दण्डिन-रचित अर्वोत सुंदरी कथा से ज्ञात होता है कि केरल देशं का उसे सजीव ज्ञान था। वह स्वयं पल्लव दरबार में रहता था। आठवीं शताब्दी का सर्वप्रसिद्ध चेरशासक चेरमान पेरुमाल था। उसका इतिहास उपाख्यानों से भरा पड़ा है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। मुसलमानों के अतिरिक्त जैन, ईसाई और शैव भी उसे अपने संप्रदाय का मानते हैं।

17. मौर्य काल में स्थानीय शासन

मौर्य काल में गाँवों का शासन ग्राम सभाएँ चलाती थी। सरकार ग्राम सभा के प्रमुख ‘ग्रामिक’ को नियुक्त करती थी। ग्राम वृद्धों को जो ग्राम सभा के सदस्य होते गाँव वाले चुनते थे। ग्राम सभाएँ गाँव के झगड़े निबटाती और अपराधियों को दण्ड देती थी। वे सड़क, पुल आदि भी बनवाती थी।

नगरों के शासकों को नागरिक कहते थे। वे नगर में ठीक व्यवस्था रखते, कर वसूल करते और न्याय करते थे। वे विदेशियों और बदमाशों की देखभाल भी किया करते और न्याय करते थे। शहर बहुत से वाडों में बँटे थे। बड़े शहरों में प्रायः पाटलिपुत्र की भाँति शासन चलाता था। नगर निगम में 30 सदस्य थे जो पाँच-पाँच सदस्यों की छः समितियों में बँटे हुए थे। ‘पहली समिति शिल्पों की देखभाल करती थी। शिल्पी को चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को राजा प्राण दण्ड देता था। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती और उनके रहने तथा चिकित्सा का भी प्रबन्ध करती थी। तीसरी समिति जन्म-मरण के आँकड़े रखती थी। चौथी उद्योग और व्यापार का नियंत्रण करती और नाप-तौल के पैमानों तथा घाटों की देखभाल करती थी। पाँचवीं समिति यह देखती थी कि वस्तुओं के बनाने वाले नई पुरानी वस्तुयें मिलाकर तो नहीं बेचते। छठी समिति बिक्री कर वसूलने का प्रवन्ध करती थी। ये 39 सदस्य मिलकर जन कल्याण के सभी कार्यों की व्यवस्था करते, जैसे मंदिरों आदि का प्रबन्ध।

चन्द्रगुप्त के शासन काल में न्याय का प्रबन्ध काफी समुन्नत था। सम्राट स्वयं प्रधान न्यायाधीश होता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। नगरों और जनपदों के लिए अलग-अलग न्यायाधीश होते थे। न्यायालय दो भागों में विभक्त था-दीवानी और फौजदारी। चन्द्रगुप्त के शासन काल में साधारण अपराधों के लिए जुर्मानें किए जाते थे किन्तु दण्ड व्यवस्था काफी सख्त थी। शिल्पी को चोट पहुँचाने और बिक्री कर नहीं देने वालों को प्राणदण्ड दिया जाता था। व्यभिचार का दण्ड अंगच्छेद था। अपराधियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएँ दी जाती थी। संभवतः इस कठोर दण्ड के कारण अपराध कम होते थे।

18. शिलालेख

प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन 18.37 ई० से जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मलिपि को पढ़े जाने से प्रारम्भ हुआ। ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियाँ थीं। परन्तु ब्राह्मी का प्रचलन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, खरोष्ठी पश्चिमोत्तर भारत में सीमित रही। ब्राह्मी बायीं से दायीं ओर और खरोष्ठी इसके विपरीत लिखी जाती थी। अतः ब्राह्मी से ही आधुनिक भारतीय लिपि का विकास देखा जाता है। अधिकांश प्राचीन भारतीय अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाये गये थे। अशोक का शहवाजगढ़ी (पेशावर) 14वाँ शिला प्रज्ञापन, इण्डो-ग्रीक राजाओं के मुद्रा लेख और कुषाणों के मुद्रा लेख खरोष्ठी में उत्कीर्ण मिले हैं। भारत में प्राचीन अभिलेख शिलाखण्डों, स्तम्भों, गुफा की दीवार और दरवाजों, मूर्ति-आधार चौकी, ताम्रपत्रों और मिट्टी की मुहरों पर उत्कीर्ण कराये जाते थे। प्राचीन काल में लेखन सामग्री की क्षणभंगुरता के कारण राजा, सामन्त और धनाढ्य लोग अपनी कीर्ति को चिरस्थायी रूप देने के लिये अभिलेख खुदवाते थे।

भारत में अभिलेख लिखने की परम्परा की शुरूआत अशोक के काल से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि भारतीयों ने अभिलेख लिखने का अनुकरण ईरान के हखमनी शासकों से किया था। उसके बाद शृंग, सातवाहन, शक, कुषाण, गुप्त, मौखरी, उत्तर-गुप्त, हर्ष, पाल और सेन तथा अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों के प्रतापी शासकों ने अभिलेख खुदवाने का काम किया था। ये अभिलेख राजा के आदेश, उसकी प्रशस्ति, उसके द्वारा अनुदान आदि के रूप में उत्कीर्ण मिलते हैं। अतः इनमें वर्णित सामग्री को इनके चरित्र के अनुसार विश्वसनीय माना जाता है।

गुप्त काल और उसके बाद के राजवंशों के अनुदान ताम्रपत्रों और अभिलेखों से भारत में सामन्तवाद के उदय और विकास का ज्ञान मिलता है। इन ताम्रपत्रों से भारत में ब्राह्मण धर्म के विकास और उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व का परिचय मिलता है। अतः प्राचीन अभिलेखों का प्राचीन भारतीय इतिहास-अध्ययन की पुरातात्विक सामग्री में महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ विदेशी अभिलेख भी: प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन में सहायक होते हैं। ऐसे अभिलेखों में वोगोजकोई (एशिया माइनर) से प्राप्त लेख से आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में प्रकाश पड़ता है।

प्राचीन भारतीय अभिलेखों के अध्ययन से ही प्राचीन भारतीय संवत् की जानकारी सम्भव हो पायी है। जेनरल कनिंघम की पुस्तक ‘Book of Indian Eras’ (1884) में अभिलेखों के आधार पर ही विक्रम संवत् की शुरुआत 58 ई० पू०, शक संवत्-शुरुआत 78 ई० और गुप्त संवत शुरूआत 320 ई० ज्ञात हो पायी है। इनमें विक्रम और शक संवत् अब भी भारतीय पंचांगों में प्रचलित हैं।

19. सिक्के

प्राचीन भारतीय अभिलेख की भाँति भारतीय सिक्के भी भारत के प्राचीन काल के इतिहास-अध्ययन में महत्व रखते हैं। अभिलेख की तरह सिक्के भी प्रामाणिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। सिक्कों पर अंकित राजा के नाम, आकृति, उपाधियाँ, तिथि और देवी-देवताओं की मूर्ति से सिक्कों को जारी करने वालों के संबंध में जानकारी मिलती है। अभिलेखों की भाँति सिक्कों से सामरिक और साम्राज्यवादी उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति और धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है।

प्राचीन भारतीय मुद्राओं से निम्नांकित ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है –

1. प्रायः सभी मुद्राओं पर तिथियाँ अंकित रहती हैं जिससे सम्राटों के तिथिबद्ध इतिहास का ज्ञान होता है।

2. स्वर्ण मुद्राओं से देश की आर्थिक सम्पन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है।

3. विदेशी मुद्राओं तथा भारत की उन मुद्राओं से जो विदेशों में प्राप्त होता है भारत का व्यापारिक सम्बन्ध प्रकट होता है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की रोमन स्वर्ण मुद्राएँ भारत तथा रोम के सम्बन्ध का प्रमाण है।

4. मुद्राओं द्वारा सम्राटों के साम्राज्य विस्तार का ज्ञान होता है क्योंकि देश के जितने भू-भाग में एक सम्राट की मुद्राएँ अधिक मात्रा में प्राप्य होगी उतने भू-भाग पर उस सम्राट का अधिकार रहा |

20. खण्डहर और स्मारक

भारतीय भूखण्ड अति प्राचीन काल से मानवों का निवास स्थान रहा है। इसलिए इसके कोने-कोने में प्राचीन भवन, राजप्रासाद, किला और मठ-मंदिरों के खण्डहर बिखरे मिलते हैं। कुछ तो धरती की परतों में छिप गये हैं और कुछ उजाड़ पड़े हैं। ये भी अपने समय के इतिहास ही हैं। इनको मुखरित करना ही इतिहास कारीगरी है। भारत के प्राचीन खण्डहर और स्मारकों में बौद्ध स्तूप, विहार और गुफाएँ, ब्राह्मण और जैन मंदिर और गुफाएँ तथा राजप्रासादों के अवशेषों को गिना जाता है। प्राचीन स्मारक अधिनियम (1953) के अन्तर्गत ऐसे राष्ट्रीय महत्व के खण्डहर और स्मारकों के संरक्षण का दायित्व भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को सौंपा गया है। उससे कम महत्त्व के प्राचीन खण्डरों के संरक्षण का भार राज्य सरकार को सौंपा गया है।

इन प्राचीन खण्डहरों और स्मारकों की निर्माण तकनीक, योजनाएँ और शैली से प्राचीन भारतीय वास्तुकला के साथ-साथ विभिन्न धर्मों के देवी-देवताओं, धार्मिक विश्वास और भवन-निर्माण की भौतिक सुविधाओं को हासिल करने की बुद्धि-क्षमता का परिचय मिलता है। पाषाण तक्षण कला, मूर्ति कला, भवन में उपयोग में लायी गयी सामग्री आदि का भी ज्ञान मिलता है। इस तरह खण्डहरों और स्मारकों से धार्मिक और भौतिक जीवन दोनों पर प्रकाश पड़ता है।

प्राचीन काल के खण्डहर और स्मारकों में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ों के भवनों के अवशेष, पाटलिपुत्र के नगर के अवशेष, भरहुत, साँची और अमरावती के स्तूप के अवशेष, अशोक के स्तम्भ, अशोककालीन नागार्जुनी और बराबर (गया) की गुफाएँ, उदयगिरि और खण्डगिरि की जैन गुफाएँ, पश्चिम भारत में भाजा, काले, नासिक, कोणदाणे, अजन्ता आदि की बौद्ध गुफाएँ, नालंदा, सारनाथ और विक्रमशिला के बौद्ध स्तूप और विहार, बौद्ध गया के मंदिर, राजगृह के खण्डहर, उड़ीसा, खजुराहो, महावल्लीपुरम्, तंजौर, काँची, मदुरै, रामेश्वरम्, बदामी, एलोरा आदि के मंदिर प्रमुख हैं। इन खण्डहरों और स्मारकों पर अनेक पुस्तकों की रचना हो चुकी है।

21. प्राचीन कलात्मक वस्तुएँ

प्राचीन भारतीय खण्डहर और स्मारकों की भाँति प्राचीन कलात्मक वस्तुएँ भी इतिहास-अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती हैं। प्राचीन भारतीयों ने स्तूप, मंदिर और राजप्रासादों को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सजाने के साथ-साथ स्वतंत्र मूर्तियों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया था। ये मूर्तियाँ भी समाज के कई पहलुओं और सांस्कृतिक चेतनाओं की परिचायक होती हैं। इनसे मूर्ति विज्ञान, धार्मिक आचारशास्त्र, वेश भूषा, अलंकरण और विभिन्न देवी-देवताओं कं प्रति लौकिक और अलौकिक भावनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है।

भारत में कला के प्रति प्रेम का प्रस्फुटन अनादि काल से देखा जाता है। मूर्तिकला से चित्रकला का विकास हुआ। प्राचीन काल की बनी बुद्ध, विष्णु, शिव, सूर्य और इनसे संबंधित देवी-देवता की मूर्तियाँ बहुतायत रूप में मिलती हैं। ऐसी मूर्तियाँ आज भी भारत के गाँव-गाँव में पीपल वृक्ष के नीचे पूर्ण या भग्न रूप में पड़ी हैं। इन्हें संग्रहीत और सुरक्षित करने के लिये बड़े पैमाने पर संग्रहालय की स्थापना की गई है।

Confirm Question

By Madhav sir

Q. 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के वैज्ञानिक साहित्य से अपना परिचय दें। (Write about sources of Ancient Indian History with reference to scientific literature.)

Ans. प्राचीन भारतीय इतिहांस के जो साधन उपलब्ध हैं, इनमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री, मुद्रा, प्राचीन भवन तथा अभिलेख प्रमुख हैं। भारत के प्राचीन साहित्य में चिकित्सा और विज्ञान की बहुत प्रसिद्धि थी। प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद, विज्ञान और अभ्यास का वर्णन किया गया है। इसमें महान स्तर के ज्ञान और बुद्धि के चिकित्सा, खगोल विज्ञान, ज्यामिति, रसायन विज्ञान आदि को विकसित किया गया था। वर्षों पहले लिखी गई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टीयम, ब्रह्मस्फुटसिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तकें प्राचीन भारतीय चिकित्सा और विज्ञान पर मुख्य ग्रंथ मानी जाती हैं।

(क) चिकित्सा साहित्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में सबसे पहले लिखित जानकारी ‘अथर्ववेद’ में मिलती है। अथर्ववेद के ‘भैंसज्य सूत्र’ में विभिन्न रोगों का उपचार दिया गया है। सामान्य चिकित्सा एवं मानसिक चिकित्सा विषयों पर विस्तृत विवरण मिलता है।

आयुर्वेद में ‘शालिहोत्र’ नामक पशु चिकित्सक अश्व लक्षण’ और अश्व प्रथा’ उपलब्ध हैं। इनमें घोड़ों की बीमारियों और उनके उपचार की औषधियों का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा को प्रकट करते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में गहराई से उतरते थे।

महान त्रयी के रूप में जानी जाने वाली तीन प्राचीन पुस्तकें “चरक संहिता“, “सुश्रुत संहिता”, और “अष्टांग हृदय” जो 2,000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई थीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर मुख्य ग्रंथ मानी जाती हैं।

(ख) गणित साहित्य: तीसरी शताब्दी ई० तक, गणित अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया था। सुल्ब सूत्रों को भारतीय गणित का स्त्रोत माना जाता है।

वराहमिहिर के ‘सूर्य सिद्धांत’ (छठी शताब्दी) में त्रिकोणमिति के वर्णन का ज्ञान ब्रह्मगुप्त ने त्रिकोणमिति पर भी पर्याप्त जानकारी प्रदान की और उन्होंने एक साइन टेबल का भी निर्माण किया।

ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ‘शून्य’ को एक संख्या के रूप में उल्लेख करने वाली पहली पुस्तक थी; इस प्रकार, ब्रह्मगुप्त को शून्य की खोज करने वाले में जाना जाता है।

(ग) खगोल साहित्य ज्योतिष वेदांग ग्रंथों ने खगोल विज्ञान में व्यवस्थित श्रेणियां स्थापित कीं, लेकिन आर्यभट्ट (499 ई०) ने अधिक मौलिक मुद्दे पर विचार किया।

बौधायन ने अपने जन्म से कम से कम 1000 वर्ष पहले पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी। उनके पास बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा रही होगी।

निष्कर्षतः वराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा नागार्जुन जैसे वैज्ञानिकों के साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यह भी सिद्ध होता है की वैज्ञानिक दृष्टि से भारत एक आत्मनिर्भर विश्व गुरु राष्ट्र था।

Q.2. मगध साम्राज्य के अभ्युदय और विकास का वर्णन करें। अथवा, मौर्य तथा मगध साम्राज्य के उत्थान का वर्णन करें। (Describe the rise and development of Magadha Empire.)

अथवा, छठी शताब्दी ई. पू. से लेकर नन्दों के काल तक मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के इतिहास को लिखिए।

(Write the history of the rise of Magadha Empire from sixth century B.C.E.to the period of Nandas.)

Ans. तत्कालीन राजतांत्रिक राज्य षोड्स महाजनपद के नाम से जाने जाते थे जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली एवं गौरवान्वित महाजनपद समझा जाता था। आरंभ में मगध एक विस्तृत

एवं समृद्धशाली राज्य नहीं था, किन्तु कालांतर में यह उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता गया और चौथी सदी ई० पू० तक आते-आते यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से वरन् धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी तत्कालीन भारत का सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैसे पवित्र आन्दोलनों का न केवल यहाँ सूत्रपात हुआ, वरन् इसके प्रवर्तकों की कर्मभूमि भी यही रही। मगध तत्कालीन भारत के शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र-स्थल था। चाणक्य, पाणिनि, पंतजलि आदि जैसे महान विद्वानों की जन्म स्थली भी यही रही। विश्व प्रसिद्ध नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय भी यहीं स्थापित थे। इतना ही नहीं प्राचीन महान राजवंश-मौर्य एवं गुप्त का उदय भी मगध में ही हुआ। इन्हीं सब कारणों से प्राचीन भारत के इतिहास में इसे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

मगध भारत का राजनीतिक केन्द्र बिन्दु बन गया। आधुनिक पटना और गया जिला क्षेत्र में सिमटा मगध राज्य अब तक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। मगध का एक साम्राज्य के रूप में क्रमिक उत्थान में वृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नन्द वंश तथा मौर्य वंश के राजाओं का प्रमुख योग था।

वृहद्रथ वंश : ई० पू० छठी सदी के पूर्व मगध में वृहद्रथ वंश का शासन था और इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज में थी। इस वंश के तत्वावधान में ही मगध की राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठित हुई। इस वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। जरासंध इस वंश का शक्तिशाली शासक होने का गौरव प्राप्त किया। महाभारत के अनुसार जरासंध अत्यन्त महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य को सम्पूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत करना चाहता था। लेकिन भीम ने मल्ल युद्ध में उसकी हत्या कर उसके समस्त महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। वृहद्रथ वंश के अन्तिम राजा निपुन्ज की हत्या उसी के पुलिक नामक मंत्री ने करवा दी और उसने मगध में हर्यक राजवंश की नींव डाली।

हर्यक वंश (543 ई० पू० – 49 ई० पू०) पुलिक के साथ जैसे का तैसा का सिद्धांत चरितार्थ हुआ और भट्टिय नामक एक वीर महत्वाकांक्षी सामन्त ने उसके पुत्र का वध कराकर अपने प्रतिभावान पुत्र बिम्बिसार को 545 ई० पू० में मगध की गद्दी पर आरूढ़ किया। बिम्बिसार द्वारा स्थापित राजवंश हर्यक राजवंश के नाम से विख्यात हुआ। बिम्बिसार ने स्वयं को समय एवं परिस्थिति की मांग के अनुरूप एक कुशल राजनीतिज्ञ और दक्ष कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता पाई। वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात् बिम्बिसार ने अपना ध्यान मगध साम्राज्य के विस्तार की ओर आकृष्ट किया। सर्वप्रथम उसने अंग के राजा की हत्या कर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त कुनीक को अंग देश की राजधानी चम्या का गवर्नर नियुक्त किया। अंग विजय के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई।

अनुश्रुतियों के अनुसार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर 490 ई० पू० में मगध की गद्दी पर आरूढ़ हुआ।

Q. 3. गौतम बुद्ध के जीवन और उनका शिक्षाओं पर प्रकाश डालें।

(Throw light on the life and teachings of Gautam Buddha.)

अथवा, बौद्ध दर्शन के उपदेशों एवं शिक्षाओं का वर्णन करें।

(Describe the preaches of Buddha Phillosophy.)

Ans. बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में (563 ई० पू०) में हुआ था। उनका जन्म ऐसे काल में हुआ था जबकि विश्व धर्म सुधार आन्दोलन की दौर से गुजर रहा था। भारत में भी उन दिनों प्रचलित वैदिक धर्म में वाह्याडम्बरों एवं कर्मकाण्डों का बोलबाला हो गया था। इस धर्म के चंगुल में जकड़ कर भारतीय धर्म, संस्कृति, राजनीति एवं समाज कराह रही थी। तत्कालीन अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गयी थी। मानव समुदाय संगठित होकर ऐसे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था। उन्हें किसी ऐसे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता : थी जो उन्हें इन संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। सौभाग्यवश उनकी

अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बर्द्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध जैसे अलौकिक प्रतिभा से युक्त महामनीषियों का अवतरण हुआ।

गौतम बुद्ध बाल्यकाल से ही शांत, गम्भीर एवं चिन्तनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तरूण सिद्धार्थ का कोमल हृदय पीडित प्राणियों के दुःख देख कर द्रवित हो उठता था। इसी बीच उन्होंने बहापे रोगी, मृतक तथा संन्यासी से संबंधित चार हृदय विदारक दृश्य देखे। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दग्ध हृदय और भी व्याकुल हो उठा और उनकी आत्मा सत्य की खोज के लिए संसार के तमाम दुःखों के निवारण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई और इसी पृष्ठाधार में 29 वर्ष की आयु में एक रात समस्त भौतिक सखों को तिलांजलि देते हुए आत्मिक सुख एवं शांति की खोज में छंदक के साथ राजमहल से निकल पड़े।

इस तरह मानव जाति को विभिन्न कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए वे तल्लीन हो उठे और जीवन के तमाम दुःखों को झेलते हुए वे एकांत चिन्तन में लग गये। उनके चिन्तन का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र को दुःख के कठघरों से मुक्त कर उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग ढूँढना था। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर यद्यपि सुखकर जर्जर हो गया, किन्तु फिर भी उन्हें जान की प्राप्ति न हो सकी। इसी बीच तपोवन में ही सिद्धार्थ को एक दिन कुछ स्त्रियों के गाने की धुन सुनाई पड़ी जिसका आशय यह था कि वीणा के तारों को ढीला नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थिति में वे नहीं बजेंगे, साथ ही उन तारों को इतना अधिक ऐंठना भी नहीं चाहिए जिससे कि टूट ही जाये। इस गीत के आशय से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने कठोर साधना को ठुकराते हुए मध्यम मार्ग का पाठ सीखा। अन्ततः बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान अर्थात् बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और तब से वे ‘बुद्ध’ अथवा ‘तथागत’ के नाम से प्रसिद्ध हुये।

यह धर्म भी गीता महाकाव्य के उपदेशों के आधार पर कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति कं सिद्धांत को मान्यता देता है। अतः बौद्ध धर्म स्वयं मनुष्य को ही अपना भाग्य विधाता मानते। हुए बतलाता है कि उसके कर्म ही मोक्ष दिला सकते हैं।

भगवान बुद्ध ने ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ जैसे उच्च आदर्शों को प्रतिपादित करते हुए सामाजिक बुराइयाँ तथा जाति-पाति, छूआछूत एवं ऊँच-नीच की भावना का जोरदार खण्डन किया। बुद्ध ने जीवन के सादगी पर बल देते हुए वैदिक कर्मकाण्डों का विरोध किया और वेदों को प्रमाणिक नहीं माना। उन्होंने आत्मा एवं परमात्मा जैसे विषयों में उलझ कर मानव जीवन को विभिन्न दुःखों से छुटकारा दिलाने की चेष्टा की। उसके लिए बुद्ध ने सत्य एवं अहिंसा को अपना मूल साधन बनाया। बुद्ध विचार स्वातंत्र्य के प्रबल समर्थक थे और अन्धविश्वास का उनके धर्म में कोई स्थान नहीं था। उनके मूल ज्ञान-दर्शन एवं सिद्धांत निम्नरूपेण हैं –

(1) चार आर्य सत्य : बौद्ध दर्शन के अनुसार, (i) संसार में सर्वत्र दुःख ही दुःख है, (ii) दुःख का कारण है, (iii) दुःखों का विरोध किया जा सकता है और (iv) दुःख विरोध के मार्ग हैं।

भगवान बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य संसार में सर्वत्र दुःख-ही-दुःख है का निरूपण करते हुए बतलाया कि मनुष्यों को जन्म, रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कारण दुःख होता है। बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य दुःख के कारण अर्थात दुःख समुदाय को स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने अहंकार, तृष्णा, क्रोध आदि को इसका जड़ माना है।

तीसरे आर्य सत्य के सम्बन्ध में बौद्ध दर्शन कहता है कि दुःख के कारणों-घमंड, क्रोध, तृष्णा आदि के नाश से ही मनुष्य के जन्म-मृत्यु सम्बन्ध तमाम दुःखों का नाश होता है। इसके लिए उन्होंने एकान्त साधना, शील, आचरण एवं समाधि के अवलम्बन को आवश्यक वतलाया। यही बौद्ध दर्शन का चौथा आर्य सत्य है और बद्ध का मध्यम मार्ग भी। घृणा,

को माना है। बुद्ध ने निर्वाण को तृष्णा के क्षय का सर्वप्रमुख अस्त्र माना है। उनके अनुसार सम्पूर्ण (2) अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन ने मानव जीवन के तमाम दुःखों का कारण तृष्णा

Q. 4. वर्द्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का विश्लेषण कीजिए। (Describe about the life and teachings of Vardhman Mahavir.) अथवा, जैन धर्म के उपदेशों को वर्णित करें।

(Discuss the preaches of Jainism.)

Ans. महावीर जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर माने गए हैं। अतः वे जैन धर्म के प्रवर्तकों में से एक महत्वपूर्ण प्रवर्त्तक थे। उनका जन्म ई० पू० 540 में वज्जि गणसंघ के ज्ञात्रिक गण के कुंडग्राम के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गण के प्रमुख सरदार थे और इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गण के सरदार चेतक की बहन थी। ज्ञात्रिक क्षत्री सपिण्ड विवाह वाला गण-परिवार था। अतः (महावीर) वर्धमान का विवाह इनके ही कुल की यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। उन्हें एक पुत्री हुई जिसका विवाह उनके भतीजे जामालि से किया गया। वर्धमान महावीर पिता के द्वितीय पुत्र होने के कारण राजगद्दी प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए तीस वर्ष की आयु में ही वैराग्य ग्रहण कर लिया। इस तरह वर्धमान ने एक गृहस्थ क्षत्रिय जीवन के अनुभव को प्राप्त कर जैन संन्यासी जीवन को अंगीकार किया था।

महावीर वर्धमान का देहावसान 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। जैन अनुश्रुतियों के आधार पर यह तिथि ई० पू० 468 मानी जाती है। कहा जाता है कि उनकी अस्थि पर पावा और गया के लोगों ने ही नहीं अन्य 18 गणों के लोगों ने दीप जला कर सम्मान और भक्ति प्रकट की थी। आज भी भारत के कोने-कोने से प्रति वर्ष सहस्त्रों जैनी पावापुरी में दीप जला कर महावीर के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं।

महावीर जैन के मरणोपरान्त उनके अनुयायियों और उनके संघ के आचार्यों द्वारा जैन-धर्म दर्शन का विकास किया गया। जैन धर्म-दर्शन के साहित्य ई० पू० तीसरी शताब्दी से पूर्व संकलित नहीं हो पाये थे। अतः जैन धर्म और दर्शन में महावीर के काल और उसके बाद उसके विकास का ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है।

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर 24वें और अन्तिम तीर्थन्कर थे। उनके ठीक पहले जाने वाले तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जो काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय’ और अपरिग्रह नामक चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, इसलिए वे चातुर्थी कहलाये। भगवान महावीर ने मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को बतलाया और इसके लिए उन्होंने पार्श्वनाथ के चार सूत्री सिद्धांतों में सच्चरित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ये पाँचों मिलकर ‘पंचयम’ कहलाये। इन पाँच नियमों में से महावीर अहिंसा, अपरिग्रह और सच्चरित्रता पर विशेष बल देते थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे इन तीनों व्रती का पवित्रतापूर्वक पालन करना अनिवार्य समझते थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का निरूपण निम्नरूपेण किया जा सकता है

1. त्रिरत्न : मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर ने निम्नलिखित तीन साधनों का प्रतिपादन किया; जो ‘त्रिरत्न’ के नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रिरत्न हैं –

(i) सम्यक ज्ञान : इसका तात्पर्य है, सच्चा और पूर्ण ज्ञान। महावीर के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति समस्त तीर्थंकरों के दिये हुए उपदेशों के अनुकरण से हो सकती है।

(ii) सम्यक दर्शन : इसका तात्पर्य है, तीर्थंकरों में पूर्ण श्रद्धा-भक्ति एवं विश्वास।

(iii) सम्यक चरित्र : जीवन में सफल होने के लिए सच्चरित्र होना आवश्यक है। अतः भगवान महावीर ने नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए अपने ‘पंचम’ के सिद्धातों के अनुसरण पर बल दिया।

महावीर स्वामी के मतानुसार, आत्मा को भौतिक बन्धनों से मुक्त करने के लिए ‘त्रिरत्न’ का नियमपूर्वक पालन करना आवश्यक है।

2. पंचयम: महावीर के शिक्षा का आधार स्तम्भ उनके द्वारा प्रतिपादित ‘पंचयम‘ के सिद्धांत है। जैन दर्शन कहता है कि इन सिद्धांतों के अनुकरण करने से ही मानव अपने अन्तिम लक्ष्य ‘मोक्ष’ की प्राप्ति कर सकता है।

(i) सत्य : सत्य से जैन दर्शन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सत्य मार्ग का अनुसरण करते ही रहना चाहिए चाहे इसके लिए उन्हें कुछ कष्ट ही क्यों न भोगना पड़े। क्योंकि झूठ का मार्ग लोगों को तरह-तरह के कुकर्मों के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ तक कि एक झूठ को छिपाने के लिए उन्हें कई झूठों एवं बुराईयों का सहारा लेना पड़ सकता है। ये बुराइयाँ उनके लिए मोक्ष का मार्ग बन्द कर देती है। अतः मानव जाति को चाहिए कि वे सदैव सत्य के मार्गों का अवलम्बन करें किन्तु ये सत्य, सुन्दर तथा मधुर होना चाहिए।

(ii) अहिंसा: अहिंसा जैन दर्शन में बड़ा ही व्यापक अर्थ में गृहीत होता है। महावीर के अनुसार कंवल जीव का हिंसा न करना ही अहिंसा नहीं कहलाती वरन् अहिंसा का वास्तविक तात्पर्य यह है कि हिंसा की कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए न ही दूसरों को हिंसा के लिए उकसाना चाहिए और न ही किसी को हिंसा करने की आज्ञा देनी चाहिए। जैन दर्शन अहिंसा की सूक्ष्मता को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हिंसात्मक विचार को अपने मन में ले जाने भर से भी हिंसा हो जाती है। यही कारण है कि जैनी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी माने जाते हैं।

(iii) आस्तेय : अहिंसा की भाँति जैन दर्शन अस्तेय एवं अपरिग्रह भी मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महाव्रत मानता है। अस्तेय से जैनियों का तात्पर्य मनुष्यों के लिए केवल चोरी करने से ही नहीं है अपितु दूसरे के धन पर ईर्ष्या एवं लोभ न करने से भी है। क्योंकि ऐसा करने से उनके मन में अतिशय धन-संग्रह करने की लालसा जगेगी और इसके लिए उन्हें कई कुकर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। अतः जैनियों का मत है कि लोगों को पर-स्त्री की भाँति दूसरों के धन को भी मिट्टी के ढेले के समान अनुपयोगी समझना चाहिए।

Q.05. छठी शताब्दी ई. पू. में भारत में हुए धार्मिक सुधार आन्दोलन के कारणों का उल्लेख करें।

(Mention the causes for the religious reform movement in India in sixth century B.C.E.)

अथवा, छठी शताब्दी ई० पू० की धार्मिक क्रांन्ति के कारण बताइए।

(Explain the circumstances that led to the religious upheaval in the 6th B.C.E.)

अथवा, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिये।

(Throw light on the different causes behind the rise of Buddhism or Jainism.)

Ans. छठी शताब्दी ई० पू० मानव के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में केवल भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व के अन्य देशों में भी धार्मिक क्रांति की एक जबरदस्त लहर उठी जिसे धर्म-सुधार आन्दोलन की संज्ञा दी गई है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस काल को बड़ा ही पवित्र और धार्मिक क्रांति का काल कहा जाता है।

कारण (Causes) : भारत के इतिहास में यह शताब्दी ऐसी क्रांति का युग था जो

राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक तीनों क्षेत्रों में प्रस्फुटित हुई। राजनीतिक क्षेत्र में वह मगध के साम्राज्यवाद का युग था जिसके कारण भारत की राजनीतिक एकता का कार्य प्रारम्भ हुआ। धार्मिक क्षेत्र में यह क्रांति का युग था, क्योंकि इस काल में अनेक धार्मिक, चिंतक तथा दार्शनिक हुए जिन्होंने सत्य की खोज में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। छठी सदी ई. पू. में संसार में जो बौद्धिक एवं धार्मिक आन्दोलन चल रहा था, उसका रूप भारत में विशेष प्रखर था। कई कारणों से लोगों में मूलतः वैदिक समाज तथा धर्म के विरुद्ध असन्तोष की भावना प्रबल होती जा रही थी। इस क्रांति के निम्नांकित कारण प्रमुख हैं।

1. वर्ण व्यवस्था में विषमता : भारत में धर्म-सुधार आन्दोलन चला उसके मूल में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध करना था क्योंकि ब्राह्मणों ने धीरे-धीरे अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया था। धर्म, समाज एवं राजनीति सभी क्षेत्रों में उनकी तूती बोल रही थी। इस कारण अन्य तीन वर्णों के लोगों में ब्राह्मणों के विरुद्ध धीरे-धीरे प्रतिक्रिया होने लगी। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी और इस चुनौती में धर्म-सुधार आन्दोलन का रूप धारण किया।