BA 1st sem Geography MJC 1 Viral Question Pepper | lnmu 1st Sem Exam 2024-28

नमस्कार साथियों स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी मेजर विषय का सभी प्रश्न यहां पर दिया गया है , जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है, और आज परीक्षा देने जा रहे हैं | तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़कर जाइए| इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए दिया गया है , जिसे आप लोग अपने अंदर जरूर समाहित कीजिए और फिर परीक्षा में चाहिए बेहतर अंक आपको जरूर आएगा|

BA 1st Sem Geography Exam 2024-28 Download PDF

साथियों परीक्षा में जाने से पहले दी गई कुछ जानकारी को आप जरूर अच्छी तरह से समझ लें|

आज से शुरू हो रहे LNMU UG 1st सेमेस्टर का परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई

👉Be Positive 👍😍

👉Best of Luck 🤞ग्रुप एडमिन आपके साथ है

👉परीक्षा हॉल में सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रवेश करें और अच्छा प्रदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आप अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे..

👉कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1.👉 परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचें

2. 👉मूल आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और प्रवेश पत्र लाएं

3. 👉पानी की बोतल और स्टेशनरी जैसे परीक्षा पैड, पेन, पेंसिल, स्केल, आदि ला सकते हैं

4. एक साधारण घड़ी भी ला सकते हैं

5. स्मार्टफोन और चीट शीट (गेस पेपर) परीक्षा केंद्र पर न लाएं, अन्यथा आपको जिम्मेदार माना जाएगा।

6. 👉चूंकि अभी ठंडी का मौसम है, अपने आप को गर्म कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे

7. 👉तेज ठंडी से बचने के लिए मफलर, टोपी इत्यादि से अपने सिर और कान को ढक कर रखें….

BA 1st Semester Exam Details & PDF Download Links-s

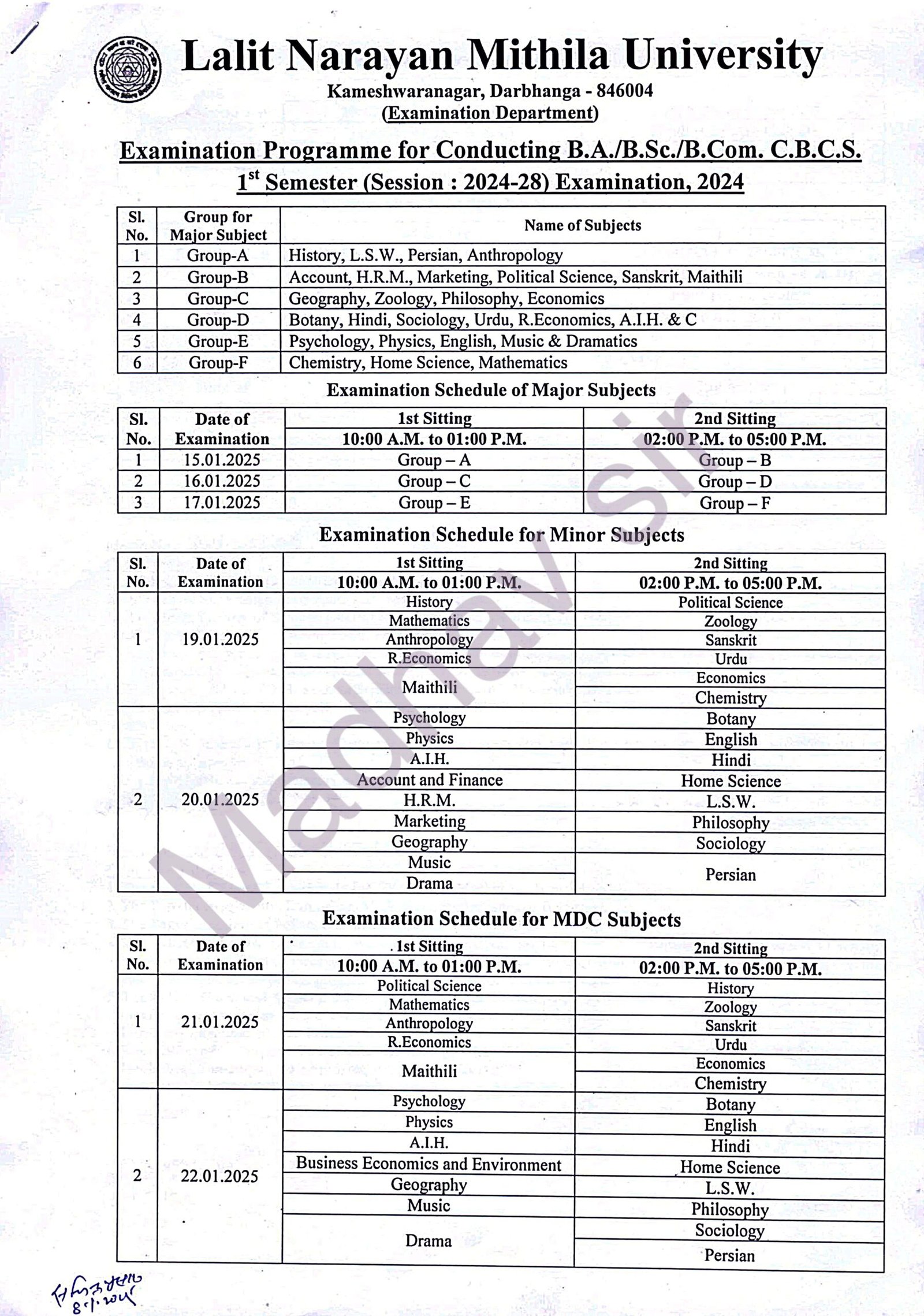

| Exam Date | 16 January |

| Shift Name | 1st Shift |

| Timing | 10; 00 – 1:00 बजे दोपहर तक |

| Join Now | |

| Teligram | Join Now |

| Geography | Download PDF |

| All Subject | Click Here |

lnmu 1st Sem Exam 2024-28

सभी Question यही से रहेगा परीक्षा में

Q.1. भू-आकृति विज्ञान को परिभाषित करें। (Define Geomorphology)

Ans. प्रोफेसर थार्नबरी के अनुसार “भू-आकृति स्थल रूपों का विज्ञान है परन्तु इसमें अन्तः सागरीय रूपों (Submarine forms) को भी सम्मिलित किया जाता है।”

स्ट्रालर महोदय के अनुसार “भू-आकृति विज्ञान राभी प्रकार के स्थलरूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है।”

भू-आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि भूपटल के विभिन्न रूप, उनकी उत्पत्ति तथा इतिहास एवं विकास की व्याख्या करता है। इस प्रकार उच्चावच्चों के रूप, उत्पत्ति तथा विकारा के इतिहास को समझने के लिए भूपटल की संरचना (चट्टान). तथा उस पर परिवर्तन लाने वाले आन्तरिक (ज्वालामुखी- क्रिया, पटल विरूपणी बल आदि) तथा बाह्य बलों (अपक्षय तथा अपरदन) आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है।

Q.2. भू-आकृति विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र (meaning and scope of Geomorphology)

Ans. भू-आकृति विज्ञान एक सजीव तथा व्यापक विषय है जिसके अन्तर्गत स्थलमण्डल के दृश्य भागों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में भू-आकृति विज्ञान के अन्तर्गत स्थलरूपों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर प्रायः यह कहा जाता है कि “भू-आकृति विज्ञान स्थलरूपों का विज्ञान है।”

[ ] भू-आकृति विज्ञान अर्थात् “ज्योमॉर्फीलाजी” (Geomorphology) का विन्यास ग्रीक भाषा के ‘ge’ (पृथ्वी-earth), ‘marphi’ (रूप-form) तथा ‘logos’ (वर्णन-discourse) शब्दों से हुआ है। यदि शाब्दिक अर्थ पर दृष्टिपात किया जाय तो भू-आकृति विज्ञान मात्र स्थलरूपों का ही अध्ययन ठहरता है परन्तु इस विज्ञान को इस संकुचित सीमा से ऊपर उठाना होगा। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि भू-आकृति विज्ञान न केवल स्थलरूपों का अध्ययन करता है अपितु भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करता है। उपर्युक्त आधार पर भू-आकृति विज्ञान की एक परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है- “भू-आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि स्थलमण्डल के विभिन्न उच्चावच्चों का अध्ययन करता है” “Geomorphology studies various relief features of lithosphere.” इस विज्ञान के अन्तर्गत सामान्य स्थलरूपों जैसे-घाटियाँ, गार्ज, प्रपात, कन्दरायें, बालुका स्तूप, सर्क, रोधिका, पुलिन, क्लिप आदि के अलावा भूपटल के प्रमुख उच्चावच्चों जैसे-महाद्वीप, महासागर- नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों को भी समाविष्ट किया जाता है।

Q.3. बिग-बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। (Explain Big-Bang theory.)

Ans. बिग बैंग सिद्धांत क अनुसार ब्रह्माण्ड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है-

• आरंभ में वे सभी पदार्थ, जिनसे ब्रह्माण्ड बना है, अति छोटे गोलक (एकाकी परमाणु) के रुप में एक ही स्थान पर स्थित थे जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था।

• बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत् विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्माण्ड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट (Bang) के बाद एक सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत् विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक तीन मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ।

Q.4. वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। (Describe continental Drift Theory of Wegner.)

Ans. प्रसिद्ध जर्मन जलवायुशास्त्री अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग तक सभी महाद्वीप संयुक्त थे। इस विशाल महाद्वीप को वेगनर ने पैजिया नाम दिया था। पैजिया जल व स्थल दो खंडों में बंटा था।

विशाल स्थल को पैंथालसा नामक महासागर चारों ओर से घेरे हुए था। पैजिया के मध्य में छोटे– छोटे सागरों का विस्तार था जिसे टेथीस नाम दिया गया था। पैजिया के उत्तर में अंगारालैण्ड या लारेशिया शील्ड तथा दक्षिण में गोंडवानालैण्ड स्थित था। महाद्वीप (स्थल) हल्के सियाल तथा महासागर भारी सीमा से निर्मित थे। वेगनर ने सियाल को सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैरता हुआ मान है।

वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग के अंत में पैजिया का विभंजन हुआ। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पैजिया अंगारालैण्ड व गोंडवानालैंड इन दो भागों में विभक्त हुआ। इनके मध्य में टेथीस भूसन्नति या छिछले सागर का निर्माण हुआ। जुरैसिक युग में गोडवाना लैण्ड का विखंडन हुआ जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, आस्ट्रेलिया व अण्टार्कटिका के भाग प्रवाहित होकर अलग हुए। वेगनर के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रवाह होने से हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाह होने से आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के संबंध में वेगनर के अनुसार पैंथालसा पर कई दिशाओं में महाद्वीपों का प्रहार बताया है जिससे पैंथालसा का आकार संकुचित होकर शेष बचा भाग प्रशांत महासागर कहलाया।

Q.5. लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की विवेचना करें। (Explain the nebular hypothesis of Laplace.)

Ans. 1796 में फ्रेंच भूगोलशास्त्री एम.डी. लाप्लास ने पृथ्वी और सौरमंडल के उत्पत्ति के

संबंध में इस परिकल्पना को कांट के वायव्य परिकल्पना में संशोधन के रूप में अपनी रचना Ex- position of the World System में निहारिका परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। इसका प्रभाव उद्देश्य कांट की परिकल्पना के दोषों को दूर करना था। इसके अनुसार निहारिका के कणों के टकराव से ताप उत्पन्न नहीं होता। कणों के टकराव से गति भी उत्पन्न नहीं होती। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही विशालकाय तत्व गतिशील निहारिका थी। यह निरंतर ठंडी होकर आकार में सिकुड़ती चली गई। इसके आयतन में कमी आ गई। तीव्र गति के कारण निहारिका का मध्य भाग हल्का होकर ऊपर उठ गया और ठंडा हो गया। यह ठंडा भाग निहारिका के साथ गति नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप यह भाग उससे अलग हो गया। इसी से नौ ग्रह बने। कालांतर में इन्हीं से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई।

Q.6. समस्थिति या संतुलन सिद्धांत क्या है? (What is concept of Isostasy ?)

Ans. Isostasy शब्द ग्रीक भाषा के (Isos) सम और (stasious) स्थिर का संयुक्त रूप है। इसका अभिप्राय है समस्थिति या सामान खड़ा होना। समान रूप से संतुलन का अर्थ है-परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, जैसे-पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित झील, समुद्र आदि में भौतिक यांत्रिक स्थिरता की दशा।

ऑर्थर होम्स के अनुसार – ‘सम स्थिति’ संतुलन कि वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊँचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पायी जाती है।’

इसका सर्वप्रथम उपयोग 1889 में अमेरिकी भूगर्भवेत्ता सी. ई. डाटन ने किया था। उनके अनुसार पृथ्वी की धरातल पर उच्च पर्वतमालाएँ, पठार एवं समतल मैदानों और अतल स्पर्शी पेंदे का भार बराबर है। यदि यह भार बराबर न होते तो ऊंचे पर्वत शिखर अपने स्थान पर खड़े न होकर अत्यधिक भार के कारण नीचे धंस जाते। जब कभी भार में कमी या अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह परिवर्तन इतने सूक्ष्म और धीमे होते हैं कि हमें इनका अनुभव भी नहीं होता। प्रतिवर्ष नदियाँ पर्वतीय भागों से मलवा बहाकर समुद्री सतह पर एकत्रित करती रहती है तथा अपरदन से पर्वतीय क्षेत्र का भार कम होता जाता है। भार कम होने से पर्वतमालाएँ ऊपर उठती रहती है। डटन के अनुसार, पृथ्वी के धरातल के ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वतमालाओं के बीच न्यून घनत्व के पदार्थ का सम्मिश्रण है और सागरों के नीचे अधिक घनत्व के पदार्थ हैं। समुद्री पेंदे के पदार्थ की अपेक्षा मैदानों के नीचे का पदार्थ अपेक्षाकृत हल्का और पहाड़ों के पदार्थ से अपेक्षाकृत भारी है। इसलिए इन सबमें संतुलन रहता है।

Q.7. समस्थिति संतुलन सिद्धांत संबंधी प्राट की संकल्पना की विवेचना करें। (Explain the concept of Pratt about Isostasy balance.)

Ans. सर्वप्रथम प्राट ने हिमालय के निकट चट्टानों का अध्ययन किया। उसके बाद अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार हिमालय हल्के घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। पर्वतों का घनत्व पठारों से पठारों के घनत्व मैदानों से तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। उन्होंने ऊँचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात माना। उनके मत में पृथ्वी के अंतराल में एक क्षतिपूर्ति तल (level of compensation) होता है। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है। प्राट की संकल्पना क्षतिपूर्ति तल के नियम पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थित हैं कि उनके घनत्व में अंतर होता है। इनका भार पृथ्वी के अंतराल में एक रेखा के सहारे बराबर होता है।

Q.8. समस्थिति या संतुलन सिद्धांत के संबंध में एयरी की संकल्पना की विवेचना करें। (Explain the concept of Isostasy of Airy’s.)

Ans. बोनी द्वारा प्रस्तुत संतुलन सिद्धांत संबधी विचार के उपरांत एयरी ने अपना संतुलन

सिद्धांत पर विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने हिमखंड का अनुपात पर्वतों एवं भूगर्तों के संतुलन के लिए प्रयोग किया। हिमखंड का एक भाग पानी के ऊपर रहता है तो 9 वां गुणा भाग जल के नीचे रहता है। यदि यह सिद्धांत माना जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे ऊँची पर्वत शिखर की ऊंचाई 8848 मीटर है तथा हिमखंड के अनुपात से इसका 8848 × 9 = 79632 मीटर भाग पृथ्वी के अंदर होना चाहिए। एयरी ने यह परिकल्पना की कि पर्वत खंड सियाल के बने हैं जो भारी सीमा (Sima) के ऊपर तैर रहे हैं। इसी आधार पर एयरी ने हिमालय के निकट कल्याण में आई आकर्षण संबंधी विसंगति संमझने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हिमालय का भाग जो ऊपर दिखाई देता है वही भाग आकर्षण शक्ति का प्रभाव डालता है। जबकि अधिकांश सीमा या आद्यः स्तर में डूबा भाग तो प्रभावहीन ही रहता है। इसी कारण पेंडूलम पर विशालता का प्रभाव नहीं पड़ सका। एयरी ने यह स्पष्ट किया कि पर्वतों के नीचे काफी गहराई तक इसका भाग या जड़ रहती है। इसी के अनुरूप जड़ सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इसी पर उन्होंने स्थाई पर्वतमालाओं एवं महाद्वीपों की व्याख्या की।

Q.9. होम्स के संवाहनी धारा सिद्धान्त।

Ans. आर्थर होम्स ने वर्ष 1928-29 में संवाहन तरंग (धारा) सिद्धान्त प्रस्तुत किया, यह सिद्धान्त रेडियो सक्रियता अर्थात् पृथ्वी को अधः स्तर में उठाने वाली संवाहन तरंगों पर आधारित है। होम्स के अनुसार भूपटल की सियाल पर्त के नीचे जो अद्यः स्तर है, इसमें अणु सक्रियता की मात्रा बढ़ जाती है। जिसके कारण अद्यः स्तर की पैरिडोटाइट (Peridotite) चट्टानें पिघल जाती हैं तथा उनमें संवाहन धाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं।

इन चट्टानों का ऊपरी भाग स्फाट (Crystalline) तथा निम्न भाग काँच के समान होता है। इन्हीं तरंगों द्वारा महाद्वीपीय भाग में खिंचाव या तनाव के कारण सागरों का निर्माण होता है। इन्हीं संवाहन तरंगों द्वारा उत्पन्न दबाव शक्ति के कारण पुनः दो स्थलों के आपस में समीप आ जाने से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार इन तरंगों की उत्पत्ति रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण होती है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ पृथ्वी से ऊपरी भाग में अद्यः स्तर की अपेक्षा अधिक है। फिर भी ऊपरी भाग में ताप संचयन कम होता है, क्योंकि संचालन और विकिरण द्वारा प्रति वर्ष 60 कैलोरी प्रति वर्ग सेण्टी मी० ताप का ह्रास हो जाता है। जिसके कारण संवाहन तरंगों का जन्म होता है। ये तरंगें महाद्वीपों पर महासागरों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती हैं क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों का जमाव महाद्वीपीय भाग पर अधिक होता है।

Q.10. विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का विवेचन करें। (Discuss different types of faults.)

Ans. भंश धरातल पर तनाव बल पड़ने से उत्पन्न दरार है। दरारें पड़ते ही चट्टानें उनके सहारे ऊपर या नीचे की ओर सरक जाती है। जिस क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी दरारें मिले उसे ‘भ्रंश क्षेत्र’ कहा जाता है।

भंशों के विभिन्न प्रकारः भंश उत्पन्न करने में संपीड़न से कहीं अधिक तनाव बल काम करता है।

विभिन्न प्रकार के भंशों की चर्चा निम्नलिखित है-

1. सामान्य भंश (Normal fault): इसमें दरार के दोनों ओर की चट्टानें एक-दूसरे के विपरीत खिसकी हुई होती है। सामान्य तनाव पड़ने से इसकी उत्पत्ति हुआ करती है। इससे भूखंड का फैलाव या प्रसार (lengthening of the earth’s crust) होता है।

2. विपरीत भ्रंश (Reverse fault): इसमें दरार के दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे की ओर बढ़ती है, दोनों ओर की चट्टानें एक-दूसरे पर चढ़ जाएँगी। कभी-कभी वे चढ़ भी जाती है जिन्हें ‘उत्क्रम भ्रंश’ (thrust fault) नाम दिया जाता है। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण चट्टानें मुड़कर टूट जाया करती है और उत्क्रम भ्रंश का उदाहरण पेश करती है। इससे भूखंड में सिकुड़न होती है।

3. आरुढ़ मोड़ से उत्पन्न भ्रंश (Fault due to overthrust folding): इसमें अत्यधिक दबाव. के कारण मोड़ का ऊपरी भाग टूटकर दूर पड़ जाता है (nape या ग्रीवाखंड के रुप में)। ऐसे आरुढ़ मोड़ से उत्पन्न भ्रंश मोड़दार पर्वत के क्षेत्रों में मिला करते हैं, जैसे आल्प्स और हिमालय में।

4. विदारण भ्रंश (Tear fault): इसमें दो विपरीत दिशाओं से संपीड़न होने के फलस्वरुप दोनों ओर के भूखंड आगे-पीछे खिसक जाते हैं। कभी-कभी यह खिसकाव मीलों तक चला जाता है, जैसे- Great Glen of Scotland, जहां परतों का क्षैतिज खिसकाव 65 मील या 104 km है।

5. सोपानी भ्रंश (Step fault): इसमें कोई भूभाग कई समानांतर भंशों में इस प्रकार टूटता है कि वे भ्रंश एक ही दिशा में झुके होते हैं और सीढ़ीनुमा आकार के भंशों का क्रम उत्पन्न करते हैं।

Q.11. भू-सन्नति (Isotasy) क्या है?

Ans. सामान्यतया भू-सन्नति लम्बे तथा अपेक्षाकृत संकरे गर्त हैं जो अवसादों के जमाव के साथ-साथ नीचे धँसते रहते हैं। भूसन्नतियों का आविर्भाव तथा उनमें अवसादों का जमाव वास्तव में पर्वत-निर्माण के लिए प्रथम आवश्यक दशा होते हैं। यही कारण है कि भूसन्नतियों से कालान्तर में पर्वतों का निर्माण होता है। भूसन्नतियों से पर्वतों का निर्माण होने के कारण ही इन्हें पर्वतों का पालन (Cradle of Mountains) भी कहा जाता है।

Q.12. भू-सन्नति के प्रकार (Types of Isotasy)।

Ans. चार्ल्स शुचर्ट नामक जर्मन भूगर्भवेत्ता ने सन् 1923 में भूसन्नतियों को निम्न तीन वर्गों में रखा-

(i) एकांकी भूसन्नति: इस प्रकार की भूसन्नतियाँ लम्बे तथा संकरे जलीय गर्त के रूप में होती है जिनकी तली में धँसाव व उत्थान का केवल एक ही चक्र मिलता है। इसी कारण इन्हें एकांकी भूसन्नति कहा जाता हैं इस प्रकार की भूसन्नति महाद्वीपों व महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में या उनकी सीमा पर निर्मित हुई है। एप्लेशियन इस प्रकार की भूसन्नति का प्रमुख उदाहरण है।

(ii) बहु भूसन्नति : एकांकी भूसन्नति की तुलना में यह भूसन्नति अपेक्षाकृत अधिक

विस्तृत, चौड़ी तथा दीर्घवधि की होती है। इस प्रकार की भूसन्नति की संरचना तथा उसका विकास अत्यधिक जलि होता है। भूसन्नति में निक्षेपित अवसादों में सम्पीड़न की क्रिया से अनेकों भू अपनतियों (Geo-anticliness) का निर्माण होता है जो आगे चलकर पर्वत श्रृंखलाओं के रूपं में आ जाती है। हिमालय तथा रॉकी पर्वत श्रेणियाँ बहु भूसन्नति के प्रमुख उदाहरण हैं।

(iii) मध्य भूसन्नति : भूसन्नति ऐसे लम्बे, संकरे तथा गतिशील सागरहय बेसिन के रूप में थी जो दो विशाल भूखंडों के मध्य स्थित थे। इनकी गहराई भी अधिक होती है। साथ ही यह भूसन्नति विकास की कई अवस्थाओं से गुजर चुकी होती हैं मध्य सागर वर्तमान में इस प्रकार की प्रमुख भूसन्नति है।

Q.13. प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonic) क्या है?

Ans. महासागरों व महाद्वीपों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी एक नवीनतम विचारधारा है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम सन् 1960 में प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के प्रो. हैरी हेस (Harry Hess) ने किया। बाद में कई अन्य विद्वानों ने भी प्लेट विवर्तनिकी की विचारधारा: का समर्थन करते हुये प्लेट विवर्तनिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्तमान में महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति के साथ-साथ भूकम्प, ज्वालामुखी तथा अन्य भूगर्भिक हलचलों को प्लेट विवर्तनिकी विचारधारा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

पृथ्वी का ठोस स्थलीय भाग जिसे स्थलमण्डल कहा जाता है, महाद्वीपीय पटल

तथा महासागरीय बेसाल्ट पटल के साथ-साथ ऊपरी मेन्टल स्तर नामक ठोस परतों से निर्मित है। स्थलमण्डल की इस परत की औसत. मोटाई 100 किमी. है। स्थलमण्डल की ठोस परत के नीचे निचली मेन्टल परत की आंशिक रूप से पिघली हुई परत 100 किमी. से 200 किमी. की मोटाई में स्थित है, जिसमें तरल मैंगमा की संवाहनिक धारायें धीमी गति से प्रवाहित रहती हैं। निचली मेन्टल परत को प्लास्टिक दुर्बलता-मण्डल भी कहा जाता है।

Q.14. प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव की विवेचना करें।

(Explain the impact of plate tectonic.)

Ans. प्लेट गति के कारण ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र, नितल प्रसरण, द्वीप चापों का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति आदि घटनाएँ घटित होती हैं।

1. भूकंप : जब महासागरीय प्लेट का किनारा महाद्वीप में प्लेट के नीचे अधोगमित होता है जो औसतन 45 डिग्री का कोण बनाता है। महासागरीय प्लेट का किनारा एस्थिनोफीर में जाकर पिघलता है। पिघला पदार्थ ऊपर जाने का प्रयास करता है। ऊपर आने के प्रयास में महाद्वीपीय प्लेट. किनारे पर धक्का देती है। इससे भूकंप आता है। अधोगमन से उत्पन्न भूकंप के सर्वाधिक उदाहरण परिप्रशांत पेटी तथा भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे (हिमालय पर्वत) पेटी में मिलते हैं।

2. ज्वालामुखी : संसार के लगभग सभी ज्वालामुखी पेटियाँ प्लेट किनारों के सहारे ही स्थित है। उदाहरणार्थ, परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी विनाशात्मक प्लेट किनारे स्थित है, जहाँ प्रायः

केंद्रीय उद्गार होता है। जैसे उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिमी तथा यूरोपीय महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित फ्यूजीयामा ज्वालामुखी।

3. पर्वतोत्पत्ति (Orogeny): प्लेट के संचालन से तृतीय युगीन तथा उससे पूर्व काल की

पर्वतोत्पत्ति व्यति को स्पष्टतः समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्लेट उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने से भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थितटेथिस भून्नति में जमे अवसाद पर भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे पर दबाव पड़ा तथा टेथिस भूसन्नति के उत्तर स्थित तिपनत प्लेट ने अवरोध का कार्य किया। इससे अवसाद मोड में परिवर्तित होकर हिमालय पर्वत के रूप में अस्तित्व में आया। रॉकी और एंडीज पर्वत भी इसी तरह के उदाहरण हैं।

Q.15. अवसादी चट्टानों (Sedimentary Rocks) क्या है? अवसादी चट्टानों की विशेषताओं को लिखिए।

Ans. आग्नेय या रूपान्तरित चट्टानों के कण अपरदन द्वारा दूसरे स्थानों पर रूपान्तरित होकर समानान्तर पर्तों में जमा हो जाते हैं। समानान्तर पर्तों में जमा अवसादों को ही अवसादी चट्टान कहते हैं।

आर. बी. बुनेट के शब्दों में, “किसी, चट्टान के कण जल, वायु या हिमानी द्वारा प्रायः परतों में बिछा दिये जाते हैं, तो अवसादी चट्टानें बनती हैं।”

वारसेस्टर के शब्दों में, “अवसादी चट्टान पुरानी चट्टानों के टुकड़ों और खनिजों से बनी है, जो किसी-न-किसी रूप से संगठित होकर परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं।

अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ

अवसादी चट्टानों की निम्नलिखित छः विशेषताएँ होती हैं-

(1) अवसादी चानें परतदार (Stratified) होती हैं।

(2) ये चट्टानें छोटे-बड़े कणों से बनी होती हैं तथा ये संगठित अथवा असंगठित रूप से मिल सकती हैं।

(3) इन चट्टानों में वनस्पति तथा जीवों के अवशेष दबे हुए मिल जाते हैं।

(4) ये चट्टानें प्रायः संरन्ध्री होती हैं अर्थात् इनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है।

(5) ये चट्टानें अपक्षय तथा अपरदन से अधिक प्रभावित होती हैं।

(6) आग्नेय चट्टानों की तुलना में अवसादी चट्टान कोमल होती हैं तथा इनमें रवे नहीं पाये जाते हैं।

Q.16. प्रमुख कायान्तरित (Metamorphic Rocks) चट्टानों का विवरण दीजिए।

Ans. प्रमुख कायान्तरित चट्टानें निम्नलिखित छः प्रकार की होती हैं-

(1) स्लेट (Slate) : स्लेट का निर्माण शैल जैसी जलीय अवसादी चट्टानों के रूपान्तरण से होता है। यह महीन कणों वाली कायान्तरित चट्टान है, जो बारीक तहों में अलग रहा जा सकती है। स्लेट का रंग नीलापन लिए गहरा भूरा होता है, जिसमें 60% से अधिक सिलिका मिलती है।

(2) फाइलाइट (Phylite): शैल पर अतयशिक भार के कारण जब तीव्र रूपान्तरण हो जाता है तो माइका (अभ्रक) की मात्रा अधिक हो जाती है। फाइलाइट में माइका की अधिकता के कारण चमक आ जाती है।

(3) शिस्ट (Schist): यह फाइलाइट से अधिक कायान्तरित चट्टान है, जिसमें माइका के साथ-साथ क्वार्टज की मात्रा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। कभी-कभी शिस्ट में हार्नब्लेंउ खनिज भी मिलता है। इसी आधार पर ये चट्टानें हार्नब्लेंड शिष्ट पत्राभिकृत चट्टान है।

शैल स्लेट फाइलाइट शिस्ट

(4) नीस (Gneiss): यह आग्नेय तथा अवसादी दोनों प्रकार की चट्टान कायान्तरण से निर्मित होती है। इसमें फेल्सपार, ववार्ज तथा माइका खनिज प्रमुखता से मिलते हैं। ये सभी खनिज एक-दूसरे के समानान्तर क्रम से अवस्थित होते हैं। ग्रेनाइट नीस इसी प्रकार की चट्टान है।

5) संगमरमर (Marble): चूना पत्थर तथा डोमोलाइट के कायान्तरण से निर्मित होता है।

इन दोनों चट्टनों के कैस्सियम काबेनिट अधिक ताप केल्याइट (Calcite) में बदलकर संगमरमर की रचना की जाती है। यह अपत्राभिकृत चट्टान है।

(6) क्वार्टजाइट (Quartzite): बलुआ पत्थर के कण क्वार्ज के साथ जम जाते हैं तो क्वार्ट्जाईट चट्टान बन जाती है। क्वाट्ज काँच की भाँति चमकीला होता है।

Q.17. निर्माण साधनों के आधार पर अवसादी चट्टानों को वर्गीकृत कीजिए।

Ans. अवसादी चट्टान का जमाव प्रमुख रूप से जल, हिमनद तथा वायु द्वारा होता है। इसी आधार पर अवसादी चट्टानों को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-

(1) जलीय चट्टानें (Aqueous Rocks): इन चट्टानें का निर्माण बहते हुए जल से होता है। अवसाद जमाव के आधार पर इन चट्टानों को तीन उपविभागों में बाँटा जाता है-

(A) नदीकृत चट्टानें (Riverine Rocks): जब नदियों द्वारा अवसादों का जमाव नदी की तलहटी, किनारे या निकटवर्ती मैदान में किया जाता है तो नंदीकृत चट्टानें निर्मित होती हैं।

(B) झीलकृत चट्टानें (Lacustrine Rocks) : अवसादों का निक्षेप वायु तथा नदियों द्वारा जब किसी झील में होता है तो झील की तली में झीलकृत चट्टानें निर्मित होती हैं।

(C) सागरीय चट्टानें (Marine Rocks): नदियों द्वारा अवसादों का जमाव जब सागर की तली में किया जाता है तो सागरीय चट्टानें निर्मित होती हैं।

(2) वायु द्वारा निर्मित चट्टानें (Aerolian Rocks) (वायूढ़ चट्टानें): शुष्क प्रदेशों में

वायु हल्के चट्टानी चूर्ण को एक स्थान से अपरदित कर किसी दूसरे स्थान पर जमा कर देती हैं। वायु द्वारा निक्षेपित ऐसी चट्टानें वायूढ़ चट्टानें कहलाती हैं। उत्तरी चीन तथा मध्य यूरोप में लाएस के मैदान वायूढ़ चट्टानें से ही निर्मित हैं।

(3) हिमानी द्वारा निर्मित चट्टानें (Glacial Rocks): हिम क्षेत्रों में जब अवसादों का जमाव हिमानी द्वारा होता है तो हिमानीकृत चट्टानें निर्मित होती हैं। हिमानी द्वारा किये गये जमाव को मोरेन (Moraine) कहते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के उत्तरी भागों में इस प्रकार की चट्टानें प्रधानता से मिलती हैं।

Q.18. कायान्तरित या रूपान्तरित चट्टानें (Metamorphic rocks) क्या होती हैं?

Ans. कायान्तरित शब्द आंग्ल भाषा के Metamorphic शब्द का हिन्दी भाषा में रूपान्तरण है। यह शब्द Meta एवं Morpha से मिलकर बना है, जिसमें Meta का अर्थ है-परिवर्तन तथा Morpha का अर्थ है-संरचना। अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार कायान्तरित चट्टानें वे होती हैं, जिनकी संचना में परिवर्तन हो जाता है।

वह क्रिया जिसके द्वारा किसी मूल चट्टान की संरचना में परिवर्तन हो जाय, कायान्तरण कहलाती है। इस क्रिया में चट्टान का विघटन तथा विखण्डन नहीं होता। केवल चट्टानों में खनिजों का अनुपात था रूप बदल जाता है।

वारसेस्टर के अनुसार, “कायान्तरित चट्टानों के अन्तर्गत वे सभी चट्टानें आती हैं, जिन्होंने बिना किसी विघटन के अपने रूप तथा संगठन में परिवर्तन कर लिया हो।” आर. बी. बुनेट के शब्दों में “ये चट्टानें हैं, जिसका रूप तथा संरचना आण्विक दबाव या अधिक ताप अथवा दोनों के कारण बदल जाता है।”

कायान्तरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय या अवसादी चट्टान से ही होती है, लेकिन कभी एक कायान्तरित चट्टान की संरचना में पुनः परिवर्तन हो जाने से एक नई कायान्तरित चट्टान (Bi- metamorphic) निर्मित होती है। कायान्तरण की यह प्रक्रिया चट्टान के काफी नीचे तक सम्पन्न होती है। कायान्तरण में चट्टान एक खनिज में बदल जाता है या चट्टान में खनिजों का अनुपात बदल जाता है। साथ ही कायान्तरित चट्टान मूल चट्टान की. अपेक्षा कठोर हो जाती है।

Best of luck 👍