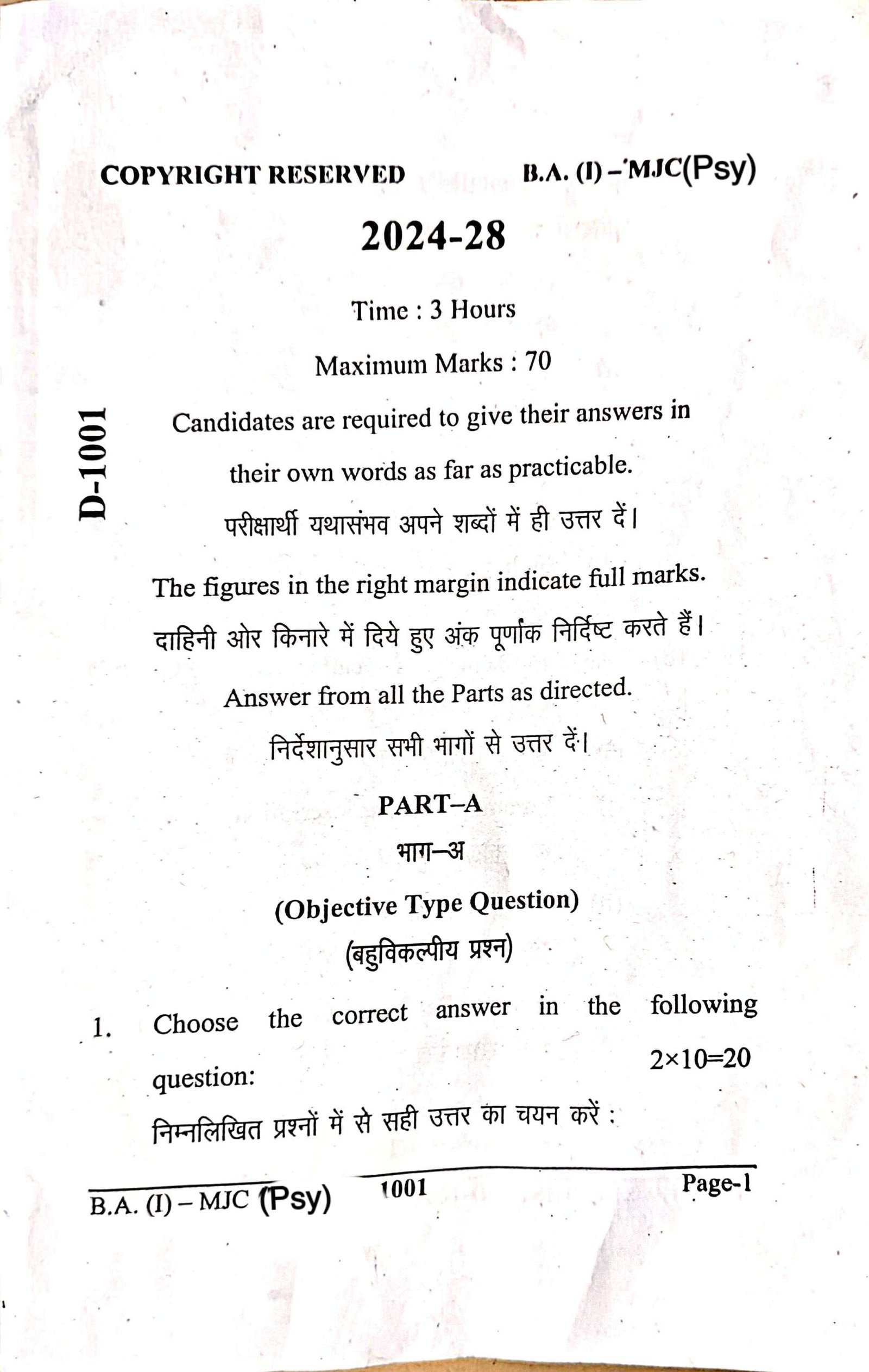

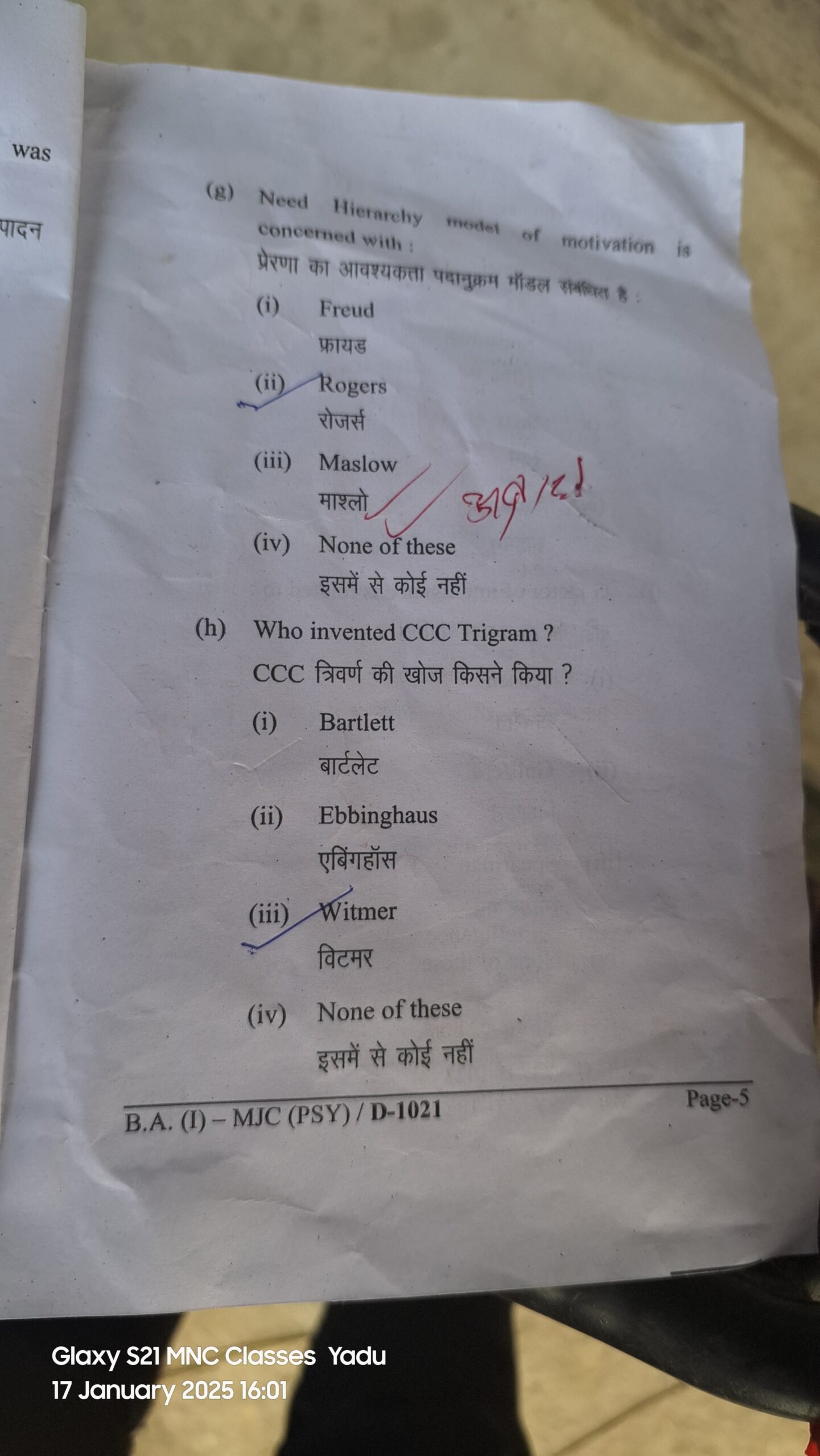

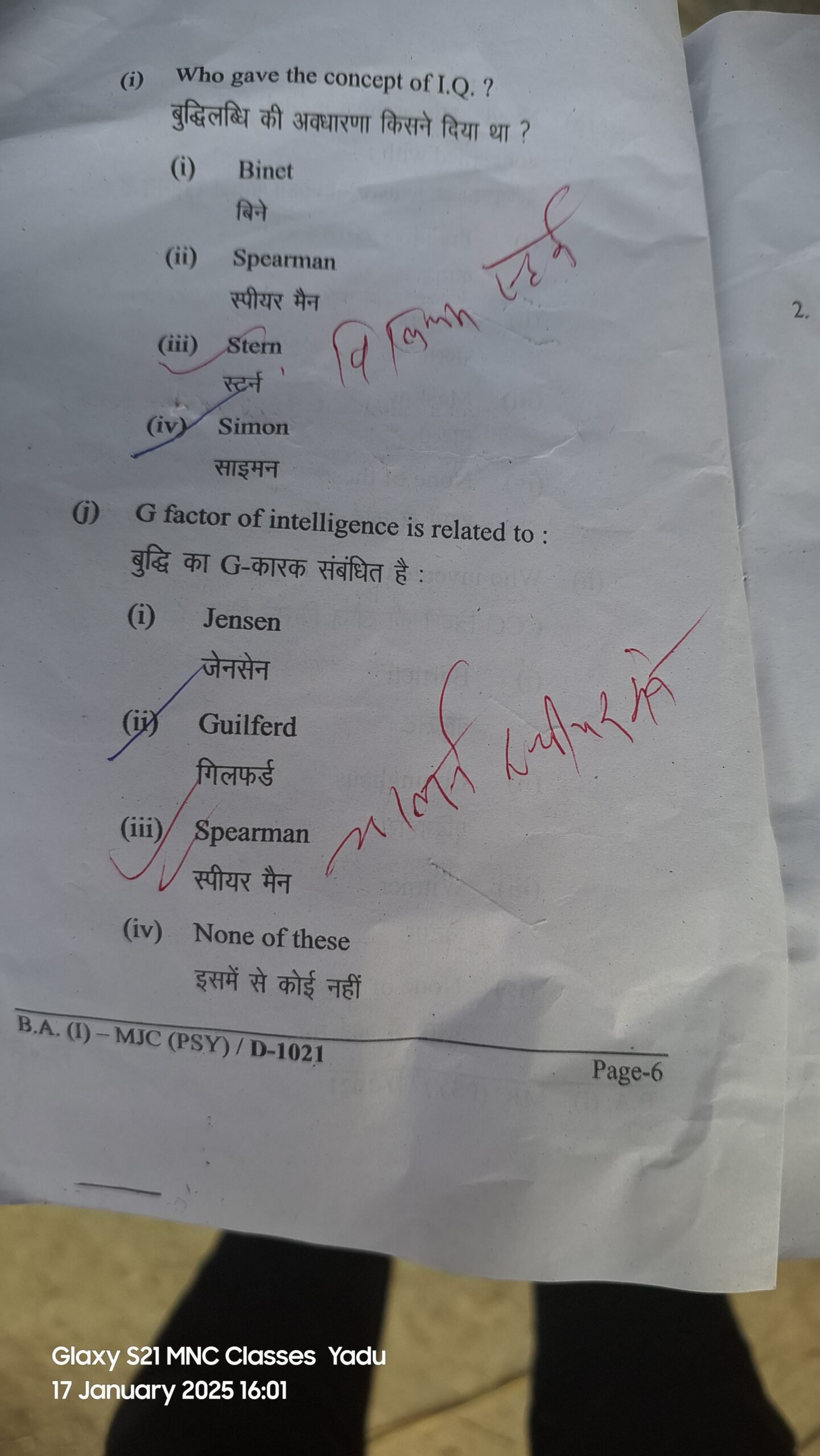

Psychology MJC 1 Viral Question | BA 1st Sem Psychology MJC 1 Exam 2024-28

नमस्कार साथियों अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और मनोविज्ञान आपका मेजर विषय में है ,तो इसका ओरिजिनल प्रश्न की तरह नीचे प्रश्न दिया गया है| पीडीएफ भी दिया गया है |

जिसे अगर आप देखकर परीक्षा में जाते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा बहुत सारे विद्यार्थियों ने पीछे जितना भी विषय का परीक्षा होते गया है | उन सब का प्रश्न हमने दिया था सर की सारा प्रश्न परीक्षा में छप जाता था ऐसा ही आपका भी होगा और आपके विषय में भी सारा प्रश्न पूछेगा बिल्कुल विश्वास के साथ नीचे दिए गए प्रश्न को और पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार आप लोग जरुर पढ़ लीजिए|

Psychology MJC 1 Viral Question | BA 1st Sem Psychology MJC 1 Exam 2024-28

BA 1st Semester Exam Details

| Exam Date | 17 January |

| Shift Name | 2nd Shift |

| Timing | 2; 00 – 5 बजे शाम तक |

| Join Now | |

| Teligram | Join Now |

| Psychology | Download PDF |

| All Subject | Click Here |

परीक्षा में बैठने से पहले इसे जरूर देखें

साथियों परीक्षा में जाने से पहले दी गई कुछ जानकारी को आप जरूर अच्छी तरह से समझ लें|

आज से शुरू हो रहे LNMU UG 1st सेमेस्टर का परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई

👉Be Positive 👍😍

👉Best of Luck 🤞ग्रुप एडमिन आपके साथ है

👉परीक्षा हॉल में सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रवेश करें और अच्छा प्रदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आप अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे..

👉कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1.👉 परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचें

2. 👉मूल आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और प्रवेश पत्र लाएं

3. 👉पानी की बोतल और स्टेशनरी जैसे परीक्षा पैड, पेन, पेंसिल, स्केल, आदि ला सकते हैं

4. एक साधारण घड़ी भी ला सकते हैं

5. स्मार्टफोन और चीट शीट (गेस पेपर) परीक्षा केंद्र पर न लाएं, अन्यथा आपको जिम्मेदार माना जाएगा।

6. 👉चूंकि अभी ठंडी का मौसम है, अपने आप को गर्म कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे

7. 👉तेज ठंडी से बचने के लिए मफलर, टोपी इत्यादि से अपने सिर और कान को ढक कर रखें….

Note प्रीवियस ईयर से ज्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है| और ऊपर कुछ क्लास दिया गया है| वीडियो तो उसको आप लोग जरूर देखी नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है | क्योंकि प्रश्न ऊपर दिए गए वीडियो से बिल्कुल लूप से रहेगा ही रहेगा |

हजारों विद्यार्थी ने पीछे जितना भी विषय का प्रश्न दिए हैं वह सब देखे हैं ,और उनको पता चला कि कितना प्रश्न हमारे चैनल से मिलता है इसलिए आप लोग भी बिल्कुल ट्रस्ट के साथ ऊपर वाले वीडियो को देखिए प्रश्न तो ऊपर वाले वीडियो से और नीचे दिए गए प्रश्न से ही पूछेगा|

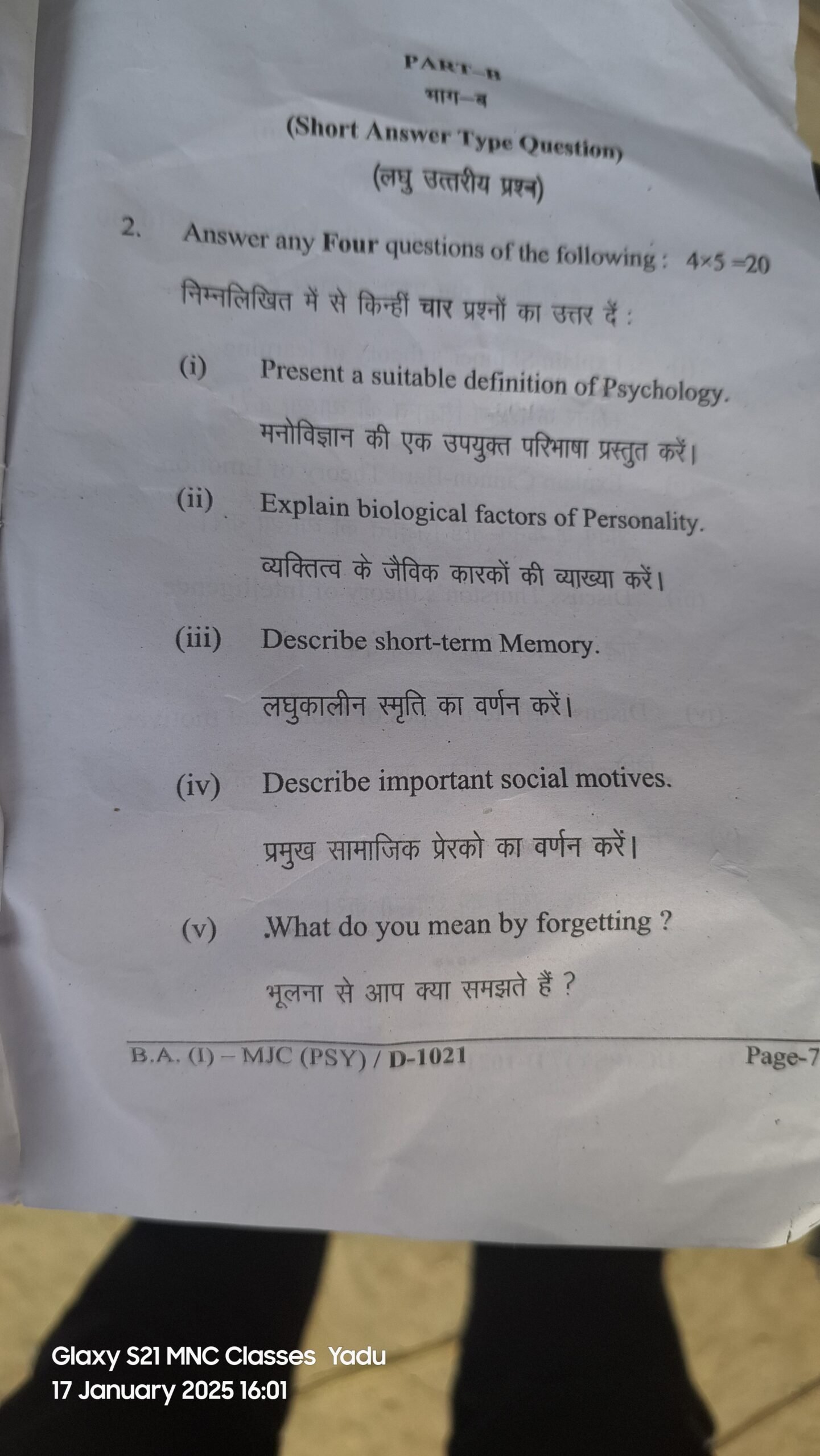

Q.1. लघुकालीन (अल्पकालीन) स्मृति क्या है? व्याख्या करें।

Ans. जो स्मृति थोड़े समय तक रहती है उसे अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। चैपलिन के शब्दों में, “अल्पकालिक स्मृति उसे कहते हैं जिसका सत्ताकाल छोटा तथा जिसकी क्षमता सीमित होती है।” जैसे, यदि कोई छह-सात अंकों की टेलीफोन संख्या एक बार आपको बताए तो संभव है तत्काल याद हो जाए, पर कुछ सेकेण्ड के बाद आप भूल जाएँ। इसी प्रकार, कई घटनाओं या विषयों की स्मृति भी क्षणिक या अल्पकालिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसी स्मृतियाँ प्रायः 40 सेकेण्ड से अधिक समय तक बनी नहीं रहती। चैपलिन ने बताया है कि इसमें स्मृति-विस्तार 5 से 9 इकाइयों का होता है। ऐसी स्मृति में अभ्यासपूर्ण सीखने तथा मानसिक रिहर्सल का अभाव रहता है। फलतः इसमें स्मृति चिह्न कमजोर होते हैं, पर यह स्मरण का प्रारंभिक रूप एक रूप है। इसी से इसे ‘प्राथमिक स्मृति चिह्न कमजोर होते हैं।

अल्पकालिक स्मृति में तीन मानसिक संरचनाएँ कार्य करती हैं। वे हैं’ –

1. ह्रास, 2. बाधा तथा 3. विस्थापन। हेब के अनुसार, अल्पकालिक स्मृति में धारणा का शीघ्र ह्रास होता है जिसके कारण विषय भूल जाता है। किसी दूसरे विषय या घटना की बाधा भी अल्पकालिक स्मृति को नष्ट कर देती है। विस्थापन की व्याख्या करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अल्पकालिक सूचना उस समय तक सुरक्षित रहती है, जबतक कोई दूसरी सूचना उसे विस्थापित न कर दे। संक्षेप में, इन तीनों संरचनाओं के कारण अल्पकालिक स्मृति समाप्त या विस्मृत होती है।

Q. 2. मनोविज्ञान से क्या समझते हैं? मनोविज्ञान के दायरे का वर्णन करें। अथवा, मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्र (शैक्षिक क्षेत्रों) का वर्णन करें।

Ans. मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसे विज्ञान का मानव जीवन में अत्यधिक उपयोग होना स्वाभाविक ही है। मनोविज्ञान अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर ज्यों-ज्यों प्रौढ़ हो रहा है, त्यों-त्यों इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इसकी कतिपय उभरते क्षेत्रों की चर्चा की जा रही है-

1. कुशल समायोजन (Adjustment): मनोविज्ञान हमारे अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से हम (क) दूसरे व्यक्ति के साथ सफल समायोजन करते हैं, (ख) विभिन्न परिस्थितियों में कुशल समायोजन करते हैं, तथा (ग) आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने-आपको समझता है, दूसरों को समझता है और परिस्थितियों को समझता है, वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल होता है। ऐसे सफल व्यक्तियों से ही सुखी और उन्नत समाज तथा राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः मनोविज्ञान एक ऐसा उपयोगी विज्ञान है जो उन्नत और विकसित राष्ट्र का आधार प्रस्तुत करता है।

2. मानसिक रोगों की चिकित्सा (Treatment of mental disease): मनोविज्ञान के

अध्ययन के पहले मानसिक रोगियों की चिकित्सा का कोई समुचित प्रबन्ध न था। इलाज के रूप में झाड़-फूंक या मारपीट ही विशेष प्रचलित थी। कारण, यह समझा जाता था किसी पाप के प्रायश्चित रूप में ही कोई पागल होता है, लेकिन अब पागलों या अन्य मानसिक रोगियों को समझने का प्रयास किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान (abnormal psychology) तथा नैदानिक मनोविज्ञान (clinical psychology) हमें यह बतलाते हैं कि किसी व्यक्ति को क्यों कोई मानसिक रोग हो जाता है और उसे पुनः सामान्य किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसके लिए आजकल मनश्चिकित्सा (psycho-therapy) की कई विधियाँ प्रचलित हैं। आज बहुत संख्या में मानसिक चिकित्सालय खुल गये हैं जहाँ मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है।

3. बाल-अपराधियों तथा अपराधियों का सुधार (Reform of delinquents and criminals) : मनोविज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधियों को भी सुधारकर स्वस्थ सामान्य नागरिक बनाया जा सकता है। चोर, डकैत, खूनी या चरित्रहीन व्यक्ति को जेल देकर सुधारना सम्भव नहीं है। देखने में अधिकांशतः यही आता है कि जो अपराधी एक बार जेल जाता है वह और भी बड़ा अपराधी बनकर जेल से बाहर निकलता है। अतः समाज के इस अंग को ठीक करने के लिए उसकी अनुभूतियों को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। यह काम मनोविज्ञान के अध्ययन से ही सम्भव है।

4. बाल-निर्देशन (Child guidance): किसी भी देश और समाज का भविष्य उसके

बच्चों पर निर्भर करता है, अतः बच्चों के विकास का समुचित प्रबन्ध बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि बच्चे के विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह होते हैं, किस उम्र के एक स्वस्थ बच्चे का किस स्तर तक विकास हुआ है इत्यादि। इन बातों के आधार पर किसी बच्चे की योग्यताओं को मापा जाता है और मापकर उसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जाती है। उस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए निर्देशन (guidance) की जरूरत होती है। बच्चे की प्रत्येक योग्यता विकासोन्मुख रहती है। उसे सही रास्ता बतलाने की जरूरत होती है। मार्ग निर्देशन का यह काम मनोविज्ञान के अध्ययन से ही सम्भव है।

5. शैक्षणिक निर्देशन और सुधार (Educational Guidance and Reforms); विषय का चुनाव विद्यार्थी की योग्यता और अभिक्षमता के अनुसार होना चाहिए।

Q.3. व्यक्तित्व के जैविक कारकों का वर्णन करें। अथवा, व्यक्तित्व के जैविकीय निर्धारकों की व्याख्या करें।

Ans. आनुवंशिकता का व्यक्तित्व के जैविकीय कारकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आनुवंशिकता न तो व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करती है और न ऐसा है कि उसका प्रभाष ही न पड़ता हो। व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालने वाले जैविकीय तीन प्रकार के हैं-

(1) नलिका विहीन ग्रन्थियाँ,

(2) शारीरिक ढाँचा और

(3) स्नायविक रचना।

नलिकाविहीन ग्रन्थियाँ बिना नलिका के सीधे रक्त में अपना श्राव भेजती हैं। इनके श्रव न्यासर्ग कहलाते हैं। इन न्यायसों का व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न ग्रन्थियाँ एक या एक से अधिक न्यासगों का श्राव करती हैं।

व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला दूसरा जैविकीय कारक शरीर रचना है। दैनिक व्यवहार में यह दिखाई पड़ता है कि प्रायः मोटे आदमी हँसी-मजाक पसन्द करने वाले, आराम पसन्द और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं और दुबले-पतले आदमी संयमी, तेज और चिड़चिड़े होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की शरीर रचना से उसके स्वभाव का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य दिखाई पड़ता है। शरीर रचना तथा स्वभाव के विषय में अभी स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिल सके। वास्तव में इस दिशा में अभी अन्य प्रयोगों की आवश्यकता है। अभी तक हुए अधिकांश प्रयोग कॉलेज के विद्यार्थियों पर किए गए हैं। इनके परिणामों में निश्चित निष्कर्ष निकालने के पहले प्रौढ़ और वयस्क व्यक्तियों पर भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी सह-सम्बन्ध (Corelation) के आधार का प्रश्न रह जाता है। केवल सह-सम्बन्ध से शरीर रचना की विशेष प्रकार के स्वभाव का कारण नहीं माना जा सकता। इस विषय में यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि शरीर रचना से व्यक्ति के प्रति औरों के व्यवहार में भी अन्तर पड़ता है। यह दैनिक अनुभव की बात है कि मोटे सुगठित शरीर वाले और दुबले-पतले व्यक्तियों के प्रति हमारे व्यवहार में उनके आकार-प्रकार के अन्तर को केवल शरीर रचना के कारण ही नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रति दूसरों के व्यवहार के कारण भी माना जाना चाहिए।

व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला तीसरा जैवकीय कारक शारीरिक रसायन है। प्राचीन काल

में मनुष्य के स्वभाव के कारण उनके शरीर के रासायनिक तत्वों को माना गया था। इस प्रकार नीं व्यक्तित्व का कारण शरीर में स्नायु द्रव की अधिकता मानी जाती थी। आदतन आशावादी (Sanguine) व्यक्ति में रक्त की अधिकता, चिड़चिड़े (Choleric) व्यक्ति में पित्त (Bile) की अधिकता, शांत (Phelgmatic) व्यक्ति में कफ (Hhelgm) की अधिकता और उदास रहने वाले (Melancholic) व्यक्ति में तिल्ली (Spleen) की अधिकता मानी जाती थी। इस सामान्य शरीर शास्त्री सिद्धान्त को मनोविज्ञान में नहीं माना जाता परन्तु फिर भी शरीर के रासायनिक तत्वों के व्यक्तित्व से संबंध की सम्भावना से कोई भी मनोवैज्ञानिक इन्कार नहीं कर सकता। शरीर के ये रासायनिक तत्व दो प्रकार के होते हैं-कुछ बाहर से शरीर में पहुँचते हैं और कुछ शरीर में बनते हैं। रक्त में दवाओं के पहुँचने पर व्यक्तित्व पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है, शराबी आदमी का व्यवहार इसका प्रमाण है। तम्बाकू, चरस, भाँग आदि के सेवन से व्यक्तित्व पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। विभिन्न विटामिनों की कमी से व्यक्ति में विभिन्न परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। रुधिर में शर्करा की मात्रा कम या अधिक हो जाने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है। शारीरिक रोगों की अवस्था में तथा उनके दूर हो जाने के बहुत दिन बाद तक भी बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दीर्घ काल तक रहने वाले रोग का मानसिक प्रभाव कभी-कभी बहुत दिनों तक बना रहता है।

उपरोक्त जैवकीय कारकों के अलावा अनेक अन्य आनुवंशिक तत्व जैसे लिंग, बुद्धि और मेधा तथा स्नायुमंडल आदि भी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। स्त्री-पुरुष में लिंग भेद के कारण व्यक्तित्व में कुछ न कुछ अन्तर दिखाई पड़ता है यद्यपि अधिकांश अन्तर सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर निर्भर करता है।

Q.4. सांवेगिक बुद्धि का अर्थ बतायें।

Ans. सांवेगिक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों के प्रत्यक्षण, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की योग्यता से हैं। संवेगात्मक बुद्धि दूसरे व्यक्तियों एवं स्वयं के संवेगों को पहचानने एवं नियन्त्रित करने की योग्यता है।

सामान्यतः संवेगात्मक बुद्धि में तीन प्रकार के कौशलों को सम्मिलित किया गया है-

1. सांवेगिक जागरूकता, स्वयं के एवं दूसरे लोगों के संवेगों को पहचानने की योग्यता।

2. संवेगों को काम में लेने की योग्यता और चिंतन एवं समस्या समाधान जैसे कार्यों में उपयोग लेने की योग्यता।

3. संवेगों के प्रबन्धन की योग्यता, अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने एवं शांत करने की योग्यता। मेयर एवं सैलावी के अनुसार, “संवेगात्मक बुद्धि में उचित रूप से प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, संवेगों का मूल्यांकन एवं अभिव्यक्त करने की योग्यता, भावनाओं तक पहुँचने अथवा उत्पन्न करने की योग्यता, संवेगों को समझने की क्षमता और संवेगात्मक ज्ञान एवं संवेग नियमन की योग्यता सम्मिलित है ताकि संवेगात्मक एवं बौद्धिक वृद्धि हो सकें”।

QQ5. संवेगात्मक बुद्धि के घटक तत्व का वर्णन करें।

Ans. संवेगात्मक बुद्धि के पाँच घटक तत्व हैं, जिनका वर्णन निम्नवत है-

1. आत्म-जागरूकता (Self awareness)- आत्म-जागरूकता व्यक्तिगत मनोदशा एवं संवेग को समझने, पहचानने एवं दूसरों पर उनके प्रभाव की योग्यता है।

QQ.6. जैविक अभिप्रेरण (Biological motive) क्या हैं ? इसकी व्याख्या करें।

Ans. मनोविज्ञानियों ने यौन-प्रणोदन, मातृक प्रणोदन तथा आक्रमणशीलता को जैवाधारित

सामाजिक अभिप्रेरक माना है क्योंकि इसके पीछे प्राणी के शारीरिक परिवर्तन तो रहते हैं परन्तु इन्हें प्रदर्शित करने वाले व्यवहार सामाजिक अंगों एवं अधिगम से प्रभावित होते हैं। इन तीनों अभिप्ररकों के अतृप्त रहने से प्राणी को स्वयं कोई खतरा नहीं होता है उसकी जाति निरन्तरता अवश्य संकट में पड़ सकती है। इन तीनों का अलग-अलग वर्णन नीचे किया जाता है जिससे ये बातें स्पष्ट हो जायेगी।

1. यौन प्रणोदन (Sex Drive) : यदि समस्थिति प्रणोदन का

तात्पर्य यह हो कि इसकी सन्तुष्टि नहीं होने से प्राणी मर जाएगा तो इस अर्थ में यौन समस्थिति-प्रणोदन नहीं है। भोजन और जल से वंचित रहकर प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, परन्तु आजीवन यौन वंचन से भी प्राणी के जीवन एवं स्वास्थ्य को कोई क्षति नहीं होती है। वस्तुतः यौन व्यक्ति-रक्षा नहीं बल्कि जाति-रक्षा करता है। इतना अवश्य है कि यौन भी भूख, प्यास आदि के समान स्पष्ट शारीरिक तनाव एवं अन्य प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करता है और मस्तिष्क द्वारा इसका संचालन होता है। इस अर्थ में यौन एक समस्थिति प्रणोदन माना जा सकता है। भूख एवं प्यास के प्रणोदन में शारीरिक अभाव नहीं रहता है। यौन अध्ययन के विरुद्ध सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण इस क्षेत्र के यथेष्ट ज्ञान में बड़ी बाधाएँ हुई। सर्वप्रथम फ्रायड (Freud) ने इस शताब्दी के आरम्भ में यौन का महत्व व्यक्तित्व एवं व्यवहार की विकृतियों में स्वीकार किया। मध्य शताब्दी में किन्सी तथा अन्य (Kinseyetual 1948) के सर्वेक्षण से तथा मारटर्स एवं जोन्सन (Marters and Jonhson. 1966) के प्रयोगों से यौन सम्बन्धी रहस्य खुलने लगे हैं। वस्तुतः गत 20 वर्षों से मनुष्य एवं पशुओं के यौन पक्ष का जितना ज्ञान हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था।

3. आक्रमणशीलता (Aggressiveness) : आक्रमण के अन्तर्गत ऐसे व्यवहार आते हैं जो दूसरों को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किये जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, आक्रमण मनुष्यों के प्राथमिक अभिप्रेरकों में है। फ्रायड (1915) ने मनुष्य में मृत्युवृत्ति (Death instinct) अथवा आक्रमण-प्रणोदन की कल्पना की जो अपने प्रकाशन एवं संतृप्ति के लिए हर समय मनुष्य पर दबाव डालते रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से आक्रमण एक गम्भीर समस्या बन रहा है तथा समाज के विभिन्न वर्ग इस समस्या को सदा के लिए समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। आक्रमणात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक विचार दिये गये हैं। प्रसिद्ध आचारशास्त्री कौनरेड लौरेन्ज (Konrad Lorenz) का विचार है कि मनुष्य मूलतः पशु है, और दूसरों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति उसके स्वभाव में निहित है तथा आक्रमणशीलता के कुछ शारीरिक आधार भी हैं। बन्दूरा (Bandura. 1969) का विचार है कि मनुष्य अपने जीवन काल में आक्रमणात्मक व्यवहार सीखता है क्योंकि इसके लिए उसे पुरस्कार मिलते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे पर आक्रमण इसलिए करता है कि उसके साथी उसे साहसी माने या उसकी बालिका मित्र प्रसन्न हो। दूसरों का अनुकरण करके भी आक्रमणात्मक व्यवहार सीखे जाते हैं।

आक्रमणशीलता को प्राथमिक प्रेरक के रूप में भी माना जा सकता है। कुछ पशु-जातियों में मादा की अपेक्षा नर अधिक आक्रमणशील होते हैं, मादा यदा-कदा, केवल अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ती है जबकि नर विभिन्न कारणों से लड़ते ही रहते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यदि नर अन्तःस्त्राव अथवा टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) की सूई द्वारा मादाओं के शरीर में भी डाल दे तो उसकी आक्रमणशीलता भी बढ़ जायेगी। नर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाने से वे अधिक आक्रमणशील हो जाते हैं और यदि उन्हें बधिया (Castrate) कर दिया जाय तो आक्रमणशीलता समाप्त हो जाती है।

Q.7. सकारात्मक मनोविज्ञान को अपने शब्दों में समझाएँ।

Ans. मार्टिन सैलिगमैन (Martin Seligman) को प्रथम समकालीन मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है जिन्होंने सकारात्मक मनोविज्ञान नामक नवीन दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। सन् 1998 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ (American psychological Association) के अध्यक्षीय उद्बोधन में सैलिगमैन ने मनोविज्ञान में प्रमुख बदलाव की अपील की। आपके अनुसार, मानव व्यवहार में कमजोरियों का अध्ययन करने की बजाय मानव व्यवहार के सर्वाधिक उचित पक्ष एवं अच्छाईयों कं अध्ययन को बढावा दिया जाना चाहिए। आपने अपने श्रोताओं से पूछा कि क्यों न मनोविज्ञान में ‘खुशी’ एवं ‘साहस’ जैसे मुद्दों के अध्ययन को शामिल किया जाय? सैलिगमैन का मानना था कि सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से मनोविज्ञान का क्षेत्र और अधिक व्यापक होगा एवं रूग्णता मॉडल से परे स्वस्थ मानव कार्यशीलता की समझ को बढ़ावा मिलेगा। मनोविज्ञान के नवीन क्षेत्रों का उदय शून्य में नहीं हुआ है। मनोविज्ञान के सम्पूर्ण इतिहास में सकारात्मक होता है |

Q. 8. सीखने को परिमाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें।

Ans. सीखने को अधिगम भी कहते हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज की विभिन्न परिस्थितियों से उसका घात-प्रतिघात चलता रहता है। जब वह किसी नयी परिस्थिति के सम्पर्क में आता है, तब उसके साथ अपने को सफलतापूर्वक अभियोजित करने का प्रयास करता है। उसका प्रयास उसके पूर्व व्यवहार और अनुभूति में परिवर्तन लाता है। उसके व्यवहार एवं अनुभूति का यह परिवर्तन अथवा परिमार्जन ही सीखना कहलाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सीखना कोई एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया नहीं है, वरन् यह तो एक ऐसा परिवर्तन है, जो विभिन्न क्रियाओं के सम्पादन क्रम में प्राणी में आता है। स्पष्टतः यह परिमार्जन लगभग स्थायी ढंग का होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा गरम लोहे हो छूता है और उसका हाथ जल जाता है, तो फिर जब कभी उसके सामने गरम लोहा उपस्थित किया जाता है, तब वह उसे कभी नहीं छूता। स्पष्ट है कि उसके पहले व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन आ गया। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अभीष्ट प्रतीत होता है कि व्यवहार का प्रत्येक परिवर्तन या परिमार्जन सीखना नहीं कहलाता। वस्तुतः मनुष्य के व्यवहार में कुछ ऐसे भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो सीखने के कारण नहीं उत्पन्न होते, प्रत्युत परिपक्वता के कारण होते हैं। सीखने की एक प्रमुख विशेषता यह है कि व्यवहार का परिवर्तन प्रगतिशील स्वभाव का होता है। पहली बार की सीखी हुई क्रिया में बार-बार परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु यह अच्छी तरह नहीं जानता कि वह क्या खाये और किस प्रकार खाये। सर्वप्रथम वह किसी प्रकार खाना सीख लेता है। लेकिन उसका यह वर्तमान सीखना कालक्रम में परिवर्तित होता जाता है। यदि पहले उसने यह सीखा कि हाथ-पैर धोकर साफ-सुथरी जगह पर बैठकर खाना चाहिए, तो बाद पहले सके इस व्यवहार में सम्भवतः परिवर्तन होता है और वह यह भी सीख लेता है |

Q 9.. साखने को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें

Ans. सीखने को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न होते हैं और इन्हें समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम सीखने की प्रक्रिया को समर्थ बना सकें। यहां कुछ मुख्य कारक हैं :1. प्राथमिक अनुभव: सीखने का प्राथमिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा प्राथमिक अनुभव हमें उस विषय के बारे में समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम नए ज्ञान को समझने की प्रक्रिया में जुटते हैं।

2. प्रेरणा : सीखने को प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। प्रेरणा हमें सीखने के लिए, उत्साहित करती है और उस विषय में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करती है।

3. सम्मान और प्रतिष्ठा जब हमारा संदेश, नैसेज काम, किसी द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है, तो हमें वह काम और अधिक करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें अधिक सीखने के लिए प्रेरित करता है।

4. साथ सीखना : गुरुकुल पद्धति जैसे ग्रुप स्टडी या समूह सीखना भी एक प्रमुख कारक है। यह सीखने की प्रक्रिया को साझा करता है और समझने में मदद करता है।

5. स्वाध्याय : यह आत्म-निरीक्षण और स्वाध्याय भी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जब हम अपने अध्ययन या अन्वेषण में संलग्न होते हैं, तो हमारी सीखने की प्रक्रिया में गहराई आती है और हमें अधिक समझने में मदद मिलती है।

6. प्रसन्नता और उत्साह सीखने की प्रक्रिया में प्रसन्नता और उत्साह भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम सीखने में उत्सुक और उत्साहित होते हैं, तो हम अधिक ध्यान से सीखते हैं और संवेदनशीलता से उसे समझते हैं।

7. प्रतिक्रिया : सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमें अपने कार्यों की प्रतिक्रिया मिलती है, तो हमें विचार करने का मौका मिलता है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं।

8. प्रासंगिकता : सीखने की प्रक्रिया में प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी विषय को अपने स्थानिक या व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ते हैं, तो हम उसे समझने में अधिक संक्षम होते हैं।

9. संवेदनशीलता : सीखने की प्रक्रिया में संवेदनशीलता और ध्यान भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम समझाने के लिए संवेदनशील होते हैं, तो हम सीखने में अधिक सफल होते हैं।

Q. 10. स्मृति के प्रकारों का उल्लेख करें।

अथवा, संवेदी-स्मृत्ति के स्वरूप एवं प्रकार का वर्णन करें।

Ans. स्मृति के कई प्रकार बतलाये गए हैं। स्मृति चिह्नों (memory traces) को संचित करने की अवधि की कसौटी के आधार पर स्मृति के मुख्य तीन प्रकार बतलाये गये हैं-

1. संवेदी स्मृति (Sensory memory)- संवेदी स्मृति वैसी स्मृति को कहा जाता है जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः एक सेकंड या इससे कम अवधि के लिए ही व्यक्ति संचित कर पाता है। इस स्मृति की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति उद्दीपक से मिलने वाले सूचनाओं को मौलिक रूप में अर्थात् बिना किसी तरह के फेर-बदल के ही उन्हें संचित करता है। इसे एटकिन्सन तथा शिफरीन (Atkinson & Shiffrin. 1968) ने संवेदी रजिस्टर (sensory register) भी कहा है।

संवेदी स्मृति के दो प्रकार होते हैं-

प्रतिमा संबद्ध स्मृति (iconic memory) तथा प्रतिध्वनिक स्मृति (echoic memory)- प्रतिमा संबद्ध स्मृति के व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में सामान्यतः एक सेकंड के चौथाई भाग अर्थात् 250 मिलीसेकेंड तक एक दृष्टि चिह्न (visual trace) रख पाता है जबकि प्रतिध्वनिक स्मृति में व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज को उद्दीपक चिह्न (stimulus trace) के रूप में 1/4 सेकेंड होता है |

BEST OF Luck