History MJC 1 Viral Questions 1st Semester Exam 2024-28 | lnmu 1st Sem History Questions Papper

नमस्कार साथियों अगर आप भी स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर में है, और परीक्षा देने जा रहे हैं | तो इस आर्टिकल को देखकर जरूर चाहिए इस आर्टिकल में आपको ओरिजिनल जैसे प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा ,जहां से प्रश्न निश्चित रूप से आपका परीक्षा में छपेगा अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इस आर्टिकल में दिए गए क्वेश्चंस को एक बार पढ़ कर जरूर पढ़ कर जाए |आपको सभी प्रश्न यहां से छपा हुआ मिलेगा परीक्षा में|

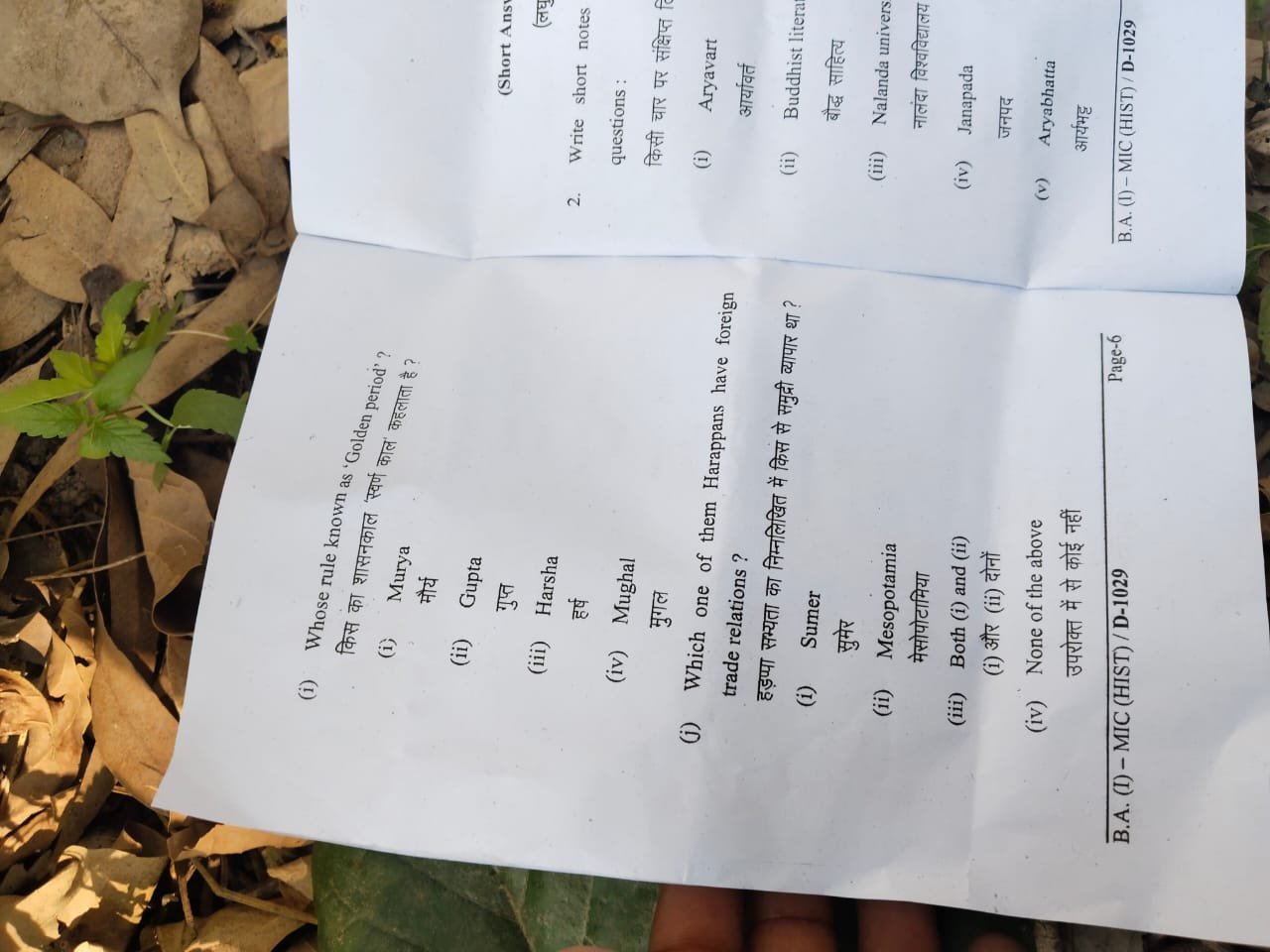

LNMU 1st Sem History Questions Papper

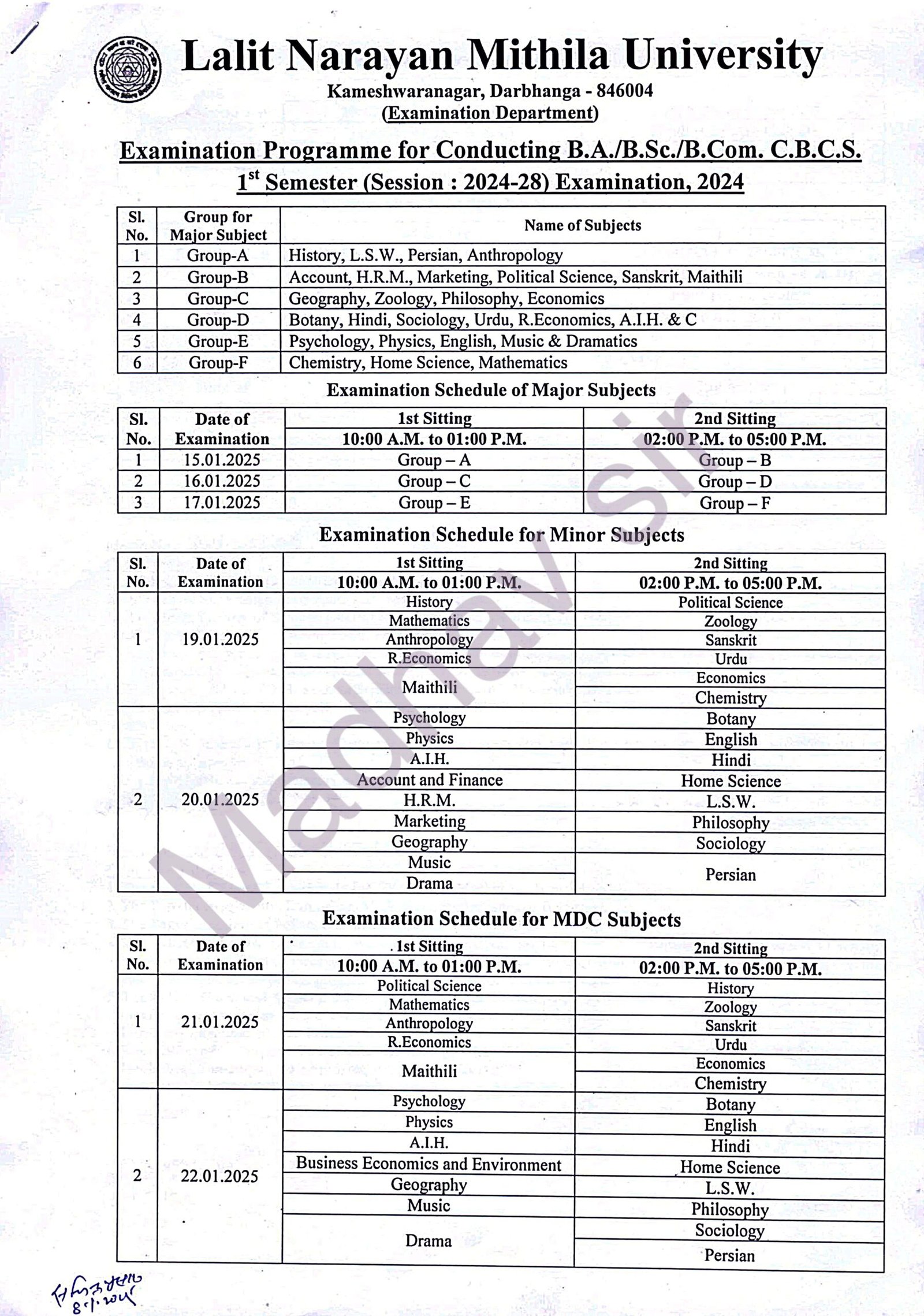

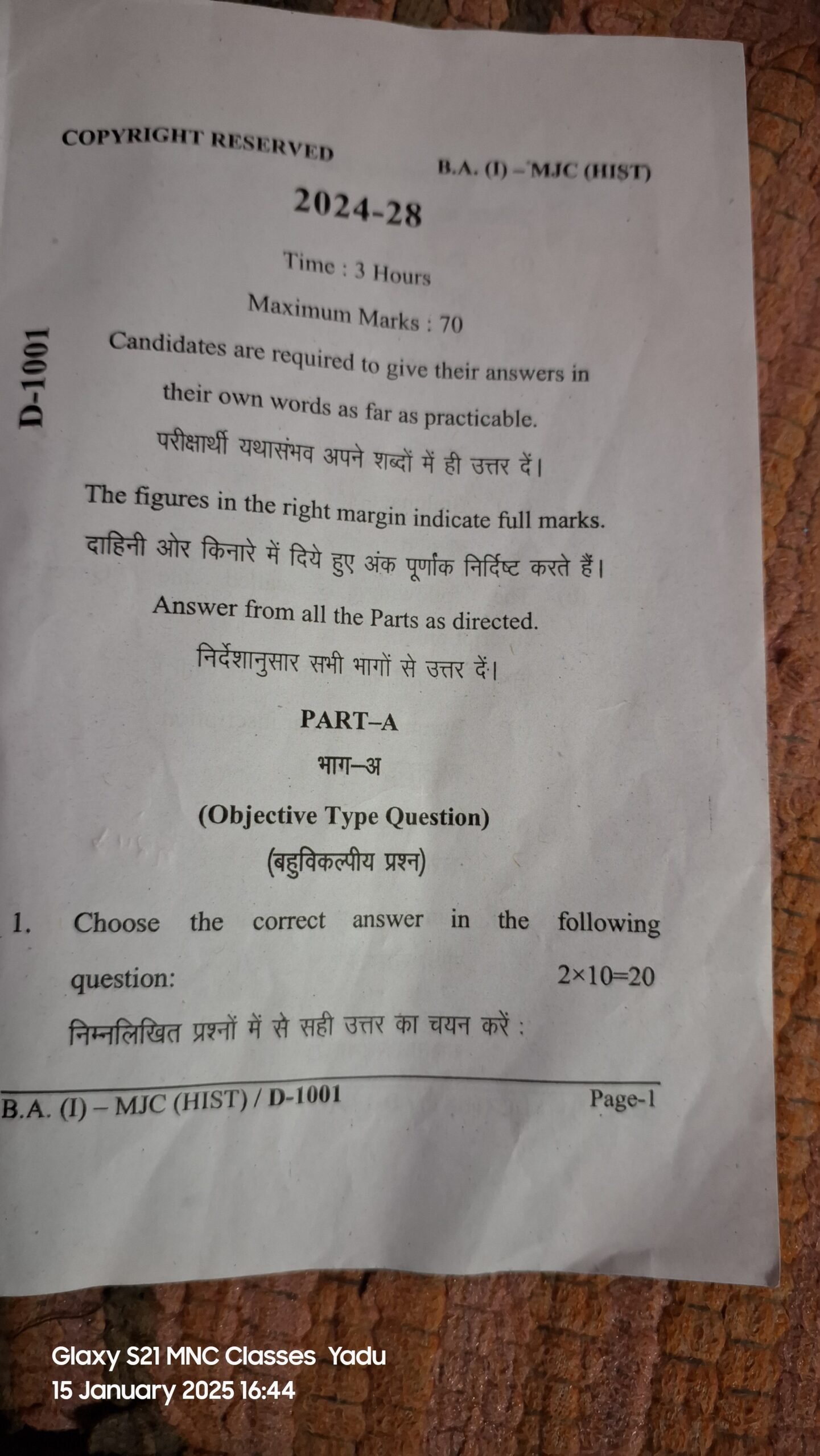

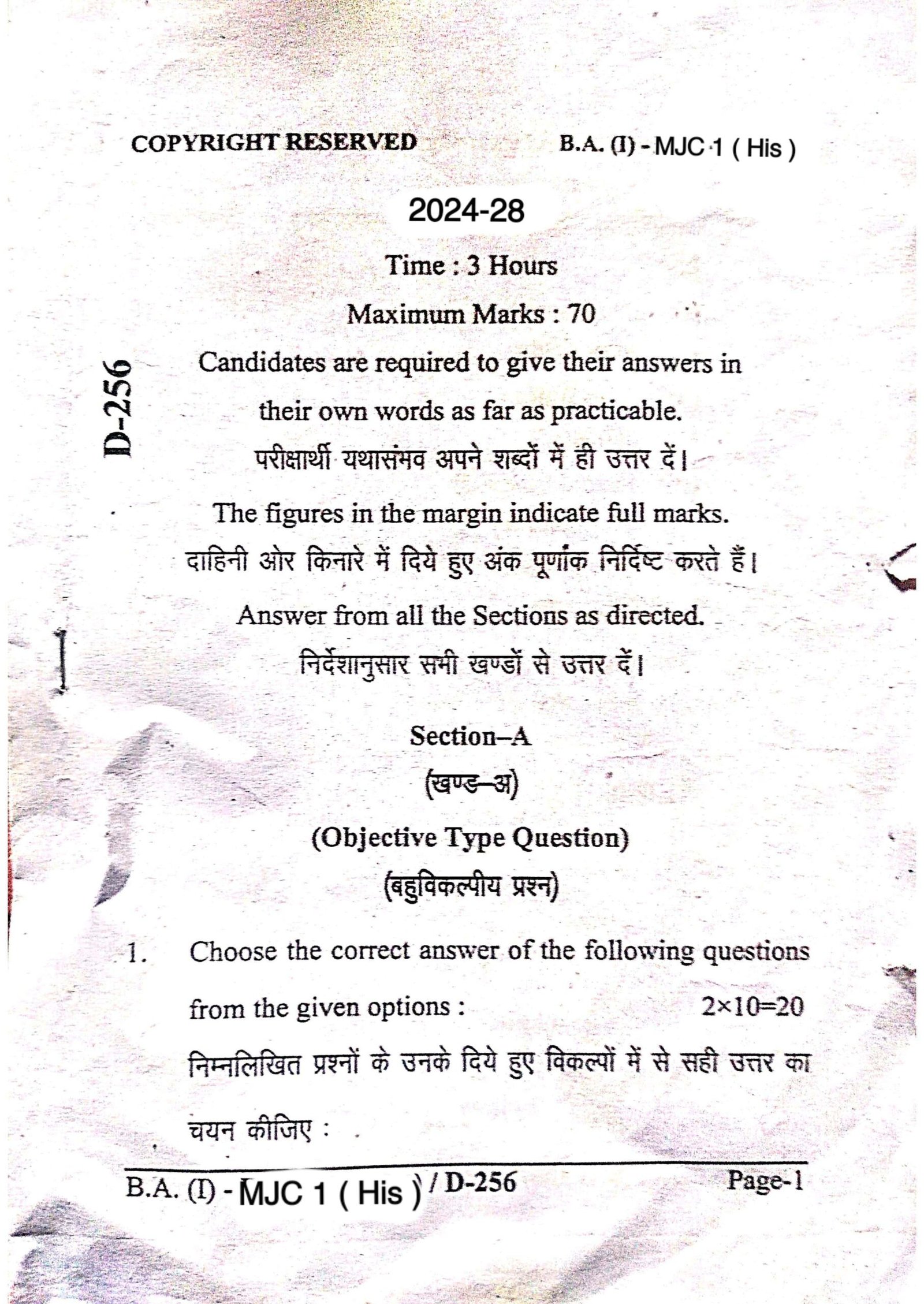

BA 1st Semester Exam Details

| Exam Date | 15 January |

| Shift Name | 1st Shift |

| Timing | 10: 00 – 1:00 दोपहर तक |

| Join Now | |

| Teligram | Join Now |

| History | Download PDF |

| All Subject | Click Here |

दोस्तों याद रखिएगा मेजर माइनर और MDC सभी का सिलेबस समान होता है| प्रश्न जो है, मेजर वाले ही आपके MDC में पूछा जाएगा |

100% इसको सही समझिए बिल्कुल रूप से मेजर वाले विषय से ही प्रश्न पूछा जाएगा|

ध्यान रखें मैराथन क्लास को एक बार जरूर देखें

| Obj महा मैराथन | Click Here |

| Subjective महा मैराथन | Click Here |

| Last Q Papper | Click Here |

सभी प्रश्न यहीं से छपेगा बिल्कुल लेकर जाएं

Q.1. प्राचीन भारत को जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। (Describe the literary sources of the Ancient History.)

Or,प्राचीन भारतीय ब्राह्मण साहित्य को जानने के स्रोतों का वर्ण। करें। (Describe the various sources of knowing Brahaman Literature.)

Or, प्राचीन भारतीय साहित्य- वेद, उपनिषद्, महाकाव्य और पुराण की व्याख्या करें। (Explain the Vedas, Upanishads, Epics and Puranas under the ancient Indian literature.)

Or, वेद क्या है? वेदों के प्रकारों का वर्णन करें। (What are Vedas? Describe the types of Vedas.)

Ans. प्राचीन भारतीय इतिहास का सम्बन्ध अतीत की उन घटनाओं से है जो कि घट चुकी हैं। अब हम उन घटनाओं को कैसे लिखें? अतीत की उन घटनाओं के लिये हमें उसी समय के उपलब्ध साहित्य, पुरातात्विक सामग्री- शिलालेख, स्मारक एवं विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन का उपयोग करना पड़ता है। इन समस्त स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की प्रमाणिकता की जाँच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है। तभी हम उस तथ्य को ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं।;

साहित्यिक स्रोत (Literary Source) : साहित्यिक स्रोतों के तहत विभिन्न साहित्यिक

ग्रन्थों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है-

1. धार्मिक साहित्य (Religious Literature): धार्मिक साहित्य को पुनः चार वर्गों में बाँटा गया है-

(i) ब्राह्मण साहित्य (ii) बौद्ध साहित्य (iii) जैन साहित्य तथा (iv) महाकाव्य ।

(i) ब्राह्मण साहित्य (Brahman Literature) : ब्राह्मण साहित्य के तहत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति ग्रन्थ आते हैं।

1. वेद : वेद भारत का प्राचीनतम ज्ञात साहित्य है। वेद संस्कृत में रचे गए तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप में सम्प्रेषित होते रहे। संसार के इतिहास में इस अनमोल बौद्धिक संपदा को संभालने का काम बेजोड़ है, जबकि लिपि तथा लेखन सामग्री का भी पर्याप्त अभाव था। वेद का शाब्दिक अर्थ ‘ज्ञान’ होता है। हिन्द संस्कृति में वेदों को शाश्वत और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना गया है। वे समस्त विश्व कोएक मानव परिवार

<मानते हैं ‘वसुधैव कुटुम्बकम्।’ वेद चार है- श्राग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक मानते हैं ‘वसुधैव कदार आरण्यक तथा बाह्मण ग्रन्थ हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद संयुक्त वेद के अवदत्रयी जाने जाते हैं। कुछ समय बाद अथर्ववेद को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया गया।

यह वैदिक संस्कृति में लिखे 1028. सूक्तों का संग्रह है। इसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन है। अधिकांश ऋचाओं में विश्व की समृद्धि की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये ऋचाएँ ऋषियों की प्राप्ति के निपव्यक्ति हैं जो उन्होंने इन्द्रियातीत मानसिक अनुभूति की अवस्था में की थी। इन सुविख्यात ऋषियों में वशिष्ठ, गौतम, गुत्समद, वामदेव, विश्वामित्र, आत्रि आदि है।

<;>(i) यजुर्वेद : ‘यजु’ का अर्थ है यज्ञ या पूजा करना। यह वेद अधिकांशतः विभिन्न यज्ञों के धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों से संबंधित हैं। यह यज्ञ करने के लिए पद्धतियाँ बताता है। इसमें गद्य-पद्य दोनों रूपों में व्याख्याएँ हैं। यह कर्मकाण्ड से संबंधित पवित्र पुस्तक होने से चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएँ हैं- शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद अर्थात् बाजसेनीयी संहिता तथा तैत्तिरीय सहिता। यह ग्रन्थ उस समय की भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को दर्शाता है।

(iii) सामवेद : साम का अर्थ राग या गीत है। इसके कुल 1875 मंत्रों में से केवल 75 मूल हैं, शेष ऋग्वेद से लिये गये हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय पाठ करने की विधि का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इस पुस्तक को ‘साम’ लय गान कहा गया है। यह ग्रन्थ भारतीय संगीत के विकास का मूल है।

;>(iv) अथर्ववेद : अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 99 रोगों के उपचार का उल्लेख है। इस वेद के स्रोत के रूप में दो ऋषियों अंगिरस तथा अथर्व को माना जाता है। अथर्ववेद बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह सभ्यता के प्रारंभिक काल की धार्मिक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी ‘पैप्पलाद’ तथा ‘शौनक’ दो शाखाएँ हैं।

वेदांग : वेदों को जानने के लिए वेदांग अर्थात् वेदों के अंगों को जानना आवश्यक है। वेदों के वे सहायक ग्रंथ शिक्षा, व्याकरण, कल्प (कर्मकाण्ड), व्युत्पत्ति (निरुक्त), छंद- विधान (छंद) और ज्योतिष का ज्ञान देते हैं। अधिकांश साहित्य इन्हीं विषयों पर रचे गये -हैं। यह सूत्र-शैली में उपदेशों के रूप में लिखे गये हैं। संक्षिप्त शैली में निबद्ध निर्देश सूत्र कहलाता है। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण पार्णिन की व्याकरण है, जिसे ‘अष्टाध्यायी’ कहा जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का उल्लेख किया गया है तथा यह पुस्तक उस समय के समाज़, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर भी प्रकाश डालती है।

<2. ब्राह्मण और आरण्यक चार वेदों के पश्चात् अन्य कई कृतियाँ जिन्हें ‘ब्राह्मण’ ‘कहा गया, विकसित हुई। इन ग्रंथों में वैदिक कर्मकाण्ड की विस्तृत व्याख्या, निर्देशन तथा यज्ञ विधान का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण के पिछले भाग ‘आरण्यक’ कहे गये जबकि आरण्यक के अंतिम भाग उपनिषद नामक दार्शनिक पुस्तकें हैं, जो ब्राह्मण साहित्य की परवर्ती अवस्था के प्रतीक हैं।

<3. उपनिषद् : ‘उपनिषद्’ शब्द उप (समीप) और निषद् (बैठना) शब्दों से बनता है जिसका अर्थ है- ‘समीप बैठना’। गुरु-शिष्य परम्परा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्यों के समूह गुरु के समीप बैठते थे। भारतीय विचारों का चरम बिंदु उपनिषदों में मिलता है जो वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषदों में मूलभूत दार्शनिक समस्याओं की अमूर्त एवं गहन • चर्चा निहित है। शिष्यों को इनकी शिक्षा अंत में दी जाती थी। इसीलिए उपनिषदों को वेदों का अंत कहा जाता है। वेद व्यक्त की पूजा से प्रारम्भ होते हैं और धीरे-धीरे अव्यक्त के • ज्ञान में रूपान्तरित हो जाते हैं। 200 से अधिक उपनिषद् माने जाते हैं जिनमें से एक ‘मुक्तिका’

Q 2.. बाह्मी लिपि के उद्भव से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। (Examine the different theories about the origin of Brahmi Script.)

Ans. सभ्यता की प्रगति में लेखन-कला का अभूतपूर्व योगदान है। मानव समाज को नई दिशा देने में लिपि का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के उपरांत मनुष्य के लिए यह संभव हो सका है कि वह अपने ज्ञान का सूजन, संरक्षण और संवर्धन करता रहे, अपने अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं को मूर्त एवं स्थायी रूप दे सके।

भारत में लिपि के विकास की पंरपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान-बिंदु माना जाता है। आगे चलकर देवनागरी का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि के दो रूप प्रचलित रहे हैं-दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारतीय लिपियों का विकास हुआ है जबकि दक्षिणी ब्राह्मी से द्रविड़ परिवार की लिपियों का। उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्तकाल में गुप्त लिपि विकसित हुई और जब यह साधारण प्रयोग में टेढ़े-मेढ़े अक्षरों से युक्त हो गई तो इसे कुटिल लिपि कहा जाने लगा।

ब्राह्मी लिपि को प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप (1837 ई.) को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम ‘साँची के स्तूप’ पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में ‘दान’ शब्द को पढ़ा तथा इसी शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की।भारतीय ऐतिहासिक परम्पराओं में ब्राह्मी के उद्भव का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उत्तर-वैदिक काल के मुख्य देवता ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को आविष्कृत किया गया। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान इसे भारतीय उत्पत्ति कहता है तो कोई इसे विदेशी लिपि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।

स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत : इस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी

लिपि को भारतीय मूल की सिद्ध करने का प्रयास किया है। विश्व की सम्पूर्ण लिपियों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लिपि का आविष्कारकर्ता मिथक बनाकर किसी देवता के आधार पर जोड़ दिया गया। भारतीय परंपरा में ‘ब्राह्मी लिपि’ को ब्रह्मा से जोड़ा गया कि ब्रह्मा ने ही इस लिपि की खोज की, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम ‘ब्राह्मी’ पड़ा।

Q 3. प्राचीन भारत में शिक्षा के स्वरूप एव उद्दश्या का वर्णन करें।

<(Describe the nature and objectives of education in ancient India.)

Ans. शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। चरित्र का निर्माण शिक्षा से संभव है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राचीनकाल में शिक्षा का विकास हुआ।

प्राचीनकाल में शिक्षा का स्वरूप आश्रम-व्यवस्था थी जहाँ शिष्य को वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ उपनिषद्, ज्योतिष, इतिहास आदि विषय पढ़ाया जाता था। धीरे-धीरे समय के साथ परिवर्तन होने लगे परिणामस्वरूप कई नगर उभर कर सामने आये जो प्राचीन कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये थे-नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काँची एवं काशी आदि इन केन्द्रों को कई राजवंशों का सानिध्य भी मिलता चला गया, अब दान आदि से ये केन्द्र चलने लगे। इनकी ख्याति सुनकर अनेक विद्वान भारत के बाहर से भी यहाँ आने लगे और ये शिक्षा के केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में सफल रहे।

शिक्षा व्यक्ति और समाज के प्रगतिशील विकास की रचनात्मक प्रक्रिया है। जीवन के सभी पहलू शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य को कर्तव्य बोध होता है। भारतीय परम्परा में चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा को आवश्यक माना है। शिक्षा मोक्ष का साधन है। भारतीय विचारधारा में मोक्ष की अवधारणा परम पुरुषार्थ के रूप में की गई है इसलिए वही ज्ञान या विद्या सफल है जिसमें मोक्ष प्राप्त हो सके-सा विद्या विमुक्तये।

<>वैदिक युग में वैदिक साहित्य का ज्ञान ही शिक्षा थी। उत्तर वैदिक काल में वेद, इतिहास, पुराण, श्लोक, सूत्र और व्याख्यान विद्या के विभिन्न विषय थे। महाकाव्यकाल में धुनर्विद्या, वेद, नीतिशास्त्र, हस्तविद्या, इतिहास आदि महत्वपूर्ण शिक्षा के विषय थे। बुद्ध के समय में शिक्षा को सुख का आधार, उत्तम मंगल और जीविकोपार्जन का साधन बताया गया है।

Q.4. भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं या तत्वों की व्याख्या करें।

(Discuss the main characteristics of Indian Philosophy.) संस्कृतियों में से है,

;>Ans. भारतीय संस्कृति विश्वं की उन जो अपनी विशेषताओं के लिए विश्व विख्यात है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार आध्यात्मिकता है और इसी आध्यात्मिकता में दर्शन भी निहित है। भारतीय दर्शन ही भारतीय संस्कृति की समस्त विशेषताओं का मूल है। भारतीय संस्कृति केवल प्राचीनता के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् अपने आरम्भिक काल से ही यह एक समन्वयकारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति में सभी व्यक्तियों और समूहों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने और एक-दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करने की स्वतंत्रता मिलती रही। जिस तरह अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर उसी में अपने अस्तित्व को खो देती है, उसी तरह भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी विशेषता ने सभी बाहरी संस्कृतियों को अपने आप में मिला लिया। शायद यही कारण है कि मिस्र और रोम की संस्कृतियाँ बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच जाने के बाद भी लुप्त हो गयी, वहीं भारतीय संस्कृति किसी-न-किसी रूप में आज भी अपने मौलिक स्वरूप को बनाये हुए हैं।

;>भारतीय दर्शन के मूल तत्व

>सर्वमत समभाव : भारतीय दर्शन में सर्वमत समभाव की भावना निहित है जिसका तात्पर्य सभी मतों के प्रति समान व्यवहार है। भारत में विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, पंथ के होने के बावजूद उनमें समानता झलकती है। सभी एक ही परम ईश्वर की बात करते हैं। अलग- अलग धर्म से सम्बन्धित होने के बावजूद सभी का लक्ष्य नैतिकता को प्रोत्साहन देना और मोक्ष प्राप्त करना है। भारत में सभी धर्मों को अपनी-अपनी विधि से पूजा करने, अपने सिद्धांतों और अपने-अपने देव को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। प्राचीन भारत के महान् शासक अशोक ने अपने अभिलेखों में सभी धर्मों, सम्प्रदायों की एकता की बात कही। अशोक के सातवें शिलालेख में वर्णित है। सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। इसी प्रकार बारहवें शिलालेख में वर्णित है- “मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म की अकारण निन्दा नहीं करनी चाहिए।” हमें प्रत्येक धर्म का समान रूप से आदर करना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य अपने धर्म की वृद्धि करता है तथा दूसरे सम्प्रदाय का उपकार करता है। जो अपने सम्प्रदाय के प्रति भक्ति और उन्नति की लालसा से दूसरे के धर्म की निन्दा करता है वह वस्तुतः अपने समुदाय की बहुत हानि करता है। इस प्रकार प्राचीन शासक ने भी इसी बात पर बल दिया कि सभी सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। भारतीय समाज में हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार सर्वमत समभाव का आदर्श प्राचीन भारतीय संस्कृति में सदैव से ही विद्यमान रहा।

विश्व बन्धुत्व : भारतीय संस्कृति भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ही भाईचारे का संदेश नहीं देती अपितु समस्त विश्व बंधुत्व की बात करती है। भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार कहा गया और इसलिए यहाँ यह विचार प्रकट हुआ कि “यह मेरा है, यह तेरा है। यह छोटी बुद्धि वाले लोग कहते हैं उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही परिवार है|

Q.5. वसुधैव कुटुम्बकम् से आप क्या समझते हैं? इसके स्वरूप एवं सिद्धांत का वर्णन करें। What do you understand by Vasudhaiva Kutumbakam? Describe its form and priciple.)

>Ans. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ विचार की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इसके दो शब्द एक, ‘वसुधा’ जिसका अर्थ है- पृथ्वी और दूसरा ‘कुटुम्ब’ जिसका अर्थ है-परिवार, दोनों मिलकर बनता है, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ जिसका अर्थ हुआ, सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव-जन्तु एक ही परिवार का हिस्सा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारणा प्रासंगिक है।

Q 6. भारतीय संस्कृति में विश्वबन्धुत्व के महत्व का वर्णन कीजिए। (Describe the importance of Vishwabandhutva in Indian culture,)

>Or, भारतीय संस्कृति में धर्म की अवधारणा का वर्णन कीजिए। (Describe the concept of Religion in Indian Philosophy.)

Or, “सर्वमत समभाव भारतीय संस्कृति की विशेषता है”- स्पष्ट करें। (Sarvamata Sambhaw is the characteristics of Indian Culture. Explain.)

>Ans. ‘धर्म’ शब्द धृ धातु से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है धारण करना अर्थात् जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। ‘धारयते इति धर्मः’। धर्म का अंग्रेजी शब्द है (Religion) जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के Religeo शब्द से बना है जो स्वयं Ligare शब्द से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ होता है बाँधना या जोड़ना या संबंधित करना। धारण करना, जोड़ना, सम्बन्धित करना आदि लगभग समानार्थक हैं। अतः यदि धर्म या Religion दोनों को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाय तो दोनो से यही अभिव्यक्त होता है कि धर्म मनुष्य को अलौकिक संत्ता से संबंधित करता है। धर्म को कर्त्तव्य, सदाचार, ‘न्याय, नियम आदि से बताया गया है। संस्कृत शब्दकोष ‘शब्दार्थ कौस्तूभ’ के अनुसार, धर्म का अर्थ है वह कर्म जिसके करने से करने वाले का अभ्युदय हो और परलोक में मोक्ष प्राप्ति हो।

इस प्रकार धर्म आचारमूलक एवं अध्यात्ममूलक अवधारणा है और यही अवधारणा उस परमतत्व की ओर संकेत करती है जो मनुष्य और पशु के जीवन में अन्तर करता है। मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, संतानोत्पत्ति में तो समानता है, परन्तु धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। इसलिए कहा गया- “धर्मेणहीना पशुभिः समाना” अर्थात् यदि मनुष्य में धर्म नहीं हो, तो वह पशु के समान है। एक आदर्श समाज में धर्म मनुष्य के लौकिक जीवन के कर्त्तव्यों को निर्धारित करता है और उसके निज के पारलौकिक जीवन में सुख उपलब्ध कराता है अर्थात् धर्म मनुष्य के सामाजिक जीवन को निर्धारण एवं नियंत्रण करता है और आत्मिक उत्थान सुनिश्चित करता है। अतः धर्म समाजपरक भी है और आत्मापरक भी।

वैदिक संस्कृति में धर्म को पुरुषार्थ माना गया है तथा इसे चार पुरुषार्थों में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है क्योंकि इसे अन्य पुरुषार्थों-अर्थ, काम एवं मोक्ष की उद्गम भूमि माना गया है।

;>हिन्दू संस्कृति और धर्म : अनुयायियों की संख्या तथा प्रभाव के दृष्टिकोण से आज

;हिन्दू धर्म भारतीय समाज का सर्वप्रमुख धर्म है, लेकिन इसके किसी एक निश्चित स्वरूप को स्पष्ट कर सकना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि हिन्दू धर्म न केवल एक- दूसरे से भिन्न बहुत से मत-मतान्तरों एवं सिद्धांतों में विभाजित है, बल्कि किसी एक ऐसे सर्वमान्य धर्म-ग्रंथ का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर हिन्दू धर्म की प्रकृति को समझा जा सके। यद्यपि सभी हिन्दू वेदों को अपने सर्वप्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन तथाकथित सनातन हिन्दू धर्म का विकास उन सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिनका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया। यह सर्वविदित है कि वेदों तथा मनुस्मृति के सिद्धांत एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। इसके पश्चात् भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्म कोई विश्वास नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक विधि है। इसका तात्पर्य यह है कि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत देश, काल, परिस्थिति तथा सामाजिक पद के अनुसार कर्तव्यों की पूर्ति को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वेदों की विभिन्न ऋचाओं के द्वारा व्यक्ति को जीवन के उद्देश्यों तथा अपने सामाजिक कर्तव्यों से परिचित कराया गया|

<Q.7. चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व का वर्णन कीजिए। (Describe the importance of Ayurveda in Therapeutics ?)

<Or, भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर एक लेख लिखें।

;>(Write an article on Ayurveda, Yoga and Naturopathy under Indian Medical Science.)

;>Ans. प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बहुत उन्नत स्तर की थीं। अपने युग के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान भी बहुत उन्नत था। प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा विज्ञान की देसी व्यवस्था आयुर्वेद है। आयुर्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य लंबी आयु। चिकित्सा की प्राचीन भारतीय व्यवस्था न केवल बीमारियों की चिकित्सा करने में सहायता करती है बल्कि यह बीमारियों का कारण और लक्षण भी मालूम करने का प्रयत्न करती है। यह स्वस्थ और बीमार दोनों की ही मार्गदर्शिका है। यह स्वास्थ्य को तीनों दोषों की समवस्था और इन्हीं तीनों दोषों की विषमता का बीमारी के रूप में परिभाषित करती है। जड़ीबूटियों की औषधियों से किसी बीमारी की चिकित्सा करते हुए यह बीमारी की जड़ पर प्रहार करके उसके कारणों को दूर करने का उद्देश्य रखती है। आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य और दीर्घायु है। यह हमारी पृथ्वी का प्राचीनतम चिकित्साशास्त्र है।

यह हमारी पृथ्वी का प्राचीनतम चिकित्साशास्त्र है। आयुर्वेद का एक अन्य ग्रन्थ ‘आत्रेय संहिता’ विश्व की प्राचीनतम पुस्तकों में से है। चरक को आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है और सुश्रुत को शल्यचिकित्सा का। सुश्रुत, चरक, माधव, बाणभट्ट और जीवक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। आयुर्वेद अब पिछले कुछ समय से पश्चिमी जगत में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रधान कारण यह है कि पश्चिमी मूल की आधुनिक – एलोपेथी के मुकाबले इसके कई लाभ हैं।

आयुर्वेद के आचार्य एवं रचनाएँ (Acharayas and Creations of Ayurveda)

1. धन्वन्तरि : भारद्वाज से आयुर्वेद गहण कर उसे ‘अष्टांग’ में विभक्त कर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। यह सभी रोगों के निवारण में निपुण थे। वैदिक काल में अश्विनी कुमार को जो महत्व प्राप्त था वही पौराणिक काल में धन्वन्तरि को मिला।

प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकार

1. मिट्टी चिकित्सा- (i) मिट्टी के बिस्तर पर सोना (ii) सभी अंगों पर गीली मिट्टी का लेप (iii) मिट्टी का पट्टी (iv) मिट्टी युक्त जमीन पर नंगे पाँव चलना।

ये चिकित्सा उदर विकास, विबंध, मधुमेह, सिर दर्द, उच्च रक्त चाप, ज्वर, चर्म विकार इत्यादि में लाभदायक।

2. जल चिकित्सा- (i) गरम ठंडा स्नान (ii) मेहन स्नान (iii) कटि स्नान (iv) वाष्प स्नानं (v) स्थानीय वाष्प स्नान (vi) सूखा घर्षण (vii) गर्म पाद स्नान (viii) गीली चादर की लेप (ix) पेट की लेप (x) एनिमा

ये चिकित्सा पक्षाघात, राधसी रोग, उदर रोग, प्रतिश्याय अम्लपित्त आदि रोग में लाभप्रद होता है।

3. सूर्य रश्मि चिकित्सा – शरीर में उष्णता बढ़ाता है, स्नायुओं को उत्तेजित करना, वात रोग, ज्वर, श्वास, कास, आमवात, पक्षाघात, हृदयरोग, उदरमूल, मेढोरोग, वात जन्यरोग, चर्मविकार, पित्तजन्य इत्यादि।

4. उपवास – पेट के रोग, श्वास, आमवात, सन्धिवात, त्वक विकार, मेदो वृद्धि आदि में लाभप्रद ।

Q.8. भारतीय गणित एवं संख्या प्रणाली की ऐतिहासिकता और विशेषताएँ लिखिए।

(Write the historicity and characteristics of Indian Mathematics and Number System)

Or, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए।

(Throw light on the invention of zero.)

Or, भारतीय वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। (Give a brief introduction to the Indian Numeric system.)

Or, के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। (Write the contribution of Aryabhata with respect tot he value of π.)

Or, त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भारत के योगदान की चर्चा करें। (Discuss the contribution of India in the field of trigonometry.)

Ans. गणित एक ऐसा विषय है जिसकी व्यापकता सार्वभौम है। प्रकृति के अनगिनत व्यवहार गणित की सहायता से ही संभव है। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरूदण्ड है। अतः वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगध ने लिखा है|

यथा शिखा मयूराणाम् नागानाम् मणयोः यथा। तदवद् वेदांग शास्त्राणाम् गणितम् मूर्धनिस्थितम्