BA Political Science MJC 1 Viral Questions 1st Semester Exam 2024-28 | lnmu 1st Sem Political Science Questions Papper,

नमस्कार साथियों अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर विषय में है और आप परीक्षा देने जा रहे हैं | तो इस आर्टिकल को आप देखकर जरूर जाए |

इस आर्टिकल से ही लगभग सारा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा| साथ ही साथ आंसर की क्या रहेगा कैसे आप कुछ बनाना है|

प्रश्न इन सब के बारे में भी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दिया गया है तो आप इस आर्टिकल को पूरा देखें और पॉलिटिकल साइंस मेजर विषय हो या फिर अन्य भी विषय अगर आपका है, जैसे माइनर में है या फिर आने में भी है ,तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न यही से ही आपके एग्जाम में छपने वाला है बिल्कुल रूप से 100% गारंटी है कि प्रश्न जो है |

आज आपकी परीक्षा में यही से छपेगा इसलिए आप इसे पूरा देखकर जरूर जाएं|

Lnmu 1st Sem Political Science Questions Papper,

दोस्तों याद रखिएगा मेजर माइनर और MDC सभी का सिलेबस समान होता है| प्रश्न जो है, मेजर वाले ही आपके MDC में पूछा जाएगा |

100% इसको सही समझिए बिल्कुल रूप से मेजर वाले विषय से ही प्रश्न पूछा जाएगा|

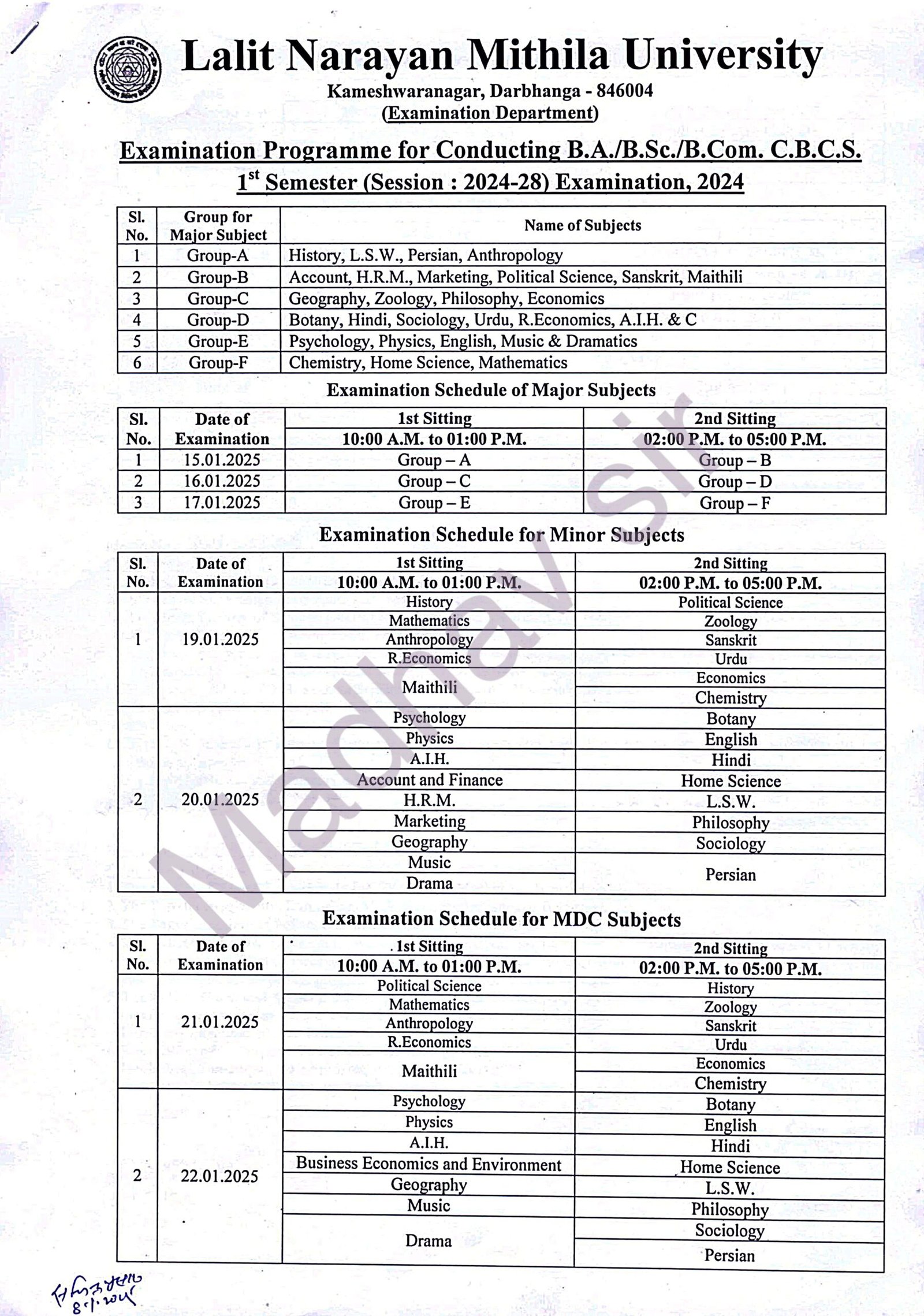

BA 1st Semester Exam Details

| Exam Date | 15 January |

| Shift Name | 2nd Shift |

| Timing | 2; 00 – 5 बजे शाम तक |

| Join Now | |

| Teligram | Join Now |

| Political Science | Download PDF |

| All Subject | Click Here |

ध्यान रखें मैराथन क्लास को एक बार जरूर देखें

| Obj महा मैराथन | Click Here |

| Subjective महा मैराथन | Click Here |

| Last Q Papper | Click Here |

सभी प्रश्न यही से पूछेगा भाषा थोड़ा बदला रह सकत

Q.1. लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करें एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें।(Discuss the concept of Democracy and discuss its types.)

Ans. लोकतन्त्र (Democracy) दो शब्दों से मिलकर बना है- डेमोस (Demos) तथा

क्रेटिया (Kratia)। इनका अर्थ है- जनता की शक्ति। अतः शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर लोकतन्त्र का अर्थ है-जनता का राज्य अथवा शासन अर्थात् शासन का स्वरूप, जिसमें सत्ता जनता के हाथ में निवास करती है। वर्तमान युग को हम लोकतन्त्र का युग कहते हैं, क्योंकि आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जिन राज्यों में अभी भी प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो सकी है, वहाँ भी इसकी स्थापना. के लिए आन्दोलन हो रहे हैं। प्रजातन्त्र ही वह वास्तविकता है, जिसने इतिहास को अधिनायकतन्त्रों का कब्रिस्तान बना दिया है, प्रजातन्त्र कहते हैं। वर्तमान समय में प्रजातन्त्र को केवल इस अर्थ में ही स्वीकार किया जाता है। आज प्रजातन्त्र केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं, बल्कि और भी है। इसका आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू भी है। विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने प्रजातन्त्र के स्वरूपों का अध्ययन किया है-

लोकतन्त्र : शासन प्रणाली के रूप में

Democracy as a form of Government) (शासन के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र उस प्रणाली को कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि जनता के हित की दृष्टि से शासन करती है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने विभिन्न प्रकार से लोकतन्त्रात्मक शासन की परिभाषाएँ दी हैं। लोकतन्त्र की दी हुई परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1) डायसी (Dicey) के अनुसार, “लोकतन्त्र शासन का वह रूप है, जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो।”

) बाइस (Bryce) के अनुसार, “लोकतन्त्र शारान का वह रूप है, जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु सम्मया राज्य के सदस्यों में निहित होती है।”

3) सीले (Seeley) के अनुसार, “लोकतन्त्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है।”

(4) हर्नशॉ (Hearnsahw) के अनुसार, “लोकतन्त्र एक सरकार की प्रणाली ही नहीं है। यह सरकारों को नियुक्त करने की, उन पर नियन्त्रण रखने को और उन्हें हटाने की एक प्रणाली है।”

अब्राहम लिंकन के अनुसार, “लोकतन्त्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर लोकतन्त्र की निम्नलिखित तीन विशेषताएँ दिखायी देती हैं-

(1) जनता का प्रतिनिधित्व – लोकतन्त्र में शासन दैवीय नहीं, वरन् लौकिक होता है। इनमे जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सम्बन्धी कार्यों को करती है।

(2) जनता के हितों की रक्षा- लोकतन्त्र में सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए ही कार्य करती है। अतः सरकार साध्य नहीं वरन् साधन के रूप में कार्य करती है।

(3) जनता के प्रति उत्तरदायित्व – लोकतन्त्र शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।;

लोकतन्त्र : राज्य के प्रकार के रूप में

लोकतन्त्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के साथ-साथ उन पर अपना नियन्त्रण भी रखती है।

हर्नशॉ के अनुसार, “राज्य के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र शासन की ही एक विधि नहीं अपितु वह सरकार को नियुक्त करने, उन पर नियन्त्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि है।”

लोकतन्त्र : सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में

(1) हर्नशा के अनुसार, “लोकतान्त्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धान्त प्रचलित हो।”

(2) डॉ. बेनी प्रदास के अनुसार, “यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है, जितना कि अन्य किसी के सुख का हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है।”

;इस प्रकार, लोकतन्त्र से अभिप्राय उस समाज से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में ही होता है। सभी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, सम्पत्ति का भेदभाव किये बिना समान समझे जाते हैं तथा समान अधिकार तथा अवसर का उपयोग करते हैं।

लोकतन्त्र : आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप मेंआर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र का अर्थ है- आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए जीवन की सामान्य सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम प्रदान किया जाये तथा उद्योगों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में लोकतान्त्रिक धारणा को अपनाया जाना चाहिए।

Q.2. राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करें एवं इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें।

(Define Political Science and discuss its nature and scope.) Or, परम्परागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें।

(Describe the nature and scope of Traditional Political Science.)

Ans. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही रह कर अपने जीवन का पूर्ण विकास करता है। समाज के बिना वह रह ही नहीं सकता। संगठित समाज में जब एक ऐसी संस्था की स्थापना हो जाए जिसके द्वारा उस समाज का शासन चलाया जा सके तथा वह समाज सत्तां सम्पन्न हो और एक निश्चित भू-भाग में निवास करता हो तो वह राज्य बन जाता है।

राज्य के अन्दर रहकर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। राज्य की एजेन्सी सरकार द्वारा राज्य की इच्छा को व्यक्त किया जाता है और वही इस इच्छा को लागू करती है। वह शास्त्र जो राज्य और सरकार की जानकारी देता है, उसे हम राजनीतिशास्त्र कहते हैं।

राजनीति-विज्ञान की परम्परागत परिभाषाएँ (Traditional Definitions of Political Science)

राजनीति-विज्ञान की परम्परागत परिभाषाओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं-

(क) राजनीति-विज्ञान राज्य से संबंधित है (Political Science is concerned with the State only): कुछ विद्वानों के मतानुसार राजनीतिशास्त्र का संबंध केवल राज्य से है। ब्लंटशली (Bluntschli), गार्नर (Garner), गैटेल (Gettell), गैरीज (Garies) आदि इस विचार के मुख्य समर्थक हैं-

1. ब्लंटशली (Bluntschli) के मतानुसार, “राजनीतिशास्त्र उस विज्ञान को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है और जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, उसके रूपों, विकास तथा उसकी आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है।”

2. प्रो. गार्नर (Prof. Garner) के मतानुसार, “राजनीतिशास्त्र का आरम्भ तथा अन्त राज्य के साथ होता है।”

(ख) राजनीति-विज्ञान सरकार के साथ संबंधित है (Political Science is concerned with the Government): कुछ विद्वान राजनीति-विज्ञान को सरकार के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। सीले, लीकॉक आदि विद्वान इसी विचार के समर्थक हैं-

1. सीले (Seeley) का कहना है कि “जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था सम्पत्ति का, प्राणिशास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का और रेखागणित स्थान और इकाई का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीतिशास्त्र शासन प्रणाली का अध्ययन करता है।”

Q.3. राजनीति विज्ञान क्या है?

Ans. प्राचीनकाल से राज्य के क्रियात्मक रूप के हेतु ‘राजनीति’ शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के ‘Politics’ का हिन्दी रूपान्तरण है जिसकी उत्पत्ति यूननी भाषा के शब्द ‘पोलिस (Polis) से हुई है, जिसका अर्थ है-नगर-राज्य। वर्तमान समय में नगर-राज्यों के दर्शन नहीं होते हैं इसलिए हम राजनीतिशास्त्र को किसी भी राज्य से शासन की कला के रूप में देख सकते हैं। राज्य का अध्ययन करने वाले विज्ञान को राजनीतिशास्त्र कहा गया है। राजनीतिशास्त्र को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषाओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है- परम्परावादी परिभाषा तथा आधुनिक परिभाषा।

कुछ परम्परावादी विद्वान राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध राज्य के अध्ययन से मानते हैं। इनमें एकनक, गौरिस, एक्टेन, ब्लण्टशाली तथा गार्नर प्रमुख हैं। अन्य विद्वानों राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। लीकॉक, जेम्स तथा सीले आदि का नाम उल्लेखनीय है। गैटेल, पॉल, डीमाक तथा जकारिया आदि विद्वानों की मान्यता है कि राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। राजनीतिशास्त्र की नवीन परिभाषाओं में राजनीतिशास्त्र को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माना जाता है। कुछ विद्वान इसे राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो कुछ आधुनिक विद्वान इसे निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं।

Q.4. राजनीतिशास्त्र का क्षेत्र (Scope)

Ans. राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों का मत एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान राज्य को इसके अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु मानते हैं तो कुछ विद्वान इसका सम्बन्ध सरकार से जोड़ते हैं और कुछ राज्य और सरकार को राजनीतिशास्त्र की विषय-वस्तु मानते हैं। 1948 ई. में यूनेस्को ने इसके क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक संस्थाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, दल, समूह और जनमत भी सम्मिलित किया है।

आधुनिक दृष्टिकोण यही है कि राजनीतिशास्त्र राज्य तक सीमित नहीं है। इसके अन्तर्गत राजनीतिक मनुष्य, उसके व्यवहार, समूह, प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है।

Q.5. “राजनीतिशास्त्र विज्ञान है या नहीं।”

Ans. राजनीतिशास्त्र की प्रकृति के सम्बन्ध में दो मत हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राजनीतिशास्त्र में तथ्यों के विषय में मतैक्य का अभाव है। उसमें कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई विशेष घटना किस खास कारण का परिणाम है। इसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण के आधार पर सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जा सकते। अन्य भौतिक शास्त्रों की भाँति राजनीतिशास्त्र की कोई निश्चित प्रयोगशाला नहीं • होती है। अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह राजनीति शास्त्र के नियम निश्चित और शाश्वत नहीं होते हैं और वे परिरवर्तित होते रहते हैं। अन्य विद्वान राजनीतिशास्त्र को विज्ञान मानते हैं; उनकी मान्यता है कि राजनीतिशास्त्र में पर्यवेक्षण सम्भव है। इस बात का पर्यवेक्षण हो . सकता है कि राजनीतिक विषमताओं के कारण क्रान्तियाँ होती हैं। राजनीति में परीक्षण भी सम्भव है। किसी राज्य में बनाये जाने वाले कानून एक तरह का परीक्षण ही तो है।

Q.6. राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त

;Ans. राज्य का दैवी उत्त्पत्ति सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर या किसी दैवी शक्ति से हुई है और संसार में सब कुछ इसी शक्ति से होता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है। हिन्दुओं, यहूदिया। ईसाईयों आदि सभी धर्मों में दैवी सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। विभिन्न युगों में राजतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इस सिद्धान्त का सहारा लिया गया, परन्तु आधुनिक विचारकों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

Q.7. राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त

Ans. राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने बीच व्यवस्था को सम्पूर्ण नहीं पाते थे इसलिए उन्होंने सामाजिक समझौते द्वारा राज्यरूपी संस्था बनाई। इस सिद्धान्त के समर्थक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। यह सिद्धान्त राज्य को दैवी न मानकर एक मानवीय संस्था मानते हैं जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने पारस्परिक समझौते द्वारा किया। बिलोवी ने इस सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से लिखा है- “सामाजिक समझौता सिद्धान्त राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किये गये समझौते का परिणाम मानता है जो संगठन निर्माण से पहले सब प्रकार के राजनीतिक नियन्त्रण से. मुक्त थे।” हॉब्स, लॉक और रूसो आदि ने प्राकृतिक अवस्था, समझौते आदि विषय में अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।

Q.8. आस्टिन का सम्प्रभुता का सिद्धान्त

Ans. आस्टिन इंग्लैण्ड का विधिशास्त्री था। उसने 1832 ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘विधानशास्त्र पर व्याख्यान’ (Lectures on Jurisprudence) में सम्प्रभुता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आस्टिन ने कानून को सम्प्रभु का आदेश बताया। आस्टिन ने सम्प्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है, “यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति शक्ति सम्पन्न होता है और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित राजनीतिक और स्वतन्त्र समाज होता है।”

Q.9. व्यवहारवाद की सीमाएँ

Ans. व्यवहारवाद की सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

(1) नीति-निर्माण सम्बन्धी मामलों में राजनीति वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारवाद का प्रयोग बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति-निर्माण में एक नहीं वरन् अनेक तत्त्व अपना महत्त्व रखते हैं।

(2) व्यवहारवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह उसको सम-सामयिक राजनीति के उपादानों से पृथक् कर देता है।

3) व्यवहारवादियों ने अपने आपको तत्कालीन एवं गम्भीर समस्याओं से पृथक् करके आरामकुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित कर लिया है।

>(4) व्यवहारवाद अपने आपको मूल्यनिरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएँ, साधन, राग-द्वेष, झुकाव और पक्षपात आदि ऐसे तत्त्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है, वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है।

0.10. न्याय (Justice) की अवधारणा

Ans. न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है। समय-समय पर न्याय की परिभाषाएँ दी हैं। प्लेटो ने कहा कि “अपने निर्दिष्ट कर्त्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही व्याय है।” बार्कर का विचार है कि “राज्य का उद्देश्य उन बाहरी परिस्थितियों को स्थापित करना है जो प्रत्येक नागरिक की क्षमताओं के विकास में आवश्यक है।” इस लक्ष्य को न्याय कहा गया है। वास्तव में न्याय लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार और समानता तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षण प्रदान करता है।

0.10. कानूनी न्याय का क्या तात्पर्य है?

;Ans. कानूनी न्याय का तात्पर्य है कि कानून अपने सैद्धान्तिक रूप में जहाँ नैतिक मूल्यों के अनुरूप है वहाँ अपने क्रियान्वयन के स्तर पर उसकी सैद्धान्तिकता के कारण नैतिक हो। अतः कानूनी न्याय का अस्तित्व मूल्यों और नैतिकता पर निर्भर होता है। राज्य का शासक वर्ग इसी के माध्यम से कानून निर्मित कर उन्हें क्रियान्वित करता है। कानूनी न्याय जब राज्य के माध्यम से लागू होते हैं तो उसे स्वाभाविक रूप से लागू करवाना होता है।

Q.11. सामाजिक न्याय (Social Justice)

Ans. सामाजिक न्याय का क्षेत्र समाज होता है। समाज में विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं। अतः सामाजिक दृढ़ता की दृष्टि से सामाजिक न्याय अनिवार्य है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति अधिक-से-अधिक समान हों। धन, धर्म, जाति आंदि के आधार पर व्यक्ति के साथ न तो भेदभाव किया जाये और न ही विशेष सुविधाएँ दी जायें। प्लेटो का मत है कि सामाजिक न्याय में रहने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा आपस में संगठित होकर कुशलतापूर्वक अपने-अपने निर्धारित कर्त्तव्यों में निहित है। hav sil

Q.12. स्वतंत्रता (Liberty)

Ans. स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘लिबर्टी’ (Liberty) का हिन्दी रूपान्तरण है जो लैटिन भाषा के शब्द ‘लिबर’ (Liber) से बना है। ‘लिबर’ का तात्पर्य है-बन्धनों का अभाव। इस प्रसंग में लोग स्वतंत्रता का अर्थ किसी प्रकार काम करने की आजादी मानते है। स्वतंत्रता का सही अर्थ है- बिना किसी को हानि पहुँचाए किसी काम को करने की क्षमता का अधिकार।

लास्की स्वतंत्रता के दो पहलू मानता है-नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है-निश्चित सीमा के अन्तर्गत बन्धनों का अभाव। उसके अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता के अन्तर्गत व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य आत्मविश्वास अथवा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध समुचित अवसर को कहा जाता है।

Q.13. सम्प्रभुत्ता (Sovereignty) के विविध रूप

Ans. (1) औपचारिक तथा वास्तविक सम्प्रभुता : जिसके नाम से कार्य हो, वह औपचारिक सम्प्रभुता है। जो वास्तव में कार्य करें, वह वास्तविक सम्प्रभुता है, जैसे-इंग्लैण्ड में राजा औपचारिक तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक सम्प्रभु है|

Q.14. कानून की परिभाषा दें।

Ans. कानून अंग्रेजी शब्द ‘लॉ’ (Law) का हिन्दी अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द ‘ले’ (Lay) से हुई है, जिसका अर्थ है- निश्चित या समानता। राज्य की ओर से जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उन नियमों को ही कानून की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कानून नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसे राज्य द्वारा मान्यता दी गई है और न्याय के प्रशासन में लागू किया गया हो।

कानून का प्रचलन केवल नागरिक समाज में ही हो सकता है। कानून के लिए नियमों का एक समूह होना आवश्यक है। ऐसी प्रभुता सम्पन्न सत्ता कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए होनी चाहिए। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है।

Q.15. लोकतंत्र (Democracy)

Ans. लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिन्दी रूपान्तर है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ‘डेमोस’ तथा ‘क्रेटिया’ से मिलकर बना है। इसका अर्थ है-जनता की शक्ति। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है।

अब्राहम लिंकन के अनुसार, “लोकतंत्र शासन वह शासन है, जिसमें शासन जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए है।”

सीले के अनुसार, “लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो।”

Q.16. धर्म-निरपेक्ष राज्य की अवधारणा

Ans. धर्म-निरपेक्ष राज्य की अवधारणा के संबंध में जॉर्ज आसलर ने कहा कि “धर्म निरपेक्ष राज्य इस विश्व अथवा वर्तमान जीवन से संबंधित हैं जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बँधा हुआ न हो।” इसका अर्थ यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है जो सांसारिक, लौकिक एवं ऐच्छिक है तथा उसका कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार का राज्य धर्म विरोधी नहीं कहा जा सकता; परन्तु राज्य द्वारा धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अतः धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म को राजनीति से अलग रखने में विश्वास करता है।

Q.17. मौलिक अधिकार (Fundamental Right).

Ans. वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के परिणामस्वरूप संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और उन अधिकारों पर राज्य : द्वारा विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं।

Best of luck 👍